El Paseo de las Moreras es un espacio emblemático de Valladolid, con una historia que se remonta a varios siglos y que está estrechamente ligada al río Pisuerga y a la ciudad. En el siglo XVIII ya existían zonas arboladas en este lugar, conocidas como el pase del «Espolón Nuevo». Durante esta época se construyó un muro de piedra para mitigar, en parte, los efectos de las grandes crecidas del río, así como un terraplén para bajar a los molinos de piedra que se encontraban en la orilla del río.

En el siglo XVIII, el gobierno de las ciudades estaba en manos de un concejo formado por un corregidor, nombrado por el rey, y por miembros de familias nobles, llamados regidores. Las decisiones importantes, especialmente las que implicaban obras públicas, no las tomaba una sola persona, sino que se requerían acuerdos en el concejo.

Las Sociedades de Amigos del País se crearon como un instrumento de la Ilustración española para promover el progreso económico y social. Nacieron durante el reinado de Carlos III y contaron con la protección real, ya que el monarca las veía como una forma de modernizar el país. Su principal objetivo era fomentar y mejorar la agricultura, la industria, el comercio y la educación.

Estaban formadas por aristócratas, clérigos y burgueses bien formados, que se reunían para discutir y proponer soluciones a los problemas de la época. Buscaban aplicar el conocimiento científico y racional a la economía y a la sociedad, promoviendo nuevas técnicas agrícolas, el desarrollo de la industria local y el crecimiento del comercio. También impulsaban la creación de escuelas y promovían la formación en oficios y artes que fueran útiles para la sociedad, abordando incluso problemas como la higiene pública y la vivienda para contribuir a la mejora de la calidad de vida.

La plantación de arbolado en las ciudades fue una política urbanística promovida bajo el reinado de los Borbones. Se consideraba que los paseos arbolados mejoraban la salubridad y la estética de las urbes. Por lo tanto, no se trataba de una idea original de un corregidor en particular, sino de una política general aplicable a todo el reino.

La iniciativa de construir un arbolado de moreras en la orilla izquierda del Pisuerga partió de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valladolid, fundada en 1783 para embellecer la ciudad y para intentar crear una industria de sericultura. Formó parte de un proyecto real para fomentar la industria de la seda. Carlos III impulsó esta iniciativa para que España se convirtiera en un productor de seda autosuficiente, reduciendo su dependencia de las importaciones extranjeras. La morera es el alimento principal del gusano de seda; sus hojas son esenciales para su ciclo de vida y para que produzca la materia prima: los hilos de seda. En el contexto de la economía de la época, cultivar moreras en las riberas del río era una estrategia lógica, ya que ofrecen un suelo fértil y agua, condiciones ideales para el crecimiento de estos árboles.

La plantación de moreras formó parte de un plan más amplio que incluía el establecimiento de una fábrica de seda en Valladolid. El proyecto intentaba diversificar y revitalizar la economía de la región. Sin embargo, las condiciones climáticas y otros factores impidieron que la industria de la seda prosperara en la ciudad. No obstante, la presencia de estos árboles, ya fuera por su uso ornamental o por la sombra que proporcionaban, hizo que los ciudadanos bautizaran el lugar como Las Moreras. El nombre se popularizó y se ha mantenido a lo largo del tiempo.

Durante la ocupación francesa, el Paseo de las Moreras fue muy frecuentado por los soldados de Napoleón debido a su proximidad al Puente Mayor, un punto estratégico y principal para la defensa de la ciudad. Con la llegada de la soldadesca francesa, la ciudad experimentó un gran caos y el expolio de su patrimonio. El ejército francés, que llegó a ser muy numeroso en Valladolid por su situación geoestratégica, por las comunicaciones y como vía de acceso a Portugal, se instaló en conventos y palacios, causando destrozos y destruyendo propiedades. El estado de guerra y la inestabilidad probablemente impidieron que el Paseo de las Moreras, que ya era una zona de esparcimiento, fuera utilizado de forma habitual por los vallisoletanos. El Puente Mayor, una infraestructura clave cerca de Las Moreras, fue volado parcialmente por los franceses en su retirada en 1812.

A lo largo del siglo XIX, con el crecimiento demográfico y el cambio urbanístico, la necesidad de zonas de esparcimiento se hizo más evidente. El Paseo de las Moreras se mantuvo como una zona arbolada, un espacio natural para el esparcimiento y un lugar de encuentro. Aunque no tenía el diseño de parque formal que tiene en la actualidad. Las moreras que daban nombre al lugar seguían siendo su rasgo más característico.

En el siglo XX, entre los años 1930 y 1950, se instalaron en Las Moreras unas piscinas llamadas «Deportiva» y «Samoa», así como una cancha de baloncesto al aire libre. Sin embargo, debido a los daños sufridos por las crecidas del río, estas instalaciones fueron demolidas en 1998.

El Parque de las Moreras alberga también el de la Rosaleda, creado y diseñado en 1945 por Francisco Sabadell sobre unos terrenos de 35.000 metros cuadrados. Este se ubica por donde había transcurrido y desaguado el ramal norte de la Esgueva antes de ser soterrado. El Parque de las Moreras y el de la Rosaleda, un jardín especializado, son dos espacios verdes que se encuentran en la misma orilla del Pisuerga, paralelos al actual Paseo de Isabel la Católica.

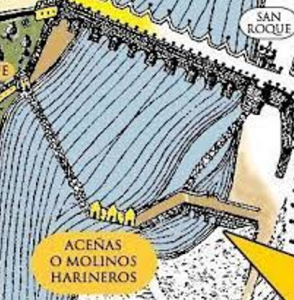

El muro que se construyó en el siglo XVIII tenía un terraplén para que bajaran personas, caballerías y mercancías a los molinos del río. Estas construcciones de piedra, de la Edad Media, tuvieron su época de importancia y esplendor en los siglos XVI y XVII para la economía de la ciudad. Su propiedad era compartida por los linajes encargados de los oficios de la ciudad e incluso por órdenes religiosas como la orden de San Benito. Esos molinos, conocidos como «las Aceñas del Puente Mayor», eran construcciones hidráulicas en forma de proa que utilizaban la energía de la corriente del agua para mover unas grandes piedras circulares, llamadas «muelas», que trituraban el grano para convertirlo en harina. Las aceñas, al igual que los molinos de agua, eran centros industriales donde se aprovechaba al máximo la energía hidráulica.

En el siglo XVIII, se agregaron a estos molinos unos batanes. La fuerza del río movía una rueda hidráulica que, a su vez, activaba unos grandes mazos de madera. Los mazos golpeaban las telas que se colocaban en una cuba con agua y, a veces, greda o arcilla. El proceso de golpeado o «abatanado» servía para desengrasar y limpiar los tejidos; los golpes ayudaban a eliminar la lanolina y otras grasas naturales de la lana. El golpeo hacía que las fibras se entrelazaran y se unieran, haciendo el tejido más denso, resistente e impermeable, lo que era fundamental para la producción de paños de alta calidad, como los utilizados en mantas y prendas de abrigo.

A lo largo del tiempo, estas instalaciones en la ribera del Pisuerga no solo funcionaron como aceñas o batanes, sino que se transformaron en fábricas de papel o se reconvirtieron para la producción de energía eléctrica a finales del siglo XIX. La presencia de estos ingenios hidráulicos demuestra la importancia económica del río en la historia de la región.

En el año 1951 se inauguró la «Playa del Batán», una playa fluvial que posteriormente se conocería como la Playa de las Moreras. Esta iniciativa fue muy bien recibida por la población como una alternativa al calor y al ocio veraniego. Con el tiempo, la playa ha mejorado sus instalaciones y la calidad de la arena.

Cerca de las aceñas, el popular barquero Luis Gallego Martín, conocido como «El Catarro», alquiló durante muchos años, entre 1958 y 2011, barcas fluviales con remos para pasear por el Pisuerga, similares a las que usaban los moriscos en los siglos XVI y XVII para pescar.

Actualmente, un gran barco fluvial, «La Leyenda del Pisuerga», hace un recorrido que dura aproximadamente una hora y media por el río, partiendo de la Playa de las Moreras.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN, SE PUEDE CONSULTAR A:

- García Araque, Jesús (2023). Valladolid y su evolución. Universidad de Valladolid. Instituto Universitario de Urbanística.

- Martín González, Juan José (1972). Guía de Valladolid. Editorial Miñón, S.A., Valladolid.

- Ortega del Río, José Miguel (2000). El siglo en que cambió la ciudad. Ayuntamiento de Valladolid.

- Calabia Ibáñez (1978). Valladolid ayer y hoy. Diputación de Valladolid.

- Torrecilla Hernández, Luis (1999). Valladolid con ojos distintos. Ayuntamiento de Valladolid.

- Urrea, Jesús (1990). Guía artística de Valladolid. Caja España.

- Vivar Cantero, Roberto (2006). Guía de Arquitectura Urbana de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid.

- Wattenberg Sampere, Federico (1977). Valladolid, desarrollo del núcleo urbano. Ayuntamiento de Valladolid.

- Valladolid, ciudad de verso y prosa (2002). Ayuntamiento de Valladolid.