La fundación del Real Monasterio de San Benito de Sahagún es un proceso que se remonta a los orígenes del cristianismo, aunque su consolidación como un centro monástico de gran relevancia en la Alta Edad Media.

En el siglo X, Sahagún ya era un centro religioso clave, gracias al Real Monasterio de San Benito. Sus vastas posesiones atrajeron a colonos de la montaña, lo que permitió a la villa alcanzar un notable desarrollo económico y social.

Alfonso VI sentía una devoción especial por San Benito de Sahagún. El rey consideraba el monasterio fundamental para fortalecer la autoridad real y la reforma eclesiástica cluniacense, que buscaba limitar la influencia de los condados sobre la Iglesia. Esta postura política provocó conflictos entre el monasterio y los condes de Carrión y Saldaña.

Alfonso VII, hijo de Raimundo de Borgoña y Urraca I de Castilla, se casó con Berenguela de Barcelona en 1128. Tuvieron varios hijos: Sancho III, el primogénito, sería rey de Castilla; Fernando II, el segundo, reinaría en León; Constanza se casó con el rey Luis VII de Francia; y Sancha de Castilla, con Sancho VI, el Rey Sabio de Navarra. En 1152, el rey contrajo segundas nupcias con Riquilda de Polonia, con quien tuvo dos hijos: Fernando de Castilla, que falleció a los cuatro años, y otra Sancha de Castilla, que se casaría con Alfonso II de Aragón.

Por esos años, las órdenes militares estaban en plena vigencia. Los dos hermanos, Sancho de Castilla y Fernando de León, mantenían ciertas disputas territoriales entre los dos reinos. Su media hermana, Sancha de Castilla, intervino para apaciguarlas.

En el siglo XII, los reinos y condados cristianos avanzaban en la conquista de las comarcas de la meseta sur de la península. Se produjo un proceso de convivencia. Algunos musulmanes permanecieron en sus lugares de origen, pudiendo continuar con sus quehaceres diarios, oficios, religión y cultura. Fueron conocidos como mudéjares, y su influencia se reflejó tanto en la sociedad como en el arte. De esta fusión cultural y artística nació el románico mudéjar.

En este contexto se desarrollaba la vida en la meseta septentrional. De hecho, Sahagún, según el «Códice Calixtino», un manuscrito iluminado del siglo XII, «era un prodigio de todo tipo de bienes».

Con el apoyo del rey y el monasterio de San Benito, el concejo de Sahagún decidió construir una iglesia para atender las necesidades espirituales de su creciente comunidad. La iglesia estaría dedicada a San Tirso, un mártir cristiano nacido en la actual Turquía que fue torturado y decapitado en el año 250 por no renunciar a su fe.

Se contrataron canteros, operarios y albañiles de Toledo para llevar a cabo varios proyectos arquitectónicos, incluyendo las iglesias de San Tirso y San Lorenzo en Sahagún, y San Pedro en Dueñas.

La construcción de la Iglesia de San Tirso se inspiró en las nuevas edificaciones de ladrillo que se estaban desarrollando en el monasterio de San Benito. Las obras comenzaron en la primera mitad del siglo XII, siendo esta la primera iglesia en combinar ambos métodos constructivos. Esta innovadora técnica se extendió a otros lugares, adaptándose a las particularidades locales, pero manteniendo el mismo patrón estructural.

El románico mudéjar es un estilo único de la Península Ibérica, sin parangón en el continente europeo. Es un claro testimonio de la riqueza del arte medieval español y un reflejo de la convivencia entre las culturas cristiana y musulmana. Este arte surgió en el siglo XII, en la frontera entre Castilla y León. Los constructores adoptaron el ladrillo y se inspiraron en la decoración geométrica islámica. En el siglo XIII, este estilo alcanzó su apogeo en Zamora, León, Palencia, Valladolid, Ávila y Segovia.

Las primeras obras del románico mudéjar son de carácter religioso y se caracterizan por su ornamentación con formas geométricas, arcos lobulados y alfices. Empleaban materiales como el ladrillo, la cerámica vidriada y el yeso. El ladrillo, más económico y abundante que la piedra, junto con los elementos decorativos de tradición islámica, le otorgaba una distinción única. Probablemente, su éxito y expansión se debieron al menor coste de los materiales y a la rapidez de su ejecución.

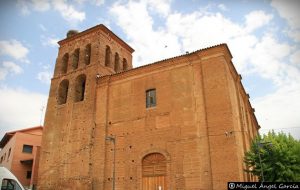

San Tirso es un edificio documentado en el año 1123 y se considera la primera iglesia románico-mudéjar. La construcción de sus ábsides y muros comenzó con piedra, pero al alcanzar los dos metros de altura, se optó por el ladrillo, quizá por ser más económico o por la competencia entre los canteros cristianos y los alarifes moros. El uso del ladrillo no solo era estructural, sino también decorativo, creando juegos de luces y sombras que embellecen la superficie del muro.

San Tirso cuenta con tres ábsides semicirculares, siendo el central el más alto y amplio. Están fragmentados por lesenas y decorados horizontalmente con tiras de arquillos ciegos, que rompen la monotonía del muro. En el centro de cada ábside, hay un estrecho vano con arco de medio punto. Los muros, al igual que los ábsides, están reforzados y embellecidos con puertas y arcos ciegos.

Las puertas de entrada al templo son discretas, con arcos sencillos y sin profusión escultórica. Destacan por su sobriedad, simetría y equilibrio, reflejando la espiritualidad del momento y la habilidad de los artesanos mudéjares. La puerta principal para los fieles, ubicada en la fachada oeste a los pies del templo, es muy sencilla. Se han realizado adaptaciones para su uso actual. La puerta del muro norte conecta con la galería porticada adosada al templo, aunque el pórtico es una obra de 1897.

San Tirso se distingue por la imponente torre de planta cuadrada de ladrillo, compuesta por cuatro cuerpos superpuestos que se elevan sobre el crucero. El cuerpo inferior de la torre presenta cinco arcos ciegos de medio punto por cada lado. El siguiente cuerpo es una arquería abierta con cuatro arcos de medio punto por cada lado, y el tercer cuerpo tiene una estructura similar, pero con arcos ligeramente apuntados. La torre se remata con un cuarto cuerpo que recuerda a un alminar, con cinco arcos abiertos de pequeño tamaño.

Aunque es robusta, la torre se aligera visualmente gracias a la repetición rítmica de las arcanas huecas y las arquerías ciegas ornamentales. Su aspecto exterior es un excelente ejemplo de la fusión de elementos cristianos y musulmanes, que dio origen a un estilo artístico único e innovador.

El interior de San Tirso tiene una planta basilical de cruz latina con tres naves separadas por arcos de medio punto de ladrillo, que descansan sobre columnas de ladrillo sin ornamentación. Las naves están cubiertas por techos de madera, decorados con sencillos motivos geométricos típicos del estilo mudéjar, lo que aporta calidez y ligereza al espacio.

En la cabecera se encuentran los tres ábsides semicirculares y, en el centro de cada uno, una estrecha ventana de medio punto que permite la entrada de una luz tenue y suave, creando un ambiente recogido y espiritual dentro de la iglesia. El ábside central, de mayor tamaño, es el punto focal del interior. Aunque ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, conserva su estructura original.

El interior de San Tirso de Sahagún refleja la sencillez y sobriedad propias del románico y con detalles decorativos mudéjares. Es un templo que destaca por su equilibrio entre funcionalidad y belleza, combinando la solidez del románico con la delicadeza del mudéjar y reflejando la convivencia cultural en la península durante la Edad Media. Además, sirvió de modelo para otras construcciones posteriores.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR:

-

- GARCÍA NISTAL, J. (2003). Sahagún. León: Edilesa.

- PACIOS LOZANO, A. (2020). Arte mudéjar: Adenda. Teruel: Centro de Estudios Mudéjares.

- ELORZA JUAN, C. (s. f.). Los enterramientos de los reyes de León y de Castilla. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura.

- GONZÁLEZ FREILE, E. (s. f.). El sueño de Gunzo. Sahagún y Cluny: Historia y restauración arquitectónica. Junta de Castilla y León.

- MARALLANES MERCHÁN, J.V. (1939). La Orden de Santiago.

- SALAZAR ACHA, A. (2021). Las dinastías reales de España en la Edad Media. Madrid: Real Academia de la Historia.