El auge económico surgido de la Revolución Industrial del siglo XIX trajo consigo la aparición de los primeros pasajes cubiertos en París. Estas largas galerías no solo comunicaban calles concurridas, sino que también ampliaban los espacios comerciales, albergando oficinas y tiendas minoristas. La idea parisina pronto se extendió por Europa, con el diseño de otras galerías en Hamburgo, Londres, Viena y Milán.

Estos pasajes compartían un mismo patrón arquitectónico: un edificio cubierto con bóvedas de hierro y cristal que conectaba varias calles. En su interior se instalaban negocios, tiendas, cafés y comercios de moda, funcionando como una extensión de los grandes centros comerciales de la antigüedad, como las basílicas griegas o los tabernarios romanos, donde locales y viajeros encontraban lo necesario de forma rápida y sencilla.

En aquella época, España se encontraba rezagada social y económicamente respecto al resto de Europa, debido a las guerras europeas del siglo XVIII, la Guerra de la Independencia y los conflictos internos, tanto peninsulares como en las provincias de ultramar.

Durante el reinado de Isabel II, Barcelona vio florecer los discretos pasajes de Bacardí y el de Manufacturas. En Madrid, los pasajes de San Felipe y Matéu se establecieron como centros comerciales y de negocios, construidos sobre solares de conventos desamortizados. El de San Felipe, que tomó el nombre del convento desaparecido, fue el primer espacio cubierto de la capital, edificado en 1839 entre las calles Bordadores e Hilanderas. Más tarde, en 1840, se inauguró el Villa de Madrid y, en 1847, el Pasaje Iris.

El principal objetivo de estos centros era potenciar el comercio minorista y albergar espacios para la burguesía de la época.

Además de los de Madrid y Barcelona, en España se construyeron otros pasajes que, afortunadamente, se conservan hoy en día: Los Almacenes Lodares en Albacete, nombrados así por el alcalde que impulsó su construcción. El Pasaje del Comercio e Industria de Zaragoza, levantado entre 1882 y 1883 a iniciativa del marqués de Ayerbe, con un estilo afrancesado y clasicista. Y el Pasaje Gutiérrez de Valladolid, sin duda el más destacado. Este último exhibe el diseño modernista más brillante de todos los pasajes españoles, siendo una joya arquitectónica cuyo estado de conservación a menudo es deplorable. Fue resultado directo del dinamismo económico y el auge del comercio urbano del siglo XIX.

El Pasaje Gutiérrez es una galería comercial con un diseño innovador y elegante, y el ejemplo más claro del modernismo vallisoletano. Los planos fueron obra del maestro de obras Jerónimo Ortiz de Urbina, a instancias de Eusebio Gutiérrez, un acaudalado comerciante que quiso contribuir a las mejoras urbanísticas de la Valladolid de finales del siglo XIX.

Ortiz de Urbina, cantero y arquitecto vasco, se formó en la Real Academia de San Fernando de Madrid, donde en 1852 se graduó como Maestro de Obras y Caminos. Posteriormente, fue profesor y director de la Real Academia de las Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid.

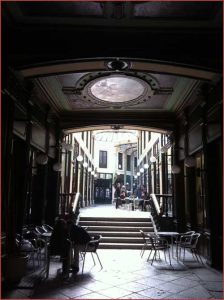

El pasaje Gutiérrez conecta las calles de Fray Luis de León y Castelar. Urbina creó un espacio único, elegante e innovador. La construcción, desarrollada entre 1885 y 1886, utilizó la tecnología más avanzada del momento. Urbina diseñó un corredor sólido y ligero con cubiertas de hierro, tejas de vidrio curvado y vidrieras para iluminar el interior. Por la noche, se alumbraba con lucernas y farolas de gas.

El pasaje consta de dos brazos que convergen en una rotonda, en cuyo centro hay una ornamentación con esculturas. En la planta baja se establecieron oficinas y despachos de negocios para la industria del momento, tiendas de telas, sombrererías, sastrerías y espacios para café, ocio y encuentros.

El piso superior estuvo destinado a oficinas y viviendas. Está adornado con vanos con antepechos de hierro, separados por semicolumnas rematadas con capiteles de motivos vegetales.

Sobre la puerta de Fray Luis de León, en un balcón frontal, destaca una estatua de terracota que representa a unos niños sujetando un reloj parisino, obra de M. Gossin.

En el centro de la galería se encuentra una escultura alada en bronce de Mercurio, copia de la que está en la Galería Uffizi de Florencia o la del Museo de San Gregorio de Valladolid, ambas atribuidas a Juan de Colonia. La estatua del Mercurio volador simboliza al dios romano conocido por su agilidad y velocidad, flotando sobre el viento. Cada detalle de la escultura está diseñado para valorar la energía del movimiento. Representa la comunicación y la agilidad comercial; es el dios romano de la abundancia y el éxito. En las esquinas de los cuatro ángulos están las imágenes de bronce de las cuatro estaciones del año para significar que en la galería se podía pasear y comprar en cualquier momento del año.

La estructura que soporta el edificio es de madera, excepto la cubierta. El arco central culmina en un lucernario de hierro forjado con tejado de vidrio. Las cubiertas forman un sistema independiente del resto de la construcción.

Para salvar el desnivel entre las dos calles, Urbina las unió mediante una escalera con zócalos de azulejos y barandillas de hierro.

Las pinturas de los techos, que representan alegorías mitológicas de las bellas artes, la industria, el comercio y la agricultura, son obra del pintor palentino Salvador Seijas. La fachada exterior es diferente en cada calle, aunque ambas utilizan hierro forjado. Se trata de rejas distintas que muestran las fechas de construcción: 1885 y 1886.

El pasaje es, en su totalidad, un edificio modernista, construido con materiales como madera, hierro, vidrio y azulejo.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN SE PUEDE CONSULTAR A:

- Anne Martin-Fugier. Galeristes Actos Sur. 2010.

- Camille Janssens, Crear una galería de arte, Ars Vivens, 2012.

- Gutiérrez Márquez, Ana (2018). Historia del Museo de Arte Moderno. Colección Bicentenario Madrid.

- Jiménez-Blanco, María Dolores (2013). Barcelona: Fundación Arte y Mecenazgo.

- Martínez-Novillo, Museo Español de Arte Contemporáneo. Madrid: Ministerio de Cultura.

- Calabia. A. El Pisuerga: Encuentros y desencuentros de Valladolid.

- Díaz, Joaquín (2010). Álbum de Valladolid. Castilla tradicional, La Editorial de Urueña.