Entre los siglos XI y XIII, la Iglesia desempeñó un papel fundamental en la vida social, con los monasterios y templos románicos como principales centros de enseñanza. Cada elemento de estos edificios fue concebido para transmitir un mensaje religioso.

La arquitectura se entendía como un “cosmos imaginario y ordenado”, en el que cada sección de la construcción estaba destinada a nutrir la vida espiritual de los fieles. El edificio se concebía como una búsqueda de Dios, una manifestación tangible de la fe. En estos templos, la arquitectura, escultura y pintura se integraban para comunicar, mediante símbolos, ideas religiosas y espirituales a una población mayoritariamente analfabeta. Su propósito era crear una “Nueva Jerusalén” o “Casa de Dios”: un espacio sagrado que ofreciera a los fieles una visión del cielo en la tierra.

Las primeras iglesias románicas eran de planta rectangular de una o tres naves, siguiendo la tradición de las basílicas paleocristianas. Sin embargo, a medida que aumentó el número de fieles, se adoptó la planta de cruz latina. Esta disposición facilitaba la organización del espacio litúrgico: el brazo longitudinal representaba el cuerpo de Cristo, mientras que el transepto, con sus brazos extendidos, evocaba el sacrificio del Redentor. Esta configuración se consolidó en el siglo XI.

La orientación al este fue el patrón habitual. El ábside se dirigía hacia la salida del sol, simbolizando la venida de Cristo y la llegada de “la luz del mundo”. Algunos interpretan esta disposición para que las oraciones se dirigieran hacia Tierra Santa. No obstante, dado que las basílicas paganas ya utilizaban esta orientación para honrar a las divinidades solares, es probable que los maestros románicos fusionaran ambas tradiciones.

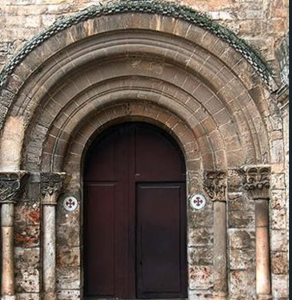

La entrada principal se situaba en los “pies de la iglesia”; representaba el paso entre lo profano y lo sagrado. La portada solía estar decorada con escenas bíblicas como el Juicio Final, la figura del Pantocrátor o la lucha entre el bien y el mal. Como escribió san Agustín: “Busca en el templo de Dios tu fe y tu destino”. Asimismo, jambas, capiteles y dinteles mostraban pasajes bíblicos, figuras de ángeles y apóstoles.

La nave del templo, que se extendía desde la entrada hasta el crucero, simbolizaba la barca que conducía a los fieles a la salvación. Era el espacio de reunión de la Iglesia militante en su búsqueda de la redención. Lo común era que los templos contaran con una o tres naves, siendo la central más ancha y elevada.

Los muros gruesos no solo tenían una función estructural, sino también un profundo significado simbólico. Constituían un refugio físico y espiritual. Su monumentalidad evocaba la eternidad de Dios, mientras que su espesor aislaba al fiel del mundo exterior. Esta grandiosidad inspiraba respeto y asombro, reflejando la permanencia de la fe. Los capiteles de los vanos y hastiales actuaban como una auténtica “Biblia de piedra”, enseñando a través de imágenes a una población sin acceso a la lectura.

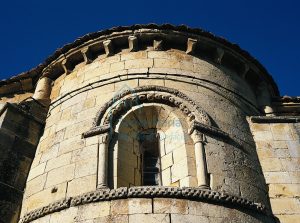

Bajo los aleros se disponían canecillos, frecuentemente tallados con figuras grotescas de animales o personas. Su interpretación ha sido variada: como elementos protectores, advertencias moralizantes o simples representaciones de lo fantástico y lo cotidiano fuera de la casa de Dios.

Las marcas de cantero, aunque de utilidad práctica e identificativa, también se envolvían de un halo de misticismo relacionado con la construcción del templo.

En un inicio, las cubiertas fueron de madera; sin embargo, los maestros prefirieron la bóveda de piedra por su resistencia al fuego y su imponente presencia. La bóveda de cañón, innovación del románico, exigía muros robustos para soportar su peso. La separación entre naves se realizaba mediante una serie de arcos de medio punto sobre pilares, que simbolizaban a los apóstoles, los pilares de la fe. Cada columna sostenía una parte de la bóveda, de la misma manera que evangelistas y santos sostienen espiritualmente a la Iglesia.

La iluminación interior de los templos románicos era deliberadamente reducida, con pequeñas ventanas. La penumbra, además de responder a necesidades estructurales, invitaba a la introspección y la oración, en contraste con la dureza del mundo exterior. La luz limitada, previa a la llegada de la “luz del Señor”, favorecía la meditación.

El crucero era el “corazón de la iglesia”, punto de unión entre la nave y el transepto. Sobre él solía elevarse una cúpula o cimborrio, que simbolizaba la bóveda celeste.

El arco toral actuaba como transición arquitectónica y simbólica entre el espacio de los fieles y el presbiterio, el área sagrada. Se trata de un gran arco de medio punto apoyado en columnas o semicolumnas adosadas. Un elemento crucial para la organización espacial, pues señalaba el paso de lo terrenal a lo divino y reforzaba la importancia del presbiterio. A menudo se decoraba con motivos para subrayar la sacralidad del lugar.

El presbiterio, tramo recto que unía el crucero con el ábside, solía cubrirse con una bóveda de cañón que representaba el cielo. Su diseño, sobrio y macizo, era característico del estilo románico.

El ábside, de forma semicircular, sobresalía en la cabecera del templo. Procedente de la arquitectura romana, donde servía para albergar la cátedra del magistrado, en el románico se convirtió en el espacio del altar, consolidándose como elemento central. Situado en el extremo opuesto a la entrada, adquiría un simbolismo primordial. Su cubierta en forma de horno evocaba la bóveda celeste y transmitía la sensación de grandiosidad y presencia divina.

Finalmente, las espadañas se alzaban hacia el cielo, uniendo lo terrenal con lo divino. Las campanas, llamadas a la oración y protectoras frente a los males, eran la voz de Dios o del predicador.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR:

- Álvarez Mora, Alfonso (1994). Historia del arte de Castilla y León. Arte románico. Ediciones Ámbito, Valladolid.

- Bango Torviso, Isidro (1994). Historia del arte de Castilla y León. Ediciones Ámbito, Valladolid.

- Barrera Alonso, Ana Isabel (2002). Enciclopedia del románico en Castilla y León. Fundación de Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico.

- Estella Marcos, Margarita (1999). Suma Artes. Espasa Calpe.

- García Guinea, Miguel Ángel (2000). Iniciación al arte románico. La arquitectura románica. Fundación de Santa María la Real.

- Herrera Marcos, Jesús (1997). Arquitectura y simbolismo del románico en Valladolid. Artes Magna, Diputación de Valladolid.