En 1950, el urbanista y catedrático César Cort vaticinó que la Huerta del Rey se convertiría pronto en una parte fundamental y transcendental de Valladolid. El profesor Cort había diseñado, por encargo municipal, el Plan General de Organización y Ensanche de la ciudad en 1939.

Cuando la noticia se conoció en los periódicos locales, los propietarios de los solares de la margen izquierda no tardaron en protestar: ¿a qué precio se vendería el metro cuadrado en aquel descampado? ¡El valor de las parcelas en la ciudad se desplomaría! Los más escépticos se preguntaban: ¿cuántos años tardaría esa idea en materializarse? ¿Quién la iba a desarrollar?

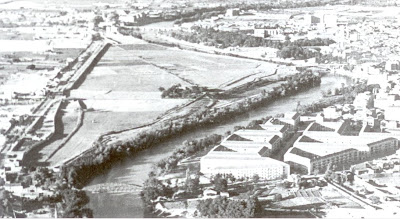

La noticia desató un debate silencioso en la calle, como era habitual en aquella época. Los vallisoletanos siempre habían respetado, e incluso temido, la margen derecha del río. ¿Cómo iba a crecer la ciudad por la orilla derecha si lo natural era que lo hiciera por la orilla izquierda, río abajo? Para ello, a finales del siglo anterior, las dos orillas se habían unido por el Puente de Hierro. Siguiendo esa lógica, se había creado el barrio Cuatro de Marzo, expropiando a los dueños de huertas y tierras de cultivo, y ya en 1959 sus viviendas estaban siendo habitadas. El barrio se extendía desde el terreno municipal destinado a deportes hasta la destilería de alcohol del barrio de La Rubia.

Surgían otras preguntas: ¿quién querría vivir en el descampado del otro lado del río? Tendrían que cruzarlo a diario, en invierno y en verano, y en esos años solo lo hacían los monjes de los conventos.

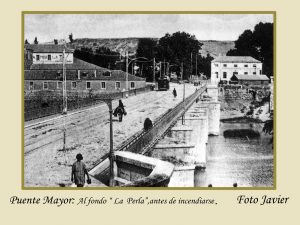

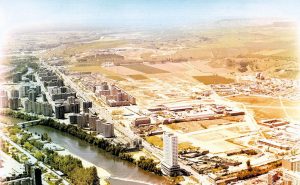

Sin embargo, la advertencia de Cort fue tomada muy en serio por los propietarios de la margen izquierda cuando comprobaron que en la ribera derecha comenzaban a trazarse calles y puntos de luz para farolas, y se estaban construyendo nuevos puentes. El primero fue el Puente del Cubo, diseñado por el ingeniero Luis Díaz-Caneja Pando y finalizado en 1954. Su nombre se debe a su proximidad al pórtico del cubo de la muralla. El segundo puente, el de Poniente, fue proyectado por el ingeniero oscense Juan José Arenas de Pablo y se terminó de construir en 1960. Arenas se trasladó a vivir a Santander.

La otra orilla del río era conocida como la Huerta del Rey, un nombre heredado de cuando se construyó el Palacio de la Ribera en 1603, durante la estancia de la corte de Felipe III en Valladolid.

En 1738, el Ayuntamiento compró a la Corona los terrenos de la orilla derecha que rodeaban los jardines del Palacio para sanear una propiedad que se estaba convirtiendo en un monte bajo lleno de alimañas. Las tierras adquiridas se arrendaron a particulares.

En 1807, el Patrimonio Real cedió el Palacio de la Ribera a la Sociedad Económica de Amigos del País para la instalación de una escuela de agricultura o de capataces. El proyecto nunca se realizó debido a la ocupación francesa. Finalmente, el 12 de mayo de 1865, la finca de la Ribera fue vendida a particulares por el Real Patrimonio, conforme a la ley.

A mediados del siglo XX, la Huerta del Rey era una tierra de nadie, tan desierta como misteriosa. Solo estaba delimitada por un paseo de tapial que, desde la Plaza de San Bartolomé, se perdía en el convento de los Jerónimos de Nuestra Señora del Prado.

Cuando se comunicaron ambas orillas y se trazaron las calles, los vallisoletanos comenzaron a pasear al atardecer por la orilla derecha, cuando el sol se ponía por el cerro de las Contiendas y una penumbra azul violácea, apenas perceptible, envolvía la atmósfera de la ribera.

Tras la Guerra Civil, a finales de los años 40 y principios de los 50, surgió una urgente necesidad de viviendas para realojar a familias humildes, muchas de las cuales vivían en condiciones precarias. José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo, impulsó un proyecto desarrollado por el Instituto Nacional de la Vivienda para crear un barrio que fue diseñado como un “pueblo o ciudad huerta”, un núcleo poblacional entre la vida rural y la urbana, al oeste del camino que unía el barrio de la Victoria con el monasterio del Prado, que en aquel entonces era un hospital psiquiátrico. Se proyectaron 723 viviendas protegidas, cuya entrega comenzó en mayo de 1955.

El barrio-pueblo fue diseñado por los arquitectos Ignacio Bosch y Julio González y, a pesar de utilizar materiales modestos, lograron una buena ejecución. Se concibió como un conjunto de casas pequeñas de una o dos alturas, todas de color blanco. Se levantaron una iglesia y una plaza porticada que se convirtió en el centro neurálgico con comercios y actividad social. Al principio, el barrio estaba alejado del centro urbano y las comunicaciones eran complicadas, pero con la expansión de Valladolid en los años 60 y 70, se fue conectando con la ciudad.

A pesar de los desafíos, el barrio desarrolló una fuerte identidad y un sólido movimiento asociativo. De ser una zona con cierta “mala fama” en el pasado, se ha transformado en un refugio de artistas, manteniendo su propia identidad y su singular carácter de “pueblo en la ciudad”. La Plaza Porticada, con sus soportales y la iglesia de San Pío X, fue un punto de referencia para sus vecinos.

A finales del siglo XX, la Huerta del Rey, como predijo Cort, estaba completamente integrada en el tejido urbano de Valladolid. Comenzó a crecer ligeramente hacia el norte, pero las urbanizaciones más sólidas se construyeron al suroeste, dando origen a nuevos barrios como Parquesol. Actualmente, la llamada Huerta del Rey es un conglomerado de viviendas que reflejan la evolución socioeconómica de la ciudad. Coexisten chalés adosados unifamiliares con edificios de apartamentos de varias alturas, lo que evidencia la heterogeneidad de sus residentes.

A nivel comercial, la Huerta del Rey ofrece servicios de proximidad que cubren las necesidades básicas de sus residentes. Pequeños comercios, supermercados, farmacias y algunos establecimientos de hostelería animan sus calles principales.

El Centro Cultural Miguel Delibes se encuentra en el límite de la Huerta del Rey, muy cerca del Monasterio de Nuestra Señora del Prado, al igual que el Museo de la Ciencia en la orilla del Pisuerga.

En la década de 1960-70, surgió desordenadamente el nuevo barrio de La Victoria como una zona emergente de viviendas, rompiendo el encanto de una antigua barriada de casas blancas de una sola planta, construidas con madera, adobe, ladrillo o tapial, muchas de los siglos XVII y XVIII, destinadas al servicio conventual y a los trabajadores de la fábrica de harina.

La iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, que dio nombre al barrio, fue demolida en 1964, aunque parte de su fachada fue trasladada a la calle Fuente El Sol. El solar original se utilizó durante cierto tiempo para fines industriales.

El convento de San Bartolomé, de las monjas trinitarias, situado en la margen derecha del Puente Mayor, dio nombre a la plaza. Fue ocupado por los franceses durante la ocupación en la guerra de la independencia. Instalaron baterías de cañón en sus muros para proteger el puente ante la llegada de las victoriosas tropas anglo-españolas de Wellington que venían de Salamanca después de vencer al ejército napoleónico en la batalla de los Arapiles. Las religiosas tuvieron que trasladarse a otro convento; sus ruinas fueron demolidas y en su solar se construyó la estación del ferrocarril de vía estrecha que unía Medina del Campo con Medina de Rioseco, también hoy desaparecida. La Plaza de San Bartolomé transformó su fisonomía.

Hacia el año 1600, en este lado del río se instalaron en una ermita los Monjes Basilios de San Cosme y San Damián. Es importante aclarar que hay diferencias entre la Cofradía de San Cosme y San Damián de la Plaza del Rosarillo y la de los Monjes Basilios de San Basilio el Grande bajo la advocación de San Cosme y San Damián del Puente Mayor. Son órdenes distintas, aunque compartan el mismo título o nombre santoral. Los monjes basilios de la margen derecha sufrieron la terrible inundación de 1636.

El convento de San Quirce y Santa Julita, antes de su ubicación en la Plaza de la Trinidad, estuvo situado al otro lado del río Pisuerga, en los alrededores del Puente Mayor. Las religiosas cistercienses se habían establecido alrededor del año 1256 en un convento llamado Santa María de las Dueñas. El edificio posteriormente ocupó el Hospital de San Lázaro y luego fue utilizado para diversos fines. Las ruinas de la orilla derecha fueron demolidas.

A mediados del siglo XIX, en el año 1856, se levantó la conocida fábrica de harinas llamada La Perla, aprovechando el agua del Canal de Castilla; hacia 1970 fue transformada en hotel y ahora en un centro social.

A finales del siglo XIX, en este barrio se perdieron lugares tan conocidos como el Corral de la Victoria, el Corral de San Lázaro y la calle de las Monjas, en clara alusión a los conventos y hospitales.

El nuevo barrio de la Victoria nació y creció con una urbanización muy precaria, con calles estrechas y sinuosas que se han quedado pequeñas ante la densidad de población.

Juan Pisuerga

-

- PARA MÁS INFORMACIÓN SE PUEDE CONSULTAR A:

- García Araque, Jesús (2023). Valladolid y su evolución. Barrios desfavorecidos. Universidad de Valladolid.

- Bennassar, Bartolomé (1983). Valladolid en el Siglo de Oro: una ciudad de Castilla y su entorno agrario. Ayuntamiento de Valladolid.

- Martín González, Juan José (1972). Guía de Valladolid. Editorial Miñón. Valladolid.

- Ortega del Río, José Miguel (2000). El siglo en que cambió la ciudad. Ayuntamiento de Valladolid.

- Calabia Ibáñez, L. Crónica de mi ciudad. Ayuntamiento de Valladolid.

- Torrecilla Hernández, Luis (1999). Valladolid con ojos distintos. Ayuntamiento de Valladolid.

- Urrea, Jesús (1990). Guía artística de Valladolid. Caja España.

- Vivar Cantero, Roberto (2006). Guía de arquitectura urbana de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid.

- Wattenberg Sempere, Federico (1977). Valladolid: El desarrollo de su zona urbana