DEDICATORIA

Este artículo está dedicado a mi amiga de la infancia, M.ª Pilar Álvarez Represa (+), a quien le encantaba la parroquia de San Agustín, conocida popularmente, como “Los Filipinos”.

¿Conocemos los vallisoletanos la grandeza de este edificio?

INTRODUCCIÓN

El Convento de los Agustinos Filipinos es uno de los monumentos más emblemáticos de Valladolid y, aunque poco reconocido, constituye una de las obras más significativas del clasicismo español.

El proyecto del colegio-seminario de los agustinos es una de las creaciones de mayor calidad del arquitecto Ventura Rodríguez. El edificio es un primer exponente del clasicismo español. El valor estético de la obra reside en su proporción, simetría y su organización arquitectónica.

En conjunto, el edificio presenta una estructura y unos materiales propios de una obra monumental, acorde con su relevancia dentro del panorama arquitectónico español del siglo XVIII. Se trata de una imponente y austera fábrica, que prioriza la armonía de las formas clásicas sobre el exceso decorativo del barroco.

La Orden de San Agustín y sus distintas ramas siguen siendo órdenes religiosas activas. En Filipinas, donde desempeñaron un papel histórico crucial, continúan con su labor pastoral, educativa y misional. De hecho, la provincia agustina de Cebú es una de las más relevantes de la región de Asia y del Pacífico.

El Convento de los Agustinos Filipinos de Valladolid mantiene su carácter religioso y alberga la Parroquia de San Agustín. Parte del edificio sigue ocupada por la Orden, que conserva en él su convento y seminario. Unen su función espiritual, conventual y formativa de los padres agustinos con un significativo legado artístico y cultural.

HISTORIA DEL CONVENTO.

En el año 1736, la Orden de San Agustín solicitó permiso al papa Clemente XII para fundar un colegio-seminario destinado a la formación de misioneros para que llevaran a cabo la evangelización de los habitantes de las Filipinas. Posteriormente, en 1743, pidió autorización al rey de España para establecer dicha institución en Valladolid, una ciudad caracterizada por su gran número de conventos, conocida entonces como el pequeño Vaticano, y por el número de estudiantes en su universidad.

En 1759, el arquitecto español Ventura Rodríguez y el escultor Felipe de Castro fueron llamados a Valladolid para estudiar el terreno y preparar los planos de construcción del convento-seminario. El arquitecto madrileño concibió un proyecto de estilo neoclásico, con influencias herrerianas y del barroco tardío.

Rodríguez diseñó un conjunto arquitectónico que integraba la iglesia, el convento y el colegio-seminario dentro de una planta rectangular, dividida en dos cuerpos diferenciados. El cuerpo posterior albergaba las dependencias del convento y el claustro y el cuerpo anterior estaba ocupado por la iglesia, mientras que a sus lados se distribuían las aulas, la biblioteca y las dependencias dedicadas a la vida académica y conventual del seminario.

La obra constituye una de las realizaciones más importantes y significativas de la arquitectura española del siglo XVIII, y representa uno de los primeros y principales ejemplos del clasicismo español.

La primera piedra fue colocada en el claustro en el mismo año en que se presentó el proyecto, 1759. Al año siguiente, Rodríguez entregó el plano de las plantas. Sin embargo, las obras se interrumpieron en 1778 por falta de fondos, tras haberse completado el piso bajo del claustro, parte del segundo piso y la escalera principal.

Durante la ocupación francesa, el edificio fue saqueado, requisado y utilizado por el ejército francés como parque de artillería y hospital. La construcción sufrió graves desperfectos que exigieron reparaciones posteriores. Un dato curioso es que algunas piezas de gran valor, como la imagen del Santo Niño de Cebú, fueron salvadas del saqueo gracias a la intervención de personas vinculadas a la comunidad.

El carácter misionero de la institución le permitió sobrevivir a los decretos de desamortización del siglo XIX. Las obras no se reanudaron hasta finales de dicho siglo, bajo la dirección del arquitecto y director de la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, Jerónimo Ruiz de Urbina, quien retomó la construcción de la iglesia conforme al diseño original.

La edificación avanzó lentamente hasta que, en 1924, se cerró la cúpula del templo y, finalmente, en 1927, se concluyeron las obras de las torres.

Las labores constructivas del conjunto conventual y de la iglesia se dieron por terminadas con la consagración del templo en 1930 por el arzobispo de Valladolid, monseñor Remigio Gandásegui, y la bendición del provincial de la orden, fray Gaudencio Castrillo.

De este modo, culminaba una construcción cuya realización se prolongó durante 171 años.

EL PROYECTO DE VENTURA RODRIGUEZ

La obra de Ventura Rodríguez se mueve en dos etapas distintas, solapadas en el tiempo: una barroca y otra neoclásica.

La idea de la orden agustiniana era que el convento ocupara los terrenos donados por la Corona en el límite sur del Campo de Marte, junto a la Iglesia de San Juan de Letrán. En el siglo XVIII, los terrenos y la iglesia hospital de San Juan, aunque administrados por un funcionario designado por el rey eran del Patrimonio Real

El denominado Campo de Marte era una amplia extensión de terreno extramuros de la ciudad, utilizada para ejercicios militares. La Iglesia de San Juan de Letrán había sido fundada en 1550 como asilo hospital por el sacerdote Hernando de Dios. Después de su muerte, la institución pasó a manos de la Corona formando parte del Patronato Real.

Para el convento seminario de los agustinos de Valladolid, Rodríguez elaboró un proyecto que, por la forma y configuración de sus plantas, por la disposición de los espacios interiores y por su aspecto exterior, es claramente neoclásico.

Rodríguez concibió el convento como un gran rectángulo que, a su vez, dividió en tres partes: un cuadrado destinado al claustro, un rectángulo para los departamentos conventuales y un espacio redondo centralizado para el templo. En conjunto, la composición reflejaba un delicado equilibrio entre círculos, cuadrados y rectángulos, al tiempo que combinaba con armonía los espacios edificados y los vacíos.

Al conjunto le organizó, por una parte, por medio de formas geométricas puras como el cuadrado del claustro o el rectángulo conventual como representantes del mundo terrenal. La iglesia la concibe de planta redonda rodeada de capillas para simbolizar la perfección divina.

Llama la atención la simplicidad del diseño general y austeridad de sus líneas.

El edificio destaca por su sobriedad y constituye un magnífico ejemplo del tránsito del Barroco al neoclásico. La contención ornamental, el uso de columnas toscanas y la presencia del frontón triangular reflejan el rigor formal y el gusto de Ventura Rodríguez por la arquitectura clásica. Las torres, a diferencia de otras obras del arquitecto, fueron dispuestas hacia el interior del bloque principal, en lugar de situarse en las esquinas, enmarcando así la parte central de la iglesia.

Para su construcción se empleó piedra caliza de alta calidad procedente de la cantera de Villanubla.

Desde el exterior, la cúpula, la linterna y las torres confieren al convento una silueta icónica perfectamente reconocible.

LA FACHADA DEL COMPLEJO CONVENTUAL

La fachada principal exhibe un diseño austero. Está organizada en cuerpos y volúmenes para incluir las dependencias conventuales y la iglesia.

La puerta de acceso al templo está flanqueada por dos largas y ancas semicolumnas toscanas que le confieren un cierto carácter herreriano. A derecha e izquierda, se disponen dos hornacinas destinadas originalmente a albergar estatuas. Inmediatamente encima del vano del portal, se encuentra un pequeño frontón semicircular.

Las columnas toscanas sostienen unas molduras horizontales situadas en el piso superior. Un elemento significativo de este cuerpo es el frontón triangular que lo corona, un rasgo típico neoclásico que aporta solemnidad y rigor geométrico a la fachada. En el centro de este cuerpo sobresale un gran ventanal en forma de óculo para iluminar la iglesia.

La fachada está rematada en su punto más alto por una fila de pequeños pilares que ocultan parcialmente la cubierta y enseñan una pequeña balaustrada como toque decorativo. En el centro, rematando la fachada, se halla una imagen en piedra del Niño Jesús acompañada por dos pináculos que lo flanquean.

A los lados de la fachada principal, se erigen dos volúmenes que albergan las salas, los seminarios y los despachos conventuales. En su tramo inferior, se sitúan las puertas que dan acceso al colegio seminario y, en los pisos superiores, sobresalen unas ventanas alineadas de tipo herreriano escurialense.

El conjunto se completa con dos torres campanario a los lados del cuerpo central, las cuales añaden verticalidad a la composición. Se terminaron de construir en 1927. Para anclar las torres al resto de la fachada, el arquitecto dispuso unas pilastras toscanas debajo de cada torre. Gracias a este recurso, la sensación de bloque único se mantiene, contribuyendo las torres a jerarquizar la entrada principal y a culminar la composición de la fachada.

La fachada, aunque esencialmente rectangular y horizontal, mantiene una cierta verticalidad por las torres y el remate central.

Las sobresalientes cornisas protegen la fachada de las aguas de lluvia.

El conjunto de la fachada es un ejemplo destacado de la arquitectura española del siglo XVIII.

CLAUSTRO

El claustro tiene una planta cuadrada de 30 metros de lado. Su diseño sobrio, riguroso y simétrico se alinea con la estética neoclásica. Se compone de cuatro galerías distribuidas en dos alturas. En la planta baja, una serie de arcos de medio punto se abren al patio central, sostenidos por columnas toscanas. En el primer piso también predominan los arcos de medio punto, aunque en este nivel se emplean columnas jónicas. En ambos niveles, las pilastras situadas entre los arcos constituyen el elemento más distintivo.

El conjunto se corona con una balaustrada en el piso superior, la cual acentúa la horizontalidad y confiere al espacio un remate austero y elegante.

Alrededor del claustro se articulan las dependencias conventuales: el refectorio, las cocinas, las celdas y aulas. En uno de sus ángulos hay una escalera de grandes proporciones.

Según los historiadores de arte, este modelo claustral es una réplica del Patio de los Evangelistas del Monasterio de El Escorial, diseñado por Juan Bautista de Toledo.

El claustro evoca una sensación de solidez, serenidad y rigor geométrico, muy en sintonía con los principios arquitectónicos y la funcionalidad propios del siglo XVIII.

LA IGLESIA

La iglesia, aunque se haya dicho que tiene un estilo del barroco tardío, es claramente neoclásica.

La planta de la nave está rodeada de capillas que, sin embargo, logran configurar un área unitaria y equilibrada. Aunque se ha mencionado que podría tratarse de una planta de cruz griega, los historiadores del arte la describen en realidad como una nave centralizada. Este diseño original unifica una base arquitectónica renacentista con las exigencias litúrgicas de plantas longitudinales en las iglesias de la Contrarreforma que estaban muy en boga en ese momento.

Rodríguez logró esta «aparente» centralidad creando un espacio parecido a una rotonda o círculo. Consiguió superponer la planta centralizada a la de cruz griega, generando un espacio axial y centrífugo al mismo tiempo.

Las descripciones técnicas de la iglesia, diseñada por Ventura Rodríguez, indican una apariencia de base circular con capillas alrededor. Por lo tanto, la planta no es ni redonda ni de cruz griega es un diseño original de naves centralizada. El altar principal, los laterales y el coro le confieren una focalización circular, pero sin perder su centralidad.

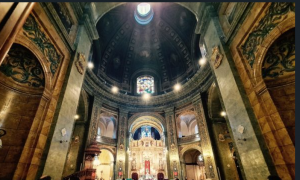

La iglesia se cubre con una esbelta cúpula soportada por ocho singulares pilares. Entre estos pilares se abren cuatro capillas laterales que dan al templo solidez y armonía.

Este concepto de planta centralizada con cúpula central será un rasgo característico de las obras posteriores de Ventura Rodríguez.

En el templo se abren tres grandes puertas con hojas de rica madera de Filipinas. La portada de la iglesia se integra en el bloque de la fachada.

En resumen, la iglesia es un notable ejemplo de arquitectura con una planta centralizada del gusto neoclásico, que mira a los modelos del Renacimiento o de la Roma clásica.

CAPILLAS, ALTARES Y RETABLOS:

Para evitar que la planta de la iglesia pareciera un espacio disperso, Ventura Rodríguez ideó una forma de focalizar la atención de los fieles sobre el ábside y el altar mayor. Situó el coro de dos pisos detrás del retablo y, en el piso superior, dispuso el órgano.

El arquitecto utilizó el arco triunfal que separa el presbiterio del altar mayor de manera muy ingeniosa. El retablo mayor llega hasta el arranque del arco y entre ambos queda un hueco. A través de esta abertura se filtra la luz de un gran ventanal abierto en el muro posterior del coro que está orientado al sur. La luz del ventanal se proyecta sobre el ábside y el altar para que los fieles presten su atención a la capilla mayor. Este tratamiento luminoso refleja la grandeza y el talento de Ventura Rodríguez. La mesa del altar mayor y el tabernáculo, elaborados con mármol y pan de oro, adquieren con esa luz un resplandor especian

Las puertas laterales del ábside comunican con la sacristía, el coro bajo y con las dependencias conventuales.

El retablo del altar mayor, de inspiración neoclásica, es obra del escultor bilbaíno José María Basterra, quien también ejecutó la finalización de las torres y de la cúpula del edificio conventual. El retablo está hecho con madera de Filipinas y con una decoración que imita al mármol y al oro creando una composición sobria y elegante.

La calle central del retablo la forman un Cristo crucificado e, inmediatamente por encima, un bajorrelieve de Nuestra Señora del Buen Consejo. En las calles laterales destacan, en sendas hornacinas, las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. En un piso superior se encuentra la imagen entronizada y muy ornamentada del Santo Niño Jesús de Cebú, muy importante para la orden. Presidiendo el conjunto en un nivel superior hay estatua de San Agustín acompañado por dos ángeles.

La iglesia alberga cuatro capillas laterales con altares y retablos: La Capilla de Nuestra Señora de la Consolación y Correa, advocación mariana de la Orden de San Agustín, cuya imagen representa a la Patrona de la Orden. En esta capilla se encuentra la sepultura de un sacerdote agustino en proceso de beatificación. La de Santa Rita de Casia, muy venerada por la Orden de San Agustín. La Capilla de San Nicolás de Tolentino, protector de las almas del purgatorio, cuyo atributo es un cáliz. La Capilla de San Alonso de Orozco, santo de la Orden: en una hornacina se conservan sus reliquias.

En el muro posterior de cada capilla, por encima de cada retablo, hay unos ventanales con vidrieras ilustradas con motivo eucarísticos. Los retablos de estas capillas laterales son obra del escultor Martín Casals. La carpintería la desarrolló el ebanista de Valladolid Loba, siguiendo los dibujos y trazos de Basterra.

Encima de las capillas laterales, se encuentran unas tribunas o palcos decorados con arcos de medio punto y cubiertos con pequeñas bóvedas de crucería apoyadas por trompas. Estos espacios estaban reservados para religiosos del convento, para ciertas personalidades que asistieran a actos litúrgicos sin mezclarse con los fieles, o incluso como elementos decorativos. De hecho, contribuyen a armonizar el complejo y dar luz al interior a través de las ventanas de sus muros posteriores.

Adicionalmente a la capilla mayor y las laterales, se encuentran hornacinas con las imágenes de Santa Mónica, la madre de San Agustín de Hipona y patrona de las madres y de la Sagrada Familia.

El conjunto del templo mantiene la sobriedad, elegancia y armonía características de Ventura Rodríguez, en consonancia con el estilo neoclásico del diseño.

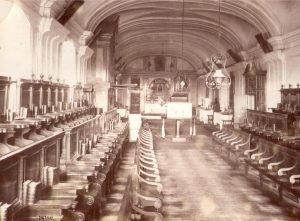

EL CORO

El coro, de nuevo de planta rectangular, está ubicado tras el ábside y el retablo mayor. Esta disposición, frecuente en la arquitectura italiana, constituyó una novedad en España, donde en el Gótico y el Barroco solía situarse en el centro de la nave. Ventura Rodríguez utilizó este recurso por primera vez en este convento, aunque posteriormente lo repetiría en San Francisco el Grande de Madrid y en el proyecto de ampliación del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares.

El coro se comunica con la iglesia a través del vano que se forma entre el reborde superior del retablo y el arco del Triunfo. La disposición del coro y el órgano detrás del altar mayor confiere un rasgo de marcada teatralidad litúrgica, un recurso propio del gusto barroco. El vano permite que la luz proveniente de una ventana situada en el muro posterior del coro ilumine el ábside y se focalice sobre el altar, generando un efecto lumínico y espacial notable. Esta sorprendente disposición de Ventura Rodríguez utiliza la luz de una ventana trasera para iluminar tanto el coro como el altar mayor de la iglesia.

La sillería del coro, dispuesta en tres órdenes, está construida con rica madera traída de Filipinas e iluminada por la ventana del muro sur.

La caja del órgano está fabricada con la misma madera que la sillería. El organero Pablo Xuclá construyó la maquinaria del órgano en 1928. Es uno de los pocos ejemplares de Xuclá que se conservan. Posee dos teclados manuales de 61 notas y un pedalero de 30 con 22 registros.

LA CÚPULA

La cúpula, elemento es uno de los elementos principales del templo, se erige sobre el crucero, confiriendo al espacio interior una notable sensación de solemnidad, elegancia y verticalidad.

Ventura Rodríguez la proyectó como un octógono e incorporó cuatro ventanas para aumentar la luz del conjunto. La estructura en su vértice tiene un óculo central, rasgo que ha llevado a diversas fuentes a sugerir que Rodríguez se inspiró en el Panteón de Agripa de Roma. La compleja estructura de la cúpula está formada por ocho segmentos cuyos nervios se apoyan en gruesos pilares que se sustentan en el suelo base. Entre los pilares se abre el presbiterio, las capillas laterales, las tribunas y las puertas del anillo inferior. Corona la cúpula una linterna o lucerna muy ornamentada con varios vanos y con una custodia crucifijo en altura.

La inclusión de cuatro ventanas en la cúpula es un rasgo distintivo de la obra de Ventura Rodríguez, cuya procedencia se atribuye a la influencia de su maestro, Filippo Juvara.

Los ocho segmentos que forman la cúpula están profusamente decorados con elementos pictóricos y frescos que representan a la Virgen del Buen Consejo, San José, San Juan de Sahagún, Santa Clara de Montefalco y a los cuatro evangelistas.

Cabe destacar que la linterna fue la pieza que culminó el proceso constructivo del edificio.

LA SACRISTÍA:

La sacristía contigua al presbiterio alberga un valioso conjunto de elementos artísticos. Entre ellos, destacan esculturas de origen filipino talladas en marfil, como la imagen del Niño Santo de Cebú, notable por su delicada orfebrería. La colección incluye, además, un magnífico ostensorio de plata y una relevante selección de ornamentos litúrgicos bordados en Filipinas, tales como casullas, estolas, dalmáticas y pluviales. Además, hay varios vasos sagrados, incluyendo cálices, copones y custodias.

El mobiliario de armarios y cajoneras está elaborado con madera noble de procedencia filipina.

Las paredes exhiben un conjunto de lienzos, tallas y otros elementos artísticos que conforman una parte significativa del patrimonio histórico y cultural de la Orden de San Agustín.

EL COLOR Y LA DECORACIÓN PICTÓRICA

La Iglesia de los Agustinos Filipinos de Valladolid, fiel a su estilo neoclásico exhibe una paleta cromática caracterizada por la luminosidad y el uso de materiales decorativos suntuosos.

La decoración pictórica interior, ejecutada por el pintor Mariano García Maestro, se inició a principios del siglo XX y concluyó hacia 1930. La aplicación cromática ornamental se circunscribe a los muros y pilastras del templo. La utilización de tonalidades intensas responde a la intención de imitar mármoles, jaspes y bronces, buscando realzar la riqueza y la solemnidad del espacio. Esta elección armoniza con la estética predominante en las iglesias de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

El tono verde se empleó para simular mármoles veteados o piedras nobles, aportando profundidad y contraste al conjunto. Los ocres y dorados, por su parte, se utilizaron para reproducir metales preciosos, confiriendo mayor calidez al recinto y para destacar elementos clave, como pilastras, molduras y cornisas.

En síntesis, la selección del verde y el dorado obedeció a la necesidad de emular materiales suntuosos y de conferir una notable riqueza ornamental al interior del templo, lo cual estaba en perfecta sintonía con el gusto estético imperante en la época de ejecución de la decoración eclesiástica.

MUSEO ORIENTAL

Desde su inauguración el 12 de octubre de 1980, este recinto alberga el principal museo de arte del Extremo Oriente en España, y es considerado uno de los referentes más destacados a nivel global en su especialidad. El museo exhibe una vasta colección de piezas originarias de China, Japón y Filipinas, las cuales fueron traídas por los propios misioneros agustinos a lo largo de varios siglos. La colección incluye bronces, porcelanas, armamento, iconografía de Buda y diversos objetos etnográficos.

Se encuentra distribuida a lo largo de dieciocho salas ubicadas tanto en el piso inferior del claustro como en dependencias del Colegio-Seminario, aprovechando estratégicamente la disposición y el diseño arquitectónico del inmueble.

LA BIBLIOTECA DE LOS AGUSTINOS FILIPINOS

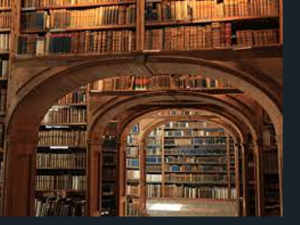

El convento alberga una valiosa biblioteca, compuesto por numerosos libros, manuscritos, extractos, documentos y archivos de la Orden. Destaca particularmente los relativos a la historia de las Islas Filipinas y a la labor de los agustinos en ese archipiélago y en el Extremo Oriente.

Aunque la biblioteca alberga varias salas destinadas a la lectura, la investigación y el estudio, su acceso está restringido exclusivamente a los monjes, seminaristas e investigadores acreditados.

La Sala de Lectura «Fray Luis de León» está dedicada a la investigación y la Sala de Reuniones «Fray Ángelo Rocca» constituye un espacio reservado para debates y reuniones de los investigadores. En estas áreas especializadas, se pueden consultar obras no disponibles para el público general, con especial énfasis en la vida de San Agustín, la historia de la Orden Agustina y textos de Ciencias Sociales y Humanas.

No obstante, la biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano dispone de una sala de lectura con sesenta y cuatro puestos abierta al público en general.

OTRAS OBRAS DE ARTE

Las galerías del convento, especialmente las ubicadas en el claustro, exhiben una relevante colección pictórica. Entre las piezas más notables se encuentran: Una serie de siete óleos del artista vallisoletano Pablo Puchol, dedicados a diversos pasajes de la vida de San Agustín. Una pintura de la Epifanía, atribuida a Gregorio Martínez. Una Anunciación, obra de Andrés Amaya. Un San Francisco, pintado por Antonio Palomino y una serie de retratos de agustinos ilustres.

Se conserva una pieza de alabastro de San Ambrosio, realizada por Pedro Beamonte.

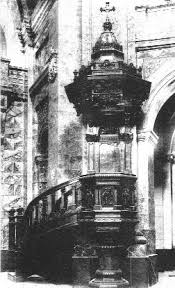

Finalmente, el mobiliario litúrgico, en especial el púlpito y los confesionarios, están labrados en rica madera de cedro, con una terminación en tonos cálidos y mate oscuro muy elegantes.

UNA NOTA ADICIONAL

El papa actual León XI, visitó el convento en el año 2008 para asistir a un acto académico por el 40 aniversario de los Estudios Teológicos Agustinianos como Robert Francis Prevost prior general de la Orden de San Agustín.

Juan Pisuerga

PARA MAS INFORMACIÓN, CONSULTAR:

- RCHUECA GOITIA, Fernando (1983) Ventura Rodríguez y la escuela barroca entre (1717-1785), Madrid

- VIAR BASTERRA, L. (2006), El Real Colegio de los Padres Agustinos Filipinos de Valladolid, San Sebastián

- REESE, Thomas F. (1976) The Architecture of Ventura Rodriguez, Garland Publishing. London

- GUDIOL RICART, J. (1964) Guía artística Valladolid. Editorial Aries. Barcelona

- BRASA EGIDO. C. (2005) Guía artística de Valladolid. Ediciones Lancia. Valladolid

- PLAZA SANTIAGO DE LA F.J. Conocer Valladolid 2009: III Curso de patrimonio de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, Valladolid

- MARTIN GONZALEZ J.J. arquitectura neoclásica en Convento Agustinos Filipinos.