Bareyo forma parte de la histórica comarca de Trasmiera. Es un municipio compuesto por tres núcleos de población: Ajo, conocido por su faro, costa y playas. Güemes, célebre por el albergue de los peregrinos de la ruta jacobea del norte, y Bareyo, destacado por la iglesia de Santa María.

El cónsul romano Catón describió este territorio en el siglo II a.C., durante las guerras celtibéricas. Catón fue crucial en las primeras etapas de la expansión romana en la península, aunque sea más conocido por su célebre frase: “Cartago delenda est” o «Cartago debe ser destruida».

La última guerra de Roma en la península fue contra cántabros y astures. Augusto la dirigió desde el pueblo burgalés de Sésamon. La contienda culminó con la casi total extinción de estos pueblos: sus guerreros fueron condenados a muerte y las mujeres y niños, a la esclavitud en países lejanos. Roma implantó su cultura en la península, transformando la vieja estructura tribal en urbes y villas romanas.

Después de la caída del imperio, la franja cantábrica quedó despoblada. Su orografía particular hizo que las invasiones de vándalos y suevos no la afectaran, pero la pervivencia de los cultos paganos se mantuvo hasta el siglo V, momento en el que el cristianismo comenzó a penetrar en la región.

Los visigodos aparecen en la península alrededor del siglo IV, pero no consolidaron su dominio hasta el siglo V. Para unificar toda la península al reino de Toledo, Leovigildo emprendió una serie de campañas militares en el año 574.

Con la invasión musulmana, se produjo un repliegue masivo de la población hispano-goda del norte del Duero hacia la franja cantábrica. Y un traslado de pobladores del norte de la cordillera hacia Cangas de Onís, buscando refugio en la sede del naciente reino asturiano.

Fue en el siglo IX cuando los hispano-godos y cántabros, ya mezclados, emigraron hacia los valles interiores de las montañas cantábricas, que se hallaban despoblados. Buscaban caza, pastizales y tierras de cultivo. A estas emigraciones se unieron monjes que construyeron cenobios, alrededor de los cuales nacieron núcleos de población.

La primera referencia escrita a Bareyo aparece en el “Liber Testamentarum” de la Catedral de Oviedo en el año 923, reinado de Ordoño II: en un manuscrito dice que Alfonso II donó el templo de San Juan de Asía del valle de Soba a Santa María del Puerto en el 836.

Está bien documentado que en el año 1136, reinando Alfonso VII, Santa María de Bareyo ya pertenecía a Santa María del Puerto. Y también se conoce por el Cartulario de Santa María de Puerto, que, en el año 1195, este monacato ejercía su autoridad sobre Nuestra Señora de Bareyo y sobre toda la Transmiera.

García Guinea se apoya en este Cartulario para fechar la construcción de Santa María de Bareyo a finales del siglo XII o principios del XIII. El carácter monástico perduró hasta su desamortización en el siglo XIX, momento en el que se convirtió en iglesia parroquial.

Para Vicente Herbosa, presidente del Centro de Estudios Montañeses, la iglesia se construyó sobre un monasterio anterior. Basa su deducción en dos inscripciones interiores: una del 1071 en el arco del triunfo y otra de 1084 en un sarcófago, conocido como el de Munio.

En la Edad Media, bajo el reinado de Alfonso X, se consolidó la demarcación de la Trasmiera, una comarca entre las bahías de Santoña y Santander, que engloba las cuencas de los ríos Miera y Asón. La Trasmiera se mantuvo como jurisdicción administrativa hasta su desaparición en 1834 y, aunque en términos administrativos ya no es una comarca oficial, los lugareños continúan utilizando el término para referirse al entorno.

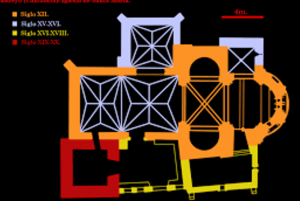

A pesar de las múltiples remodelaciones y ampliaciones de los siglos XVI y XIX, Santa María de Bareyo es uno de los monumentos más interesantes del románico montañés.

Desde el exterior llama la atención el ábside de piedra de sillería. Está dividido en tres calles por dos semicolumnas y separado en dos cuerpos por una imposta horizontal. En cada calle hay una ventana. La del sur, actualmente cegada, tiene un guardapolvo decorado con puntas de diamante. En el Barroco, se montó sobre este vano una hornacina flanqueada por bolas herrerianas; solo queda una, rematada con una cruz. Esta intervención rompió las arquivoltas, fustes y semicolumnas románicas originales. La ventana central es doble y está enmarcada por un guardapolvo de tacos de diamante. Sus capiteles laterales son de bolas, y ambas ventanas están separadas por un fuste con un capitel único. La ventana del norte es simple.

Una colección de canecillos muy erosionados sustenta la cornisa del ábside. Muestran formas geométricas, bolas, cabezas de hombres y animales, además de algunas imágenes obscenas.

La torre románica sobre la cúpula es cuadrada y maciza. Y la otra torre, más alta, es ecléctica y data de 1930.

La puerta de entrada al templo es renacentista, añadida durante una remodelación del siglo XVI.

En el interior se comprueba que conserva una única nave románica. Las bóvedas sean tardogóticas. Frente a la entrada, hay una capilla de planta cuadrada y, sobre el altar, un original pelícano que, según los historiadores, simboliza la imagen de Cristo resucitado.

En el muro izquierdo, se halla un sarcófago con la inscripción en latín del año 984: “Aquí yace Munio, el siervo de Dios”.

Las capillas semicirculares del crucero y la cabecera forman un sorprendente ábside. En el siglo XVI se añadieron, además de las bóvedas, la sacristía y una capilla.

El alto ábside está cubierto con una bóveda de un cuarto de esfera y se compone de dos cuerpos de arquerías de medio punto: El cuerpo inferior consta de cinco arquerías ciegas sustentadas por capiteles que representan cabezas humanas. Se ha dicho que simbolizan a los apóstoles y aparece un obispo con mitra.

En el cuerpo superior hay siete arcos, cuatro de medio punto, dos de los cuales corresponden a la ventana doble del exterior y otros tres más estrechos. Es notable y original la presencia de una figura policromada utilizada como fuste para sostener un capitel y el peso del sector de la bóveda.

Los capiteles del ábside son de buena factura: son figuras de cestas de vegetales, manzanas como símbolo del pecado original, palmas que evidencian el triunfo sobre el pecado y cabezas humanas como almas salvadas. En uno de los capiteles destaca la imagen del Pecado Original de Adán y Eva, que, desnudos y tapándose con una hoja, están separados por una serpiente enroscada en un árbol.

En su conjunto, este ábside es una de las mejores muestras del románico montañés.

Los muros laterales del transepto están formados por un gran arco de medio punto que abraza otras dos pequeñas capillas de planta semicircular, cubiertas con bóvedas de horno. Campuzano y Zamanillo sugieren que la estructura en trébol de la cabecera del templo puede ser una solución mozárabe. El conjunto está cubierto por un cimborrio que se eleva sobre el crucero. Según los arquitectos, es una curiosa solución arquitectónica difícil de encontrar en el románico.

En la entrada del absidiolo del Evangelio hay un capitel donde un hombre sujeta la cabeza de dos toros, interpretado como el dominio del hombre sobre la naturaleza. En el interior hay un bajorelieve de un ángel sedente con grandes alas y un libro cerrado, que simboliza que siempre queda algo por aprender en la búsqueda de la verdad.

En el absiolo de la Epístola, sobresale un capitel con animales fantásticos luchando entre sí, lo que algunos interpretan como el pecado de la ira. En el muro contiguo, en una hornacina con arco de medio punto, se representa a un hombre barbudo con un cuchillo en las manos junto a un muchacho, interpretado como el Sacrificio de Isaac.

En el arco que da paso a la sacristía, los capiteles representan la Resurrección: Son escenas de los rostros de las tres Marías, soldados dormidos, el sepulcro vacío, lámparas, ángeles y, en el último capitel, dos personas observando la escena.

Son igualmente significativos los capiteles del arco del triunfo. En uno, un personaje lucha, cuchillo en mano, contra un cuadrúpedo, asistido por una serpiente con cabeza humana; en el otro, se representa una lucha entre dos dragones.

La linterna que se alza sobre el crucero permite la entrada de luz, y sus nervios descansan sobre ménsulas.

Juan Pisuerga

R

R

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR:

- Campuzano, E. y Zamanillo, F. (1980). Cantabria artística. Arte religioso. Estudio. Santander.

- Diario Montañés. Iglesia Santa María, Bareyo. 1 de septiembre de 2007.

- Cantabria Joven. Santa María de Bareyo, guía monumental.

- García Guinea, M. A. (1996). El románico en Cantabria. Estudio. Santander.

- García Guinea, M. A. (2007). Enciclopedia del románico en Cantabria.

- Polo Sánchez, J. J. (2001). Catálogo del patrimonio cultural de Cantabria. La Merindad de Trasmiera, Escalante y Santoña.

- Herbosa, V. (2002). El románico en Cantabria. Ediciones Lancia.

- Menéndez Pidal. Historia de España. España cristiana.