En la península ibérica existen numerosas regiones con iglesias rupestres, aunque es en el norte donde se concentran en mayor número. Una de las más emblemáticas es la de San Juan de la Peña. En Huesca.

Los eremitorios peninsulares surgieron al menos un siglo después que los de Egipto, donde figuras como san Pablo de Tebas o san Antonio Abad se retiraban a las cuevas en busca de perfección espiritual.

En el sur de Cantabria, el norte de Palencia y Burgos, así como en el oeste de Álava, se encuentran numerosos eremitorios excavados en la roca, conformando la mayor concentración de iglesias rupestres de Europa. Su presencia responde a una serie de factores históricos, geográficos y culturales.

Algunos historiadores sostienen que varios de estos templos se levantaron en lugares ya sagrados desde tiempos paganos y que luego fueron adaptados al culto cristiano. A ello hay que añadir la roca arenisca, que es fácil de trabajar, y la excavación de recintos religiosos.

Durante los siglos VI y VII, bajo dominio visigodo, el cristianismo se expandió con fuerza y surgieron iglesias en lugares apartados, siguiendo el ejemplo de los eremitas orientales.

Estas comarcas estuvieron menos expuestas a las invasiones musulmanas, tanto por su orografía como por la política de Alfonso I y Alfonso II, quienes despoblaron la meseta norte, dejándola yerma. Esto la convirtió en un refugio ideal para comunidades religiosas, que buscaban la soledad, el contacto con la naturaleza y la contemplación espiritual.

A partir del año 740, los bereberes abandonaron la meseta norte, que les había correspondido en el reparto realizado por los árabes. No obstante, algunos grupos permanecieron ocultos, dedicándose a la extorsión, el saqueo y el bandidaje. Los eremitorios, al estar excavados en la roca, resultaban menos visibles y más fáciles de proteger que las construcciones al aire libre. Así, las iglesias rupestres ofrecieron refugio seguro tanto a comunidades religiosas como civiles.

Con la expansión del reino de Asturias, estos territorios fueron posteriormente colonizados por montañeses, que formaron núcleos poblacionales con el apoyo espiritual de la iglesia para afianzar su control territorial. Las iglesias rupestres cumplieron una función como lugares de culto y reunión y ofrecían mayor seguridad frente al saqueo y el bandidaje que las construcciones al aire libre.

Entre todos estos ejemplos destaca la iglesia de Santa María de Valverde, situada en el sur de Cantabria, en el valle de Valderredible y muy cerca del Parque Natural de Las Tuerces, en Palencia.

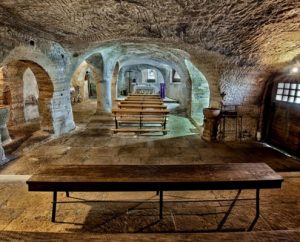

Este templo, excavado en roca arenisca, constituye un magnífico ejemplo de arquitectura rupestre. Su sencillez y singularidad lo convierten en un monumento de enorme valor histórico y cultural.

Algunos estudiosos datan su origen en los siglos VI y VII, vinculado al movimiento eremítico del alto Ebro, donde monjes anacoretas excavaban sus moradas y lugares de culto en la roca. Otros autores, en cambio, sugieren una cronología anterior al año 711. García Guinea lo sitúa entre los siglos VIII y IX. La primera referencia documental conocida data de 978, cuando era conocida como Santa María de Sotarraña.

Desde el exterior apenas sobresale una esbelta espadaña tardo-románica del siglo XIII, apoyada sobre un afloramiento rocoso; el resto de la iglesia permanece bajo tierra. En su interior se aprecia la estructura primitiva, a pesar de las remodelaciones y ampliaciones que experimentó hasta conformar las actuales naves. Se considera que su forma actual es fruto de la fusión de dos templos primitivos posteriormente modificados.

Las paredes, talladas directamente en la roca, se integran de manera armónica con el entorno natural, generando un singular paisaje arquitectónico.

Santa María de Valverde es el ejemplo más representativo de la arquitectura religiosa rupestre de la comarca y el único templo que mantiene culto regular en la actualidad. Es también el mayor de todos, razón por la que se la conoce como la catedral de las iglesias rupestres.

La iglesia y su torre han sido centro espiritual de la comunidad local durante siglos. Su ubicación, en un valle históricamente aislado, refleja cómo el cristianismo se adaptó a las zonas rurales del norte peninsular.

El interés del templo no reside únicamente en su arquitectura, sino también en su valor histórico, cultural y espiritual. En su entorno se conserva, además, una necrópolis con tumbas altomedievales excavadas en la roca, un rasgo característico de Valderredible.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR:

- García Guinea, Miguel Ángel: Románico en Palencia. Diputación de Palencia, 2002.

- Arnáiz, Benito; Rodrigo, Mª Carmen: El románico en torno al Camino de Santiago en Castilla y León. Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1991.

- Baldridge, Mary: A Journal of Medieval Hispanic Languages. 2011.