En muchas provincias peninsulares hay restos de iglesias rupestres del alto medievo.

Los primeros eremitorios en Hispania son al menos cien años posteriores a los de Sinaí y Egipto, desde donde san Pablo de Tebas o san Antonio Abad se refugiaron para alcanzar la perfección espiritual. Sus ideas llegaron a Hispania entre los siglos III y V.

Es probable que, si nos referimos específicamente a iglesias rupestres, es decir, aquellas excavadas en roca, la más emblemática y destacada de España sea la Iglesia de San Juan de la Peña, que bajo un gran peñasco se integra perfectamente en su entorno natural. Su construcción se remonta al siglo IX como un lugar significativo en la historia de Huesca. En ella se combina la arquitectura prerrománica, el románico y decoraciones de influencia mozárabe. Este templo, sin embargo, es conocido por su impresionante claustro y porque se dijo que fue refugio del Santo Grial según la tradición templaría.

Cantabria es famosa por sus paisajes, por el número de iglesias románicas, pero también por la cantidad de iglesias excavadas en la roca en los valles del sur, que conforma con las del norte de Palencia el conjunto más numeroso de templos rupestres de España y de Europa.

La abundancia de iglesias rupestres de estas comarcas se debe a una combinación de factores históricos, geográficos y culturales. Incluso es posible, como ya ha apuntado algún historiador, que algunas de estas iglesias se construyeran en lugares sagrados en épocas precristianas, adaptando antiguos espacios de culto pagano.

En primer lugar, las tierras y peñascos de estas comarcas tienen amplias extensiones de roca arenisca relativamente fácil de excavar, lo que permitió la creación de refugios eremíticos en la roca. Las comunidades eclesiásticas buscaban la soledad y el contacto con la naturaleza para la contemplación espiritual.

En segundo lugar, en los siglos VI y VII, es decir, con los visigodos, el cristianismo se expandió por toda Hispania construyendo iglesias en lugares apartados, a imitación de ideas que llegaban de Oriente.

En tercer lugar, esta zona montañosa estuvo menos expuesta a las grandes invasiones musulmanas por la política impuesta por Alfonso I de Asturias y por Alfonso II, el Casto, que dejaron despoblada la meseta norte y el terreno yermo, lo que la convirtió en un refugio ideal para las comunidades religiosas.

En cuarto lugar, a partir del 740, los bereberes dejaron la meseta norte y Galicia, regiones que les había correspondido en el reparto que hicieron los árabes de la península. Algunos grupos se quedaron en la meseta para dedicarse a la extorsión, saqueo y bandidaje. Aunque algunos de estos templos son anteriores a la invasión musulmana, conviene decir que estos eremitorios, al estar excavados en la roca, eran menos visibles y más fáciles de proteger que las construcciones exteriores. Las iglesias rupestres ofrecían refugio seguro a las comunidades religiosas y civiles.

En quinto lugar, con la expansión del reino de Asturias, estos terrenos fueron colonizados por los montañeses y formaron núcleos poblacionales integrados en el reino asturiano que necesitaba afianzar su control territorial. Las iglesias rupestres sirvieron como centros de culto y del poder militar y político.

Hay muchos ejemplos de iglesias rupestres en estos valles, pero de entre todas ellas destaca sin duda la iglesia de Santa María de Valverde en Valderredible de Cantabria, cerca del parque Natural de las Tuerces de Palencia. Ambos lugares son ricos en este tipo de formaciones rocosas en medio de un impresionante paisaje natural.

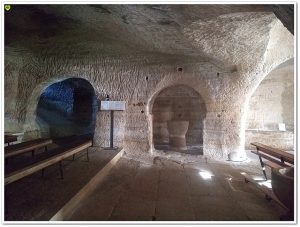

El templo es un magnífico ejemplo de arquitectura rupestre, esculpida directamente en roca arenisca. Su simpleza y singularidad le dan un gran valor histórico y cultural. Aunque no se conoce su origen con exactitud, probablemente está levantada en la alta Edad Media.

García Guinea escribe que su origen, como el resto de las iglesias rupestres, se remonta al siglo VIII o IX, aunque hay algunos artículos que la fijan como un templo visigótico anterior al 711.

Desde el exterior no se puede ver al estar bajo tierra. Las paredes de la iglesia están formadas por la propia roca arenisca y parece que forman parte del paisaje, al quedar fusionada de manera armónica su arquitectura y su naturaleza. Solo sobresale una espadaña románica, un ejemplo típico del románico rural de estos valles en los siglos XII y XIII. típico de la arquitectura defensiva y religiosa de la época; una torre sencilla, con pocos vanos y con diseño funcional, aunque como está construida en piedra, tiene una estructura sólida.

La interior costa de dos naves separadas por pilares cuadrados de roca y con una cubierta parecida a una bóveda de cañón y con sencillos elementos medievales, como el altar, y sus austeras ornamentaciones. Según el propio Garcia Guinea, mide 18 m de largo por 10 de ancho y parece ser que ha sido ampliada durante la época románica y en la renacentista.

La iglesia y su torre forman parte de un centro religioso que ha servido y sirve a la comunidad local. Su ubicación en Valderredible, un área históricamente aislada, muestra cómo el cristianismo en sus orígenes buscó lugares escondidos.

Hay un grupo de historiadores que dicen que Santa María de Valverde es la Santa María Soterraña que aparece en los cartularios de Covarrubias y Santa María la Real.

De las iglesias rupestres de estas comarcas, es la más grande y conocida y ha sido llamada “la Catedral de las iglesias rupestres”.

Hoy en día tiene culto y es parroquia.

Santa María de Valverde es un templo de interés no solo por su arquitectura, sino también por su importancia histórica, cultural y espiritual.

Juan Pisuerga

PARA MAYOR INFORMACIÓN

1-Fernando Obregón Goyarrola, Conocer Valderredible, 1.ª edición: agosto de 2007. Cantabria Tradicional, S.L. Torrelavega.

2-Baldridge, Mary (2011). «El culto a San Millán en Valderredible Cantabria: Las Iglesias rupestres A Journal of Medieval Hispanic Languages, 2021.

3–M.A Garcia Guinea . Cantabria aristica. ediciones Estudio 1991. Santander