Durante los siglos X y XI, San Esteban de Gormaz fue una importante plaza estratégica al estar fortificada por un castillo. Integrada en la llamada Extremadura soriana, era considerada una de las puertas de entrada a Castilla, pues en este punto el Duero resultaba fácilmente vadeable.

En el año 912, el conde Gonzalo Fernández conquistó y repobló la villa por orden de Ordoño II. Desde entonces y hasta mediados del siglo XI, San Esteban alternó entre dominio cristiano y musulmán. Fue escenario de múltiples enfrentamientos como la batalla de Castromoros, la dura aceifa de Abderramán III, las devastadoras campañas de Almanzor y las disputas fronterizas entre los reinos de León y Pamplona. Fernando I de León conquistó la plaza de manera definitiva en el año 1060.

En la falda occidental del cerro, bajo las ruinas del castillo, se levanta la iglesia románica de Santa María del Rivero, erigida a comienzos del siglo XII. El templo, rodeado de un muro de mampostería y junto a un cementerio, ha sido objeto de diversas reformas debido a la inestabilidad de su emplazamiento y ha sufrido varias ampliaciones, como la sacristía, la capilla de San Lorenzo, la torre y el camarín de la Virgen.

La torre y parte del ábside se perciben desde la base de la pendiente, donde comienza una escalera de losas que lleva al templo; el resto del edificio queda oculto por el desnivel.

Por el exterior se aprecia un ábside semicircular, construido en piedra de sillería al igual que el resto del templo, formando un conjunto con el presbiterio, la nave y la galería porticada.

El ábside está dividido en tres calles por semicolumnas, cuyos capiteles muestran relieves de gran finura con motivos vegetales, hojas, palmetas, volutas y animales fantásticos, como cuadrúpedos y leones afrontados.

Las tres ventanas absidiales son estrechas, abocinadas y están coronadas por arquivoltas que descansan sobre capiteles bien tallados. Predominan los motivos vegetales, aunque también aparecen aves afrontadas que beben de un cáliz, símbolo eucarístico, o que se observan mutuamente, como alegoría de la fidelidad del creyente a la Iglesia.

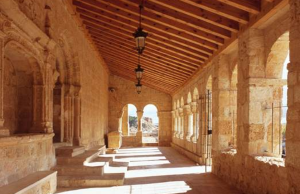

La galería porticada, de piedra de sillería, está orientada al sur. Tiene en el muro meridional ocho huecos y la puerta de entrada, y dos más orientados al este. Conserva de su fábrica original cinco huecos: la puerta y dos tramos, uno con dos arcos y otro con tres; los restantes son posteriores. Los arcos de medio punto reposan sobre capiteles que contienen escenas muy expresivas. Se aprecian figuras humanas con vestimenta musulmana, como turbantes y túnicas de mangas anchas. Este rasgo se explica por la llamada frontera del Duero, que propició un intercambio cultural. La cubierta de la galería es de madera.

Los capiteles son cestas cuadradas con relieves toscos y, aunque expresivos, evidencian el carácter primitivo de la escuela escultórica. Hay un hombre que sujeta a dos caballerías, figuras de músicos; aves con alas desplegadas o cazando liebres; leones devorando presas; serpientes entrelazadas; e incluso figuras que sugieren pactos o gestos de conciliación y motivos vegetales. Este estilo rudo les confiere un encanto especial. Se trata de un lenguaje escultórico de carácter social y bélico, más que litúrgico o bíblico.

En la cornisa de la galería hay varios canecillos. En su mayoría, muestran una iconografía más simple: cabezas de animales, cabras o carneros, formas geométricas o pequeñas figuras humanas de difícil interpretación vestidas a la usanza islámica o mozárabe.

En el interior del pórtico, un arcosolio del siglo XVI se integra en el muro del templo. Está enmarcado y tiene relieves de pináculos y escudos con los cuarteles de los linajes Pacheco, Enríquez, Cabrera y Mendoza.

La puerta principal, situada dentro de la galería, presenta tres arquivoltas de medio punto: la interior, lisa; la segunda, con motivos geométricos y vegetales; y la exterior, más ancha, decorada con flores inscritas en cuadrículas. Los arcos descansan sobre dos capiteles a cada lado. En el derecho, un músico barbado con túnica y gorro puntiagudo tañe un instrumento de arco mientras un joven lo contempla; junto a ellos, un ave rapaz atrapa a dos aves menores. En el lado izquierdo, un mono con un lazo en el cuello simboliza el pecado, mientras que en el otro una serpiente perlada muerde a un ave. La combinación de escenas armónicas y violentas transmite un mensaje de advertencia: dejar atrás lo mundano y el pecado antes de ingresar al espacio sagrado.

El interior del templo responde al románico de finales del siglo XI y comienzos del XII. La iglesia consta de una sola nave rectangular, dividida en tres tramos cubiertos con bóvedas de lunetos sobre arcos fajones que descansan en semicolumnas adosadas con capiteles esculpidos. El templo está solo iluminado por las estrechas ventanas absidiales, lo que acentúa la espiritualidad. El fiel avanza desde la penumbra de la nave hasta la luz del ábside.

El presbiterio, transformado por obras posteriores, está cubierto por una bóveda de cañón apuntado. El ábside semicircular, hoy parcialmente oculto por añadidos como la sacristía, tiene una bóveda de horno y tres ventanales abocinados, aunque solo se ven dos porque el central está oculto por el retablo.

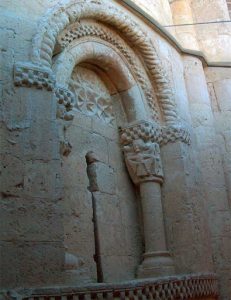

La sacristía del siglo XII es una ampliación posterior a la fábrica original. Su puerta es más sencilla que la de la entrada principal del templo: se trata de una pequeña abertura románica formada por un arco de medio punto ornamentado con un ajedrezado y con una arquivolta ligeramente rehundida, que crea un pequeño hueco de acceso. La arquivolta se apoya directamente sobre dos pequeñas columnas que sostienen la estructura del vano y los capiteles. El del lado izquierdo tiene hojas de acanto estilizadas con incisiones geométricas sencillas. En el capitel derecho se aprecian aves afrontadas con los picos entrecruzados, interpretadas como símbolo de la concordia o del alma que se alimenta de lo divino.

El acceso al altar se realiza a través de un doble arco triunfal sustentado con semicolumnas con capiteles tallados. En el lado del Evangelio aparecen bestias afrontadas que se muerden, alusión al pecado, y palmas de gran relieve. En el lado de la Epístola, la escena son hombres que luchan con animales fantásticos, posiblemente con intención moralizadora.

La ventana absidal del muro norte se enmarca con columnas y tiene unos capiteles con figuras de aire oriental. En uno se reconoce, de forma rudimentaria, a una mujer sobre un asno acompañada de un niño: escena interpretada como la Huida a Egipto, aunque otros la identifican con el empadronamiento en Nazaret o la llegada a Belén. En el capitel opuesto se representan personajes con túnicas y turbantes, quizá musulmanes o mozárabes de frontera. Por sus vestidos y la postura de sus brazos con las palmas que llevan en sus manos, algunos lo han descrito como un símbolo del Domingo de Ramos, el recibimiento de un ejército liberador o un signo de paz.

Las pinturas murales fueron descubiertas en 1980, dentro del proyecto Soria Románica, bajo capas de yeso que recubrían la bóveda de la capilla mayor. Datadas en el siglo XIII, representan un Cristo en Majestad rodeado por el Tetramorfos. En el muro del ábside del Evangelio subsisten fragmentos góticos con un Cristo crucificado flanqueado por la Virgen y San Juan.

En el siglo XVI se conformó la capilla de San Lorenzo o de los Calderones en el muro sur del presbiterio. El camarín de la Virgen se añadió en el siglo XVII. El retablo mayor, también barroco del XVII, preside el ábside con la imagen de la Virgen en el centro.

El coro, situado a los pies, es una de las joyas del templo. Su artesonado de madera tallada de estilo mudéjar data de 1558. Realizado en pino soriano con molduras geométricas, combina elementos cristianos e islámicos, poco frecuentes en Castilla, pero comunes en Aragón. Constituye una muestra singular del Renacimiento en la región.

Respecto a su autoría, algunos lo atribuyen al obispo Acosta de Osma, cuyo escudo aparece en la parte superior. Sin embargo, lo probable es que lo mandara construir don Francisco de Villena, señor de la villa, con el consentimiento episcopal.

En 1853, unas obras en el ábside del Evangelio sacaron a la luz un sillar con una cruz esculpida y apareció un hueco oculto que contenía una caja de fresno con reliquias de Santa Leocadia o Santa Cecilia. Con ellas había un fragmento de tejido musulmán enrollado en una bolsa de lienzo, que fue enviado a la Real Academia de la Historia. Resultó ser parte del turbante del califa Hixem II, con la inscripción:

“En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, la bendición y la prosperidad estén con el califa Hixem, favorecido de Allah y príncipe de los creyentes.”

Según los expertos de la Real Academia de la Historia, pudo ser un trofeo de la victoria del conde García Fernández en 978 o un obsequio del hijo de Almanzor cuando se refugió en San Esteban en 989.

Pese a los añadidos posteriores, Santa María del Rivero conserva en gran medida la esencia de su primitivo románico.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR.

- ÁLVAREZ TERÁN, C. y GONZÁLEZ TEJERINA, M. Las iglesias románicas de San Esteban de Gormaz. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología.

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1946): El románico en la provincia de Soria. Edición facsímil, 2003.

- HERNANDO GARRIDO, José Luis (1998): Aportación a la pintura románica soriana. San Esteban de Gormaz. Celtiberia.

- HERNANDO GARRIDO, José Luis (2002): San Esteban de Gormaz. Iglesia de Nuestra Señora del Rivero.

- GARCÍA GUINEA, M. A.: Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Fundación Santa María la Real.