1.Los preámbulos.

La crisis de mayo de 1968, que estalló en Francia al final de una década de prosperidad económica, tuvo sus primeros síntomas a principios de los años 60. Con el aumento del desempleo, se notaban ya los signos de un declive en los recursos minerales y un cambio en la transición energética. La crisis industrial amenazaba a muchos sectores, los salarios comenzaban a bajar y la preocupación por el trabajo crecía.

Al mismo tiempo, la sociedad experimentaba numerosos cambios culturales. Muchos campesinos dejaron sus tierras para unirse a la industria, mientras que los medios de comunicación adquirieron una importancia clave para llevar la información a todas las clases sociales.

Desde California, el movimiento «hippie» se extendió rápidamente por el mundo como una corriente contracultural. Sus jóvenes pacifistas rechazaban la guerra de Vietnam y los valores sociales tradicionales, y en su lugar, promovían relaciones abiertas y la libertad sexual. Buscaban comunidades para compartir sus vidas y experiencias. La música era un elemento vital para expresar sus ideas y conectar con otros, a menudo ligada al consumo de estupefacientes. Se distinguían por su cabello largo, ropas floreadas, collares y pulseras. Sus ideas de paz, amor y ecologismo son pilares que, incluso hoy, siguen vigentes.

A la par de este movimiento, en Europa surgieron grupos antiimperialistas financiados y basados en la revolución cultural china. El maoísmo, una ideología más oculta e innovadora, se alejaba del Soviet Supremo y cautivaba a la juventud.

También la revolución cubana había triunfado, y la guerra de Vietnam era ampliamente criticada en revistas por ensayistas y articulistas de izquierda.

En la literatura, dos obras influyeron de manera significativa en los estudiantes europeos: «La revolución sexual» de Wilhelm Reich y «El hombre unidimensional» de Herbert Marcuse. Este último afirmaba que el capitalismo había creado una sociedad que daba más importancia a lo superfluo que a las necesidades básicas.

Ser intelectual se había puesto de moda entre los universitarios. Las editoriales de izquierda aprovecharon para vender a bajo precio los libros de John Steinbeck y Kurt Vonnegut. Steinbeck se caracterizaba por su compromiso con los trabajadores de la industria, mientras que Vonnegut ofrecía una crítica satírica, juvenil y ocurrente a la sociedad de consumo. En aquellos años, era difícil encontrar un estudiante que no conociera la obra de Truman Capote, Richard Yates o Norman Mailer. Leer a Albert Camus se consideraba casi una obligación, y a pesar de que él mismo negaba ser comunista, se convirtió en un ídolo para la juventud universitaria. Lo mismo ocurría con Jean-Paul Sartre, un comunista cuyo ensayo «Las náuseas» marcó a toda una generación de estudiantes.

El «Teatro Nuevo» también ganó popularidad con autores europeos como Bertolt Brecht e Ionesco, y el español Fernando Arrabal.

El cine, por su parte, se empapó de la vida de ídolos comunistas como el «Che Guevara», «Ho Chi Minh» o «Mao Tse Tung», y obras como «El Acorazado Potemkin», que cautivaron a los estudiantes. La edad de oro del cine italiano, con un estilo propio e inconfundible, surgió en estos años con directores como Fellini, Visconti, Pasolini, Antonioni y Bertolucci, seguidos por los estudiantes en salas de cine de «Arte y Ensayo». Otros protagonistas del cine de la época fueron el francés Jean-Luc Godard, el griego Costa-Gavras y el sueco Ingmar Bergman.

Los conflictos estudiantiles en Francia habían comenzado con la descolonización de Argelia, un hecho que polarizó fuertemente a la sociedad.

El mayo francés de 1968 fue un movimiento anarco comunista que sacudió a la sociedad, trayendo consecuencias poco deseables para el mundo democrático-liberal. Su objetivo era desmantelar y transformar la sociedad occidental para acabar con el sistema capitalista, una democracia libre y participativa.

Así, el caldo de cultivo para el 68 estaba listo. La huelga fue la culminación de una serie de procesos impulsados por la propaganda anarco comunista

2-Los sucesos de mayo del 68

La mayoría de los estudiantes, provenientes de entornos familiares privilegiados e influenciados por el movimiento hippie, solían viajar con frecuencia. Sus gastos eran financiados por sus padres, a través de bancos u oficinas de correos.

Los primeros incidentes comenzaron el 8 de enero de 1968, cuando en la universidad de Nanterre, cerca de París, los estudiantes abuchearon al ministro francés de la Juventud que inauguraba una piscina. En ese acto, un joven anarquista llamado Daniel Cohn-Bendit lo criticó por no abordar el tema de la cuestión sexual entre los jóvenes. Aunque no fue un suceso de gran importancia, encendió los ánimos. El 22 de marzo, un grupo de estudiantes se encerró en la misma universidad para protestar contra sus normas, un acto provocador que la dirección respondió de manera poco inteligente.

Pronto, a las protestas estudiantiles se unieron trabajadores, sindicatos y el Partido Comunista Francés. La huelga no fue tomada en serio al principio, pero su impacto superó al propio Estado. El movimiento se extendió por todo el país y, a pesar de que ningún grupo quería liderar la movilización, se convirtió en una fuerza política activa con el cierre de las universidades.

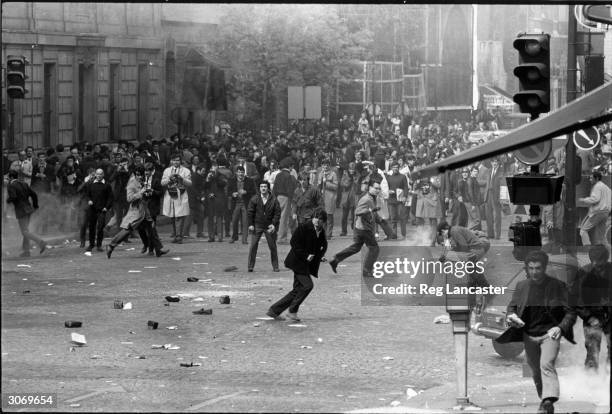

Cuando ocho alumnos fueron citados en la Universidad de París para ser juzgados, la plaza de la Sorbona se llenó de gente. La policía rodeó la plaza y acabó cargando contra los manifestantes. En respuesta, la Unión Nacional de Estudiantes y el Sindicato de Profesores convocaron una huelga para exigir la retirada de la policía, la reapertura de la Sorbona y la liberación de los detenidos.

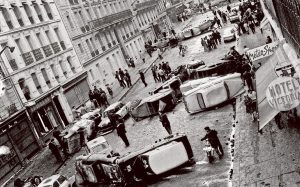

En el Barrio Latino, los enfrentamientos se hicieron más duros y se levantaron barricadas. La violencia policial generó un fuerte sentimiento de solidaridad en toda la sociedad francesa. Los estudiantes tomaron la Sorbona y formaron un Comité de Ocupación, y las manifestaciones continuaron al día siguiente, llegando a los Campos Elíseos.

La reunión entre el Comité de huelga, el Ayuntamiento y el Ministerio de culto fracasaron. La noche del 10 de mayo, conocida como «La noche de las barricadas», fue el punto de inflexión. Miles de estudiantes se congregaron en el Barrio Latino, como las negociaciones fracasaron y los detenidos no fueron liberados. La policía disolvió las barricadas por la fuerza, dejando cientos de heridos. El ejército llegó a desplegar tanques por el centro de París. En respuesta, los sindicatos convocaron una huelga general que paralizó Francia.

El movimiento destacó por su gran creatividad y producción cultural. Se crearon canciones, carteles y grafitis para difundir sus ideas y movilizar a la gente. Los anarquistas usaban consignas como «Prohibido prohibir», «La imaginación al poder» o «Debajo de los adoquines está la playa». Estas frases reflejaban su fe en la utopía y en la posibilidad de transformar la sociedad de forma radical.

La ideología más relevante fue el anarco comunismo, que se oponía a cualquier jerarquía. Encontró en los estudiantes un terreno fértil para desafiar el poder de la sociedad y de la universidad, promoviendo la autogestión. La idea de ocupar fábricas y universidades con asambleas resonó profundamente entre estudiantes y trabajadores.

Las protestas también defendían la libertad sexual y la liberación de las costumbres. Rechazaban la política tradicional y pedían más participación ciudadana, tanto en las universidades como en las fábricas. Querían abolir las jerarquías y crear una sociedad donde la gente se entendiera con el diálogo, sin líderes ni autoridades.

El mayo del 68 fue una mezcla de ideas de izquierda, anarquismo, comunismo y, en menor medida, maoísmo y trotskismo. Aunque no lograron derrocar al gobierno, su mayor legado fue una revolución cultural. Sus ideas cambiaron para siempre el pensamiento de una generación y sentaron las bases para futuros movimientos sociales.

- Los protagonistas del mayo del 68

Estos fueron los principales actores que participaron en el Mayo del 68:

Daniel Cohn-Bendit: Conocido como «Dany el Rojo», fue uno de los iniciadores del conflicto en Nanterre. Este anarquista radical, con el tiempo, evolucionó hacia el ecologismo y el populismo.

Jacques Sauvageot: Se convirtió en un símbolo estudiantil y portavoz del «poder estudiantil». Este anarquista se unió al Partido Socialista Unificado. Tras el conflicto, intentó dirigir las academias de arte francesas, pero fue rechazado y se dedicó a la enseñanza.

André Glucksmann: Filósofo y ensayista. Aunque participó como militante maoísta, se distanció de la Nueva Izquierda y se volvió un crítico de los totalitarismos.

Jean-Paul Sartre: Se solidarizó con los estudiantes y actuó como su portavoz. Su pensamiento fue muy influyente en la época. Después de las protestas, fundó el periódico Liberación, que dejó en 1974 para dedicarse a la literatura de ensayo.

Georges Séguy: Miembro del Partido Comunista Francés y secretario general de un sindicato. Fue una figura clave en las movilizaciones de los trabajadores y presionó al gobierno para lograr reformas sociales y económicas.

Alain Touraine: Activista de Nanterre que acompañó a Daniel Cohn-Bendit a la Sorbona. Fue el primer sociólogo en analizar el paso de la economía industrial a la del conocimiento y defendió una democracia más participativa.

- Consecuencias inmediatas

Es fácil deducir que las ideas de izquierda resultaron ser las triunfadoras. Corrientes como el marxismo y el trotskismo, que ya eran importantes, se fortalecieron al fusionarse con el maoísmo.

Los anarquistas, por su parte, defendieron la autonomía individual y colectiva, además de la autogestión. El nihilismo tuvo un papel en la negación de los valores tradicionales, mientras que la filosofía existencial de Sartre le dio un sentido social al movimiento.

Las protestas estaban estrechamente ligadas al Partido Comunista Francés y, es probable que fueran financiadas por el vietnamita Ho Chi Minh, quien buscaba la retirada de las tropas francesas y estadounidenses de Indochina.

Aunque los sistemas políticos no cambiaron de inmediato, los partidos se renovaron para atender las demandas de los jóvenes y obreros. Tras las elecciones generales, el gobierno francés impulsó una serie de reformas para mitigar el malestar social. Un ejemplo de esto fue el referendo de abril de 1969, que provocó la retirada del presidente Charles de Gaulle de la política.

El movimiento anarco comunista buscaba crear una sociedad más participativa, similar a la utopía que Tomás Moro había descrito quinientos años antes.

Se produjo una transformación radical en costumbres y valores. La sexualidad, la forma de vestir y las relaciones sociales sufrieron cambios significativos que perduran hasta hoy. El movimiento introdujo un nuevo lenguaje político, basado en la horizontalidad, y consolidó movimientos como el feminismo y el ecologismo, que siguen siendo muy relevantes.

A pesar de que se buscaba la liberación ética del individuo, la sociedad cayó en una especie de engaño, tanto a nivel social como ideológico. Después del 68, la virtud y la moral dejaron de ser una guía social, dando paso a un individualismo más egocéntrico. La gente empezó a actuar en beneficio propio, sin pensar en las consecuencias para los demás. La virtud, entendida como las cualidades morales que hacen a una persona buena, quedó gravemente afectada. Sin una base moral común, desapareció el consenso sobre lo que es bueno o malo, justo o injusto. Como crítica a los valores burgueses, se propusieron nuevas pautas basadas en la igualdad, la justicia social y la solidaridad, pero este intento fracasó por el solipsismo o personalismo que se impuso.

La abolición de varias normas de convivencia tras el 68 generó una polarización social sin límites. Sin una guía moral, cada persona decide qué es honesto o justo según su conveniencia, lo que ha llevado a una mayor tolerancia e incluso a la permisividad de estilos de vida indecorosos. Esto se ha intentado compensar con una estética «transversal y asexuada», es decir, una forma de vestir aparentemente descuidada para evitar mostrar un nivel cultural o económico superior al de los demás.

La Iglesia Católica experimentó cambios. En el Concilio Vaticano II, promovido por Juan XXIII, se dio un giro radical. Teólogos como Yves Congar y Henri de Lubac intentaron conectar la fe con la vida diaria de los laicos, ideas que resonaron en los jóvenes católicos del 68. La Iglesia ya estaba polarizada entre los que defendían la tradición y los reformistas. Muchos católicos se unieron a movimientos sociales y políticos, buscando una Iglesia más comprometida con la justicia y la paz. Desde el 68, surgió una nueva generación de teólogos que se enfocaron en la teología de la liberación, la justicia social y el diálogo interreligioso.

- Consecuencias a largo plazo

Las consecuencias del Mayo Francés se ven hoy en la esfera social, cultural y política. Aquellas revueltas desafiaron el autoritarismo y las estructuras tradicionales, impulsando un cambio de mentalidad. El movimiento cuestionó instituciones como el matrimonio y fomentó la discusión de temas tan delicados como las relaciones sexuales prematrimoniales, la anticoncepción y el aborto, lo que llevó a una mayor permisividad social en los controles de natalidad.

También abrió el camino para la legalización del matrimonio homosexual y dio un fuerte impulso a movimientos como el feminismo, el ecologismo y la comunidad LGTBIQ+.

Se puso en tela de juicio la autoridad en la familia, en el trabajo y en la educación, lo que hizo las relaciones entre profesores y alumnos, y entre padres e hijos, mucho más horizontales.

El 68 fue un movimiento de gran escala, pero su verdadero éxito fue dar voz a causas que antes no se discutían públicamente. Dejó una sociedad más permisiva, diversa y tolerante que acepta las diferencias individuales y culturales, aunque también ha propiciado una sociedad más individualista. Si bien el movimiento criticaba la sociedad de consumo y la burocracia, también impulsó un nuevo problema: el hedonismo.

El anarco comunismo desafió el modelo tradicional de autoridad familiar y del maestro, buscando un trato más igualitario, pero esto ha generado problemas en la actualidad. El movimiento del 68 tuvo un impacto negativo en la educación. Al dar más poder a los estudiantes, debilitó la autoridad de los profesores y los claustros. Se perdió el trato formal, y la figura del maestro dejó de ser una autoridad para convertirse en un compañero más en el aula. Las tarimas, que simbolizaban la superioridad académica del profesor, fueron eliminadas.

La participación de los padres en los consejos escolares ha sido una experiencia deficiente. Hoy en día, padres y alumnos tienen el mismo o más poder que los profesores, lo que ha derivado en una educación menos exigente. Como resultado, muchos estudiantes llegan a la universidad con una base de conocimientos muy pobre

Los profesores, por su parte, están más preocupados por conservar su empleo que por dar buenas clases, ya que son evaluados por decanatos, estudiantes y padres. Esto ha provocado que los alumnos de la escuela pública lleguen a la universidad sin una preparación sólida. En la universidad, muchos profesores aceptan impartir materias sin vocación, viendo la enseñanza como un simple refugio laboral.

Para garantizar un mínimo de calidad, los claustros han establecido controles y baremos para los profesores. Para obtener la puntuación requerida, escriben artículos en revistas científicas valoradas por su «impacto», aunque estas publicaciones a menudo son una copia de otras, adornadas con títulos llamativos como «Puesta al Día» o «Según mi Experiencia».

En este contexto, el profesor es un empleado y el alumno es un cliente. La estructura universitaria se ha vuelto disfuncional, lo que dificulta su principal objetivo: la transmisión del conocimiento. Los rectorados y decanatos exigen un número de aprobados para mantener abiertos los centro y las carreras o para evitar que los alumnos cambien de universidad. Tanto a profesores como a alumnos solo les interesa aprobar, no formarse bien, asumiendo que para eso están los «másteres».

El 68 evidenció el descontento de jóvenes y trabajadores con los partidos tradicionales, abriendo la puerta a una izquierda no institucionalizada. La calle se convirtió en el principal escenario político.

Los cambios sociales se tradujeron en un aumento del voto socialista y sentaron las bases para futuros movimientos. Aunque los participantes buscaban una sociedad más justa e igualitaria, en muchos países lo que se materializó fue un populismo ideologizado y polarizado, y en otros, regímenes dictatoriales.

- Respuestas sociales al Mayo del 68

El mayo del 68, un movimiento de protesta estudiantil y obrero generó diversa respuestas s, tanto a favor como en contra, por parte de conservadores, liberales y fuerzas de izquierda.

Desde una perspectiva conservadora y liberal, el 68 fue visto como un movimiento anarquista que buscaba derribar los valores tradicionales de la sociedad. Se argumentaba que los jóvenes rechazaban la autoridad del Estado, la familia, y las instituciones educativas, y que anhelaban una «libertad sin límites». Se le consideró una amenaza para la cohesión social y se criticó su rechazo a los valores tradicionales, a la estructura familiar promoviendo un individualismo excesivo, la libertad sexual y el aborto. Según los grupos demócratas cristianos, el resultado fue la caída de la natalidad, el aumento de los divorcios y la debilitación del tejido social y familiar.

Sorprendentemente, algunas de las críticas más agudas vinieron del Partido Comunista tradicional francés, que consideraba el movimiento como burgués e inmaduro. Lo veían liderado por estudiantes desconectados de las necesidades y realidades de los obreros. Muchos líderes sindicales y comunistas pensaban que los estudiantes actuaban de forma utópica e ineficaz, sin una estrategia política clara para llevar a cabo una revolución real. Acusaron al movimiento de ser un fenómeno cultural y estético, no una verdadera revolución política. Se le tachó de idealista y de carecer de la disciplina y el rigor teórico necesarios para cambiar la sociedad de manera sustancial.

Desde la misma Francia, los críticos más severos señalan que la revuelta ha perjudicado la relación entre profesores y alumnos, transformándola en una relación de «cliente-proveedor» que erosiona el respeto por la institución, el maestro y el valor del conocimiento.

Este modelo del 68 se extendió a las universidades de Estados Unidos, «emponzoñando» sus escuelas públicas y, en contraposición, impulsando la aparición de potentes centros universitarios y colegios privados financiados por grandes capitales y empresas, a los que acuden alumnos con padres que quieren que sus hijos se formen bien. Europa, con menos influencia, ha copiado este modelo.

En el contexto intelectual y político de Estados Unidos, y como derivación del 68, surgió el término «woke», que significa «alerta» o «despierto». Este término ha sido demonizado por los conservadores, quienes lo ven como una forma de «cancelar la cultura» e introducir políticas de diversidad e inclusión. Algunos críticos sugieren que la cultura «woke» puede derivar en dogmatismo e intolerancia ante opiniones diferentes, dificultando el diálogo y la creación de alianzas. La crítica a esta cultura no solo viene de la derecha, sino también de la izquierda radical, que argumenta que este enfoque puede crear grupos opresores, aunque estos grupos no critiquen a países como Cuba, Venezuela o China.

Filósofos como Michel Clouscard argumentaron que el mayo del 68, lejos de ser anticapitalista, fue en realidad un catalizador del neocapitalismo liberal. Según esta visión, la «liberación» cultural y sexual promovida por los estudiantes fue instrumentalizada por el sistema para crear una sociedad de consumo basada en el individualismo y el hedonismo. Esto reemplazó la disciplina social tradicional con una nueva forma de control social a través del mercado.

Bernard-Henri Lévy, fundador de la «Nueva Filosofía» en los años 80 y 90, hizo una crítica excelente en defensa de los valores universales. Su frase «todo el mundo es conservador» marcó un enfoque distinto de la política. Según Lévy, cada persona quiere conservar lo que tiene, incluido «su puesto de trabajo». Ejemplificó esta idea en los líderes sindicales, al decir: «Todos ellos quieren conservar su puesto». Por su parte, Glucksmann dedicó gran parte de su obra a reflexionar sobre las políticas totalitarias para dejar claro el error del mayo del 68.

En resumen, el mayo del 68 no logró derrocar el sistema, pero dejó una huella profunda en la historia y la cultura. Sus consecuencias siguen siendo relevantes y han contribuido a transformar la sociedad, alejándola de algunos pilares tradicionales fundamentales como la familia y en la educación.

A pesar de haber ocurrido hace más de medio siglo, sigue siendo un suceso que resuena en la actualidad con las reformas que hoy experimentamos en el mundo familiar, social y universitario.

Juan Pisuega