La abadía de Cluny, fundada en el año 910 d. C. por el duque de Aquitania, Guillermo el Piadoso, alcanzó un enorme prestigio en los siglos X, XI y XII. Se convirtió en el centro de una vasta orden monástica que tuvo gran influencia religiosa, política y cultural en Europa. Sus monasterios eran verdaderos centros de poder y riqueza. Nobles, caballeros y vasallos los consideraban el mejor intercesor ante Dios y admiraban la dedicación de los monjes a la oración y a las complejas ceremonias litúrgicas.

Sin embargo, tanto poder y opulencia quebrantaban la antigua máxima del fundador: Ora et labora. Los monjes debían vivir con sobriedad y humildad. A pesar de ello, recibían importantes donaciones para aliviar las culpas de los pecados de sus benefactores mediante sus rezos. Los ideales de la vida monástica benedictina fueron, años después, apenas reconocibles en monasterios donde imperaba el lujo.

En 1089, el monje Roberto, junto con varios seguidores, decidió retirarse a los humedales de Citeaux, en Borgoña, para poner en práctica los ideales de la regla benedictina. La fama de humildad y santidad de esta pequeña comunidad atrajo a hombres que buscaban una empresa auténticamente espiritual. Entre los primeros en unirse estuvo el inglés Esteban Harding, quien resumió el ideario de estos monjes reformadores en una obra maestra de la prosa latina: La Carta de Caridad. Este documento reflejaba fielmente su propósito: prohibía el lujo en el vestido, la vivienda y la comida, y establecía que sus únicas labores serían la alabanza a Dios, la lectura de las Sagradas Escrituras y el trabajo físico. En 1119, el papa Calixto II confirmó la Carta de Caridad, legalizando así la nueva orden, que, por su primera fundación, sería conocida como cisterciense.

En 1112 se unió a la comunidad un monje llamado Bernardo, acompañado por treinta jóvenes nobles de Borgoña. Dotado de una gran formación intelectual, un enorme carisma personal y un notable poder de convicción, logró atraer a buena parte de la juventud. A partir de ese momento, las fundaciones de nuevos monasterios se sucedieron rápidamente. Surgieron cuatro abadías conocidas como las “hijas de Citeaux”, que pronto se expandieron por toda Europa. La última, fundada por Bernardo, es conocida en español como Claraval.

Los monjes blancos, así llamados por su hábito, fundaban sus monasterios en bosques, valles y lugares apartados, según lo prescrito por el capítulo de la orden. Buscaban emplazamientos cerca de ríos, donde hubiera agua, árboles para talar y praderas para el cultivo. En 1133 ya existían 69 fundaciones cistercienses; a finales del siglo XIII, la orden contaba con 742 cenobios masculinos y unos 700 femeninos.

La abadía fundada por Bernardo se convirtió en un centro de espiritualidad con un ideario estricto de vida monástica, basado en la oración, la contemplación y la obediencia.

Bernardo fue un gran teólogo y prolífico escritor. Sus biógrafos afirman que obras como los Sermones sobre el Cantar de los Cantares y la Apología a un abad están escritas con rigor y sensibilidad, explorando temas como el amor divino, la piedad y la ética. Su espiritualidad, centrada en el amor divino y la contemplación, influyó en la mística cisterciense y en otras órdenes monásticas. Fue también un ferviente defensor de la Virgen María y contribuyó a la difusión de la devoción mariana. Participó activamente en la política de su época, aconsejando a papas y reyes; su influencia fue notable en la Segunda Cruzada y en la Reforma Papal.

La primera abadía cisterciense en la Península Ibérica fue la de Santes Creus, fundada en 1150. Desde allí, la orden se expandió rápidamente. Sus monasterios se convirtieron en centros de actividad económica, cultural y artesanal. Impulsaron la agricultura, la ganadería y contribuyeron al desarrollo de las artes y la difusión del conocimiento. Algunos monasterios incluso participaron en la Reconquista, sirviendo como centros de apoyo en las zonas fronterizas.

Los cistercienses en España han dejado y aún mantienen un importante legado cultural en edificios, bibliotecas y obras de arte. Sus fundaciones guardaban una estrecha relación con la casa matriz, adhiriéndose a las mismas normas y bajo la estricta vigilancia del capítulo general.

La construcción de los monasterios cistercienses coincidió con un periodo arquitectónico en el que el románico y el gótico se solapaban, lo que ha generado un interesante debate aún no resuelto. La mayoría de los historiadores del arte sostiene que los cistercienses fueron los creadores de un estilo de transición entre ambos periodos, considerando que los monjes blancos formaban una escuela de canteros cuyas experiencias, difundidas por sus fundaciones, permitieron la expansión de elementos protogóticos. Por otro lado, arquitectos e historiadores medievalistas argumentan que no existe un estilo cisterciense propio, sino únicamente una estética; unas ideas difíciles de precisar.

La regla general de la orden proponía un tipo de arquitectura homogéneo, sobrio y armonioso. Los monjes no se encargaban directamente de la construcción, sino que participaban como mano de obra. La estructura era levantada por canteros; sin embargo, los monjes supervisaban la obra (vigilandum) para asegurar que no se desviara de las disposiciones del capítulo general.

Los monasterios cistercienses siguen un plan muy definido y funcional, donde cada dependencia tiene un propósito claro y se ajusta a las necesidades de la comunidad. El claustro es el núcleo central, alrededor del cual se distribuyen las distintas dependencias monásticas, como la iglesia, la sala capitular y el refectorio.

Los edificios cistercienses se caracterizan por la planta de cruz latina, frecuente en las iglesias abaciales. Utilizan piedra de buena calidad cara vista. A diferencia de los ábsides semicirculares románicos, las cabeceras suelen ser planas o rectangulares. Los huecos están decorados con arcos apuntados, y la fábrica está cubierta con bóvedas de crucería. Prescinden de torres, sustituyéndolas por sobrias espadañas.

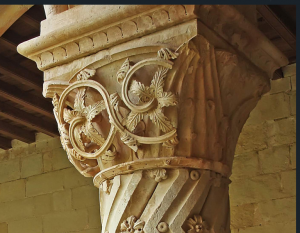

Las paredes interiores del templo están encaladas en blanco y, gracias a la disposición estratégica de los vanos, la luz es monocroma y uniforme. Se busca crear espacios diáfanos y limpios que inviten a la meditación y a la oración sin distracciones. La ornamentación es mínima: aparecen únicamente motivos vegetales o geométricos.

La reforma del Císter no solo buscaba la estricta observancia de la regla benedictina, sino también la adhesión a la teoría disciplinar de la Iglesia tradicional y la negación del arte figurativo. San Bernardo, en su Apología a Guillermo, resume su teoría sobre la iconografía románica:

“No sé de qué puede servir la cantidad de monstruos ridículos y disformes en los monasterios. Seres deformes que encontramos en las paredes de los templos y monstruos en los claustros ante los ojos de los monjes, que deben dedicarse a la lectura y no a contemplar la diversidad de los animales”.

Enfatizaba, además:

“Los libros y no los mármoles son los que sirven de lectura”.

Bernardo sostenía que las imágenes podían ser útiles en las parroquias, pues ilustraban a quienes no sabían leer; pero los monjes no debían contemplarlas porque eran engañosas. Solo el verbo es divino, y lo escrito es inmutable.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR

- Lekai, Louis Julius. Los cistercienses: Ideales y realidad. Rialp, 1977.

- Los cistercienses. Historia y arte. Monasterio de Huerta.

- Valle Pérez, José Carlos. La introducción del Císter en España y Portugal. La Olmeda, 1991.

- Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel. La expansión de las órdenes monásticas en España durante la Edad Media. Santa María de Aguilar, 1998.

- Portela Silva, Ermelindo. La economía cisterciense en los reinos de Castilla y León durante los siglos XII y XIII. Universidad de Valladolid, 1987.

- Yáñez Neira, Damián. Contribuciones sobre los monasterios cistercienses de la Península Ibérica. Madrid, 1989.

- Alonso Álvarez, Raquel. Investigaciones sobre los promotores de la Orden del Císter en los reinos de Castilla y León.