LOS CISTERCIENSES:

Su reforma, sus templos y su arte

La Abadía de Cluny, fundada en el año 910 d.C. por el duque de Aquitania Guillermo el Piadoso, alcanzó un enorme prestigio en la sociedad de los siglos X, XI y XII. Se convirtió en el centro de una vasta orden monástica que ejerció una gran influencia religiosa, política y cultural en Europa. Sus monasterios eran verdaderos centros de poder y riqueza. Nobles, caballeros y vasallos los veían como el mejor intercesor ante Dios. Les fascinaba la dedicación de los monjes a la oración y a las complejas ceremonias litúrgicas. Sin embargo, tanto poder y opulencia quebrantaban la máxima del fundador: «Ora et labora». Los monjes debían solo trabajar y rezar para vivir en sus monasterios con sobriedad y humildad. A pesar de esto, recibían importantes donaciones para aliviar las culpas de los pecados de sus benefactores mediante sus rezos. Los ideales de la vida monástica benedictina en unos años apenas eran reconocibles en unos monasterios donde el lujo imperaba.

En 1089, el monje Roberto, junto con varios seguidores, decidió retirarse a los humedales de Citeaux, en Borgoña, para poner en práctica los ideales de la regla benedictina. La fama de humildad y santidad de esta pequeña comunidad atrajo a hombres que buscaban una empresa auténticamente espiritual. Entre los primeros en unirse estaba el inglés Esteban Harding, quien se encargaría de resumir el ideario de estos monjes reformadores en una obra maestra de la prosa latina: «La carta de caridad». Este documento reflejaba fielmente su propósito: prohibía el lujo en el vestido, la vivienda o la comida, y establecía que sus únicas labores serían la alabanza a Dios, la lectura de las Sagradas Escrituras y el trabajo físico. En 1119, el papa Calixto II confirmó la Carta de la Caridad, legalizando así la nueva orden, que, por su primera fundación, sería conocida como cisterciense.

En 1112, se unió un monje llamado Bernardo, acompañado por 30 jóvenes nobles de Borgoña. Dotado de una gran formación intelectual, un enorme carisma personal y un gran poder de convicción, logró atraer a una gran parte de la juventud. A partir de ese momento, las fundaciones de nuevos monasterios se sucedieron rápidamente. Pronto surgieron cuatro abadías conocidas como las hijas de Citeaux: La Ferté en 1113, Pontigny en 1114, Marimond y la abadía de Clairvaux en 1115. Estas cuatro abadías se expandieron por toda Europa. La última fundada por Bernardo es conocida en español como Claraval.

Los monjes blancos, como se les llamaba por su hábito, establecieron sus monasterios, según el capítulo de la orden, en bosques, valles y lugares apartados. Buscaban sitios donde hubiera una corriente de agua, árboles para talar y praderas para el cultivo. En 1133 ya existían 69 fundaciones cistercienses. A finales del siglo XIII, la orden contaba con 742 cenobios masculinos y unos 700 femeninos.

La abadía fundada por Bernardo se convirtió en un centro de espiritualidad con un ideario estricto de vida monástica, que enfatizaba la oración, la contemplación y la obediencia. Bernardo fue un gran teólogo y un prolífico escritor. Sus biógrafos afirman que sus obras, como los «Sermones sobre el Cantar de los Cantares» y «Apología a un abad», están escritas con rigor y sensibilidad, explorando temas como el amor divino, la piedad y la ética. Su espiritualidad, basada en el amor divino y la contemplación, influyó en la mística cisterciense y en otras órdenes monásticas. Bernardo fue un ferviente defensor de la Virgen María y contribuyó a la difusión de la devoción mariana. Participó activamente en la política de su época, aconsejando a papas y reyes. Su influencia fue notable en la Segunda Cruzada y en la reforma papal.

La primera abadía cisterciense en la península ibérica fue la de Santes Creus, fundada en 1150. Desde allí, la orden se expandió rápidamente. Sus monasterios se convirtieron en centros de actividad económica, cultural y artesanal. Impulsaron la agricultura, la ganadería y contribuyeron al desarrollo de las artes y a la difusión del conocimiento. Algunos monasterios incluso participaron en la Reconquista, sirviendo como centros de apoyo en las zonas fronterizas.

Los cistercienses en España han dejado y mantienen un importante legado cultural en edificios, bibliotecas y obras de arte. Sus fundaciones mantuvieron una estrecha relación con la casa matriz, adhiriéndose a las mismas normas y bajo la estricta vigilancia del capítulo general.

La construcción de los monasterios cistercienses coincidió con un periodo arquitectónico en el que el románico y el gótico se solapaban. Esta circunstancia ha generado un interesante debate no concluido. La mayoría de los historiadores del arte sostienen que los cistercienses fueron los creadores de un estilo de transición entre ambos periodos, considerando que los monjes blancos formaban una escuela de canteros cuyas experiencias, difundidas por sus fundaciones, permitieron la expansión de elementos pro-góticos. Por otro lado, arquitectos, historiadores y académicos del medievo argumentan que no existe un estilo cisterciense propio, sino solo una estética, aunque estas ideas resultan difíciles de comprender.

Los monasterios cistercienses siguen un plan muy definido y funcional, donde cada dependencia tiene un propósito claro y se ajusta a las necesidades de la comunidad. El claustro es el núcleo central, alrededor del cual se distribuyen las distintas dependencias monásticas como la iglesia, la sala capitular, el refectorio, etc.

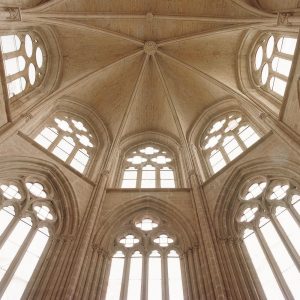

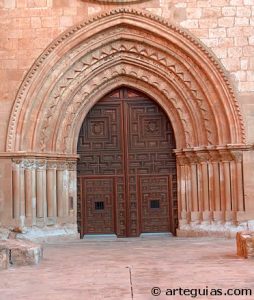

La regla general de la orden proponía un tipo de arquitectura homogénea, sobria y armoniosa. Se caracterizan por la planta de cruz latina frecuente en las iglesias abaciales. Utilizan la piedra cara vista de buena calidad. A diferencia de los ábsides semicirculares románicos, las cabeceras suelen ser planas o rectangulares. Sus huecos están decorados con arcos apuntados de medio punto y la fábrica está cubierta con bóvedas de crucería. Prescinden de las torres y levantan sobrias espadañas. Las paredes interiores del templo están lucidas en blanco y, por la disposición estratégica de vanos, la luz del templo es monocroma y blanca. Buscan crear espacios diáfanos, limpios que inviten a la meditación y a la oración sin distracciones. Hay una ausencia de ornamentación; solo aparecen elementos vegetales o geométricos.

Los expertos afirman que los monjes no se encargaban directamente de la construcción, sino que solo eran mano de obra. La estructura la levantaban los canteros. Si bien esto es cierto, también lo es que los monjes supervisaban la obra («vigilandum») para asegurar que no se desviara del capítulo general.

La reforma del Císter no solo buscaba la estricta observancia de la regla benedictina, sino también toda la teoría disciplinar de la iglesia tradicional y la absoluta negación del arte figurativo. San Bernardo, en su apología a Guillermo, resume su teoría sobre la iconografía románica: «No sé de qué puede servir la cantidad de monstruos ridículos y disformes de los monasterios. Unos seres deformes que encontramos en las paredes de los templos y unos monstruos en los claustros a los ojos de los monjes, que deben dedicarse a la lectura y no a mirar la diversidad de los animales”. Enfatizaba: «Los libros y no los mármoles son los que sirven de lectura». Bernardo sostenía que las imágenes podían ser útiles en las parroquias, pues ilustraban a quienes no sabían leer, pero los monjes no debían mirarlas porque eran engañosas. Solo el verbo es divino; y lo que está escrito es inmutable.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN

1-Lekai, Louis Julius. Los cistercienses: Ideales y realidad. Rialp, 1977.

2. «Los cistercienses. «Historia y arte». Monasterio de Huerta

3- VV. AA. Monacato y monasterios cistercienses en la península ibérica. Valle Pérez, José Carlos. La introducción del cister en España y Portugal. La Olmeda, 1991. Una obra fundamental para entender los inicios de la Orden en la península.

4-Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel. Estudio sobre la expansión de las órdenes monásticas en España durante la Edad Media, con especial atención al Císter. 5-

5. Portela Silva, Ermelindo. La economía cisterciense en los reinos de Castilla y León durante los siglos XII y XIII.

6Yáñez Neira, Damián. Contribuciones sobre el sistema correccional en los monasterios cistercienses de la Península Ibérica y

7. Alonso Álvarez, Raquel. Investigaciones sobre los promotores de la Orden del Císter en los reinos de Castilla y León.