El origen de la colegiata de San Pedro de Cervatos se remonta al siglo IX. En esta localidad se fundó un monasterio benedictino que experimentó un notable crecimiento, convirtiéndose en un centro religioso y cultural de cierta relevancia. En el año 850, según los documentalistas, el rey Ramiro I envió una carta al abad del monasterio.

Entre los manuscritos más antiguos de la zona figura el Fuero de Cervatos, concedido en el año 999 por el conde de Castilla Sancho García y su esposa Urraca. Este documento es el primero en mencionar la comarca de Campoo, en sustitución de la denominación “las Asturias de Santillana”.

Una inscripción en un sillar de la puerta de entrada al templo indica que la estructura actual fue construida en 1129 y consagrada en 1199.

Fernando I, rey de Castilla y León, organizó una sociedad basada en condados, señoríos y monasterios. La influencia monástica durante los siglos XI y XII impulsó la expansión del arte románico. Algunos templos, como San Pedro de Cervatos, alcanzaron una relevancia especial.

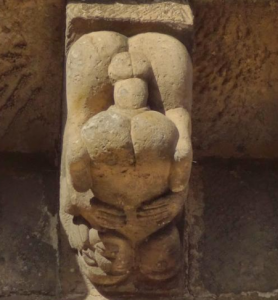

A la armónica belleza del edificio se suma la decoración exterior de la iglesia, con una chambrana ajedrezada, treinta y cinco canecillos y varios capiteles que muestran escenas singulares. En los valles del sur de Cantabria existen otras iglesias con capiteles de temática sexual, como Santa María de Villanueva de la Nía, San Martín de Sobrepeñas o San Martín de Elines. Sin embargo, la colegiata de Cervatos constituye el referente principal de este tipo de representaciones.

La presencia de estas imágenes talladas en lugares sagrados ha suscitado controversias a lo largo de los siglos. Han sido censuradas, ignoradas e incluso ocultadas; sin embargo, constituyen un testimonio histórico y cultural invaluable. Son, en definitiva, una ventana a la sociedad de la época, que permite intentar comprender la mentalidad, las creencias y las costumbres de entonces.

La interpretación de estas imágenes ha generado debates aún no resueltos entre ensayistas, cátedras universitarias e incluso academias de arte. No existe consenso sobre su propósito original. La visión tradicional las considera una advertencia contra el pecado de la fornicación y el adulterio, pero dicha explicación resulta excesivamente simplista.

Algunos artículos en revistas especializadas sugieren que estos capiteles fueron esculpidos de manera análoga a los de carácter bestiario, agrícola o bíblico. Argumentan que “los capiteles y canecillos son elementos arquitectónicos estructurales del templo y, por tanto, reflejan la dualidad entre lo sagrado y lo profano”. Según esta postura, las imágenes representarían hábitos sociales y escenas de la vida cotidiana. Aunque esta teoría ha ganado aceptación recientemente, al sostener que la sociedad del siglo XII poseía una moral rural diferente a la actual, resulta poco convincente, ya que, incluso bajo una moral distinta, las escenas no se corresponden con actividades cotidianas.

Otra hipótesis plantea que estas imágenes se utilizaron como crítica a la Iglesia, la nobleza u otros sectores sociales, ya que su ubicación en lo alto de los templos las hacía prácticamente invisibles para los fieles. Se especula que estuvieran dirigidas a un público más selecto, como clérigos o miembros de la élite, quienes podrían haber comprendido mejor su simbolismo. Sin embargo, la altura de las esculturas dificultaba la visión tanto para unos como para otros.

Algunos autores sostienen que los capiteles fueron tallados con la intención de estimular la fecundidad y las relaciones sexuales, una hipótesis que resulta menos cuestionable.

Pero, ¿por qué incluir este tipo de escenas en un espacio sagrado? Se ha sugerido que ciertas herejías, como el arrianismo, el catarismo, el gnosticismo o el maniqueísmo, pervivían en determinadas comunidades. Para sus seguidores, era necesario liberarse de lo corpóreo y alcanzar la luz divina mediante el conocimiento esotérico. En este contexto, la escultura románica habría funcionado como una respuesta a tales doctrinas. No obstante, esta teoría pierde fuerza si se considera que en el siglo XII la reforma cluniacense ya se había implantado en Hispania, fortaleciendo la disciplina monástica.

En última instancia, los símbolos del románico apelan al interior de cada ser humano. Aunque el motivo exacto de estas representaciones siga siendo un enigma, corresponde a cada persona formular sus propias conclusiones.

La colegiata de San Pedro de Cervatos constituye un valioso testimonio artístico que atrae a numerosos visitantes. No tanto por la armonía y el equilibrio de su arquitectura, sino por las sorprendentes imágenes que adornan sus canecillos y capiteles. En ellos se representan escenas de coito, hombres con falos erectos, felaciones, autofelaciones, penetraciones anales y vaginales, así como episodios de bestialismo. También aparecen mujeres exhibicionistas mostrando la vulva, además de escenas bíblicas, figuras de músicos, animales y elementos propios del bestiario medieval.

Se ha afirmado que San Pedro de Cervatos constituye una expresión de arte particular; sin embargo, este aspecto es solo una faceta más de su riqueza simbólica, cuya intención última permanece desconocida. La ausencia de documentación y la variedad de interpretaciones propuestas por historiadores y especialistas hacen que su explicación resulte compleja.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR

- García Guinea, Miguel Ángel (2021). Enciclopedia del románico en Cantabria. Fundación Santa María la Real.

- Español Bertrán, Francesca (1987). “Señor de los animales en el románico español”. Actas del V Congreso Español de Historia del Arte.

- Universidad de Cantabria. Imágenes de San Pedro de Cervatos. Publicaciones El Portal del Investiga