El monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, ubicado al oeste de la localidad, es uno de los conjuntos monásticos tardo-románicos más destacados de la península y un símbolo de la recuperación del patrimonio histórico-artístico de España.

La leyenda sobre el origen del monasterio se remonta al siglo IX. El caballero Alpidio, mientras cazaba, se encontró las ruinas de dos ermitas. Una de ellas, la dedicada a Santa María, contenía un arcón con una cruz, y la otra, bajo la advocación de San Pedro y San Pablo, contenía reliquias de los santos. Alpidio comunicó su hallazgo a su sobrino, el monje Opila, quien, en agradecimiento, erigió un edificio religioso en honor a San Pedro y San Pablo. Alrededor de este lugar, los colonos montañeses fueron construyendo sus casas hasta formar un núcleo de población.

Un documento apócrifo del año 822 menciona la existencia de un monasterio en la zona, pero no hay datos documentales fiables hasta el año 1020. En esa fecha, se atestigua la existencia de un monasterio benedictino dual, aunque se cree que, en realidad, era un cenobio eremítico.

En el año 1169, el rey Alfonso VIII donó los terrenos circundantes del lugar a la orden francesa de San Norberto: los premonstratenses. Una orden, conocida por sus rigurosos preceptos y una vida dedicada a la evangelización, había llegado a la península poco después de su fundación en Prémontré, Francia, en el año 1120. El rey incluyó la concesión de privilegios y diezmos, y el monasterio pudo ser reconstruido y ampliado en el siglo XII, asegurando su prosperidad. A diferencia de los benedictinos, los premonstratenses combinaban la vida monástica con la pastoral, lo que explica la notable influencia social del monasterio en toda la Montaña Palentina.

La historia del monasterio no estuvo exenta de desafíos. En el siglo XIV, tuvo lugar una curiosa sublevación de los monjes contra el abad por motivos económicos, que duró varios meses y culminó con la elección de un nuevo abad. Por esa misma época, la Peste Negra diezmó la población de monjes. El monasterio sufrió las consecuencias de la guerra dinástica entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara, ya que el castillo de Aguilar estaba bajo el control de Tello, el hermano de Enrique Trastámara. Los premonstratenses resurgieron con vigor en los siglos XVII y XVIII, construyendo nuevas dependencias y revitalizando el monasterio.

La Guerra de la Independencia aceleró su decadencia y la desamortización de Mendizábal de 1836 representó el golpe definitivo. En 1871, el monasterio de Aguilar estaba abandonado y en ruinas. Sus capiteles, amenazados por el pillaje y las inclemencias del tiempo, fueron trasladados al Museo Arqueológico Nacional de Madrid por el arqueólogo Juan de Madrazo, donde aún hoy se exponen como piezas destacadas.

En 1955, la Dirección General de Bellas Artes inició una primera fase de restauración, que se extendió hasta 1965. Durante esta etapa, se repararon las cubiertas de la iglesia, parte del claustro y la sala capitular, que se encontraba semihundida.

La verdadera revitalización comenzó en 1978 con una segunda etapa de desescombro y restauración, impulsada por el arquitecto José María Pérez González (Peridis) y la Asociación de Amigos del Monasterio de Aguilar. Con un enfoque didáctico y arqueológico, se reconstruyó y rehabilitó gran parte del monasterio. Los trabajos incluyeron la reparación de la estructura y las cubiertas y la limpieza de las fachadas. Gracias a estos esfuerzos, el monasterio ha recuperado su antiguo esplendor. Un símbolo del patrimonio histórico español.

El monasterio de Santa María la Real es un notable ejemplo del tardo-románico. Su organización se centra en el claustro, corazón de la vida monástica y punto de distribución de las principales dependencias.

La iglesia, centro litúrgico del monasterio, fue construida a mediados del siglo XII. Se levantó en el sector septentrional del conjunto, con un estilo románico de transición al que se le añadieron elementos góticos en el siglo XIII.

La iglesia del Monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campoo ha sido testigo de la evolución histórica del cenobio, desde su fundación y esplendor románico hasta su declive y transformación en un centro de estudios sobre arte y cultura. Se caracteriza por su arquitectura románica, con elementos como la portada monumental y los capiteles ricamente decorados. La fachada sur tiene una puerta abocinada con tres arquivoltas semicirculares, sostenidas por columnas pareadas con motivos vegetales en los capiteles. Sobre la puerta, hay un ventanal alargado de medio punto que ilumina la parte correspondiente al coro ya desaparecido. Desde este muro se levanta una gran espadaña de dos cuerpos. El primer cuerpo tiene cuatro vanos de arcos apuntados. En el segundo tramo hay un vano del mismo aspecto y el elemento termina en un paño triangular con un pináculo. Su estilo elegante y expresivo contrasta con la sobriedad del Císter, pero se ha convertido en un auténtico sello del monasterio y de la Fundación Santa María la Real.

La cabecera se configura con un ábside poligonal, reforzado por contrafuertes y con dos ventanas alargadas de aspecto gótico. De los dos ábsides laterales originales, solo el de la Epístola se conserva, aunque está oculto, ya que el del Evangelio fue derribado en el siglo XVII para construir la Capilla del Cristo.

La entrada principal del templo en el muro oeste comunica con el claustro. Es un magnífico ejemplo de la escultura tardo-románica. Se compone de tres arquivoltas abocinadas que descansan sobre parejas de columnas acodilladas. La arquivolta interior presenta tacón de jaqué, en forma de pequeños cubos. Las arquivoltas exteriores están adornadas con molduras cilíndricas entrelazadas. Los cuatro capiteles, dos a cada lado, representan escenas de lucha de leones, animales fantásticos, figuras del bestiario y motivos vegetales. Todos están muy bien tallados con notable habilidad escultórica. La puerta cumplía una función catequética, introduciendo al fiel en el espacio sagrado a través de un mensaje visual sobre la lucha contra el pecado y la promesa de salvación.

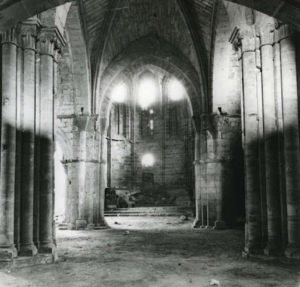

En el interior se comprueba que la iglesia tiene una planta basilical de tres naves y cuatro tramos, separadas por arcos apuntados que descansan sobre potentes columnas. Son naves altas que aportan elegancia, verticalidad y luz al espacio. Las tres naves desembocan en un triple ábside, aunque hoy solo se conservan dos: el central, poligonal, y el meridional con bóveda de aristas. El lateral norte fue demolido para erigir la Capilla del Cristo.

Los capiteles del interior son variados, con representaciones de motivos vegetales, animales fantásticos y mitológicos como grifos, centauros e, incluso, escenas bíblicas o de la vida cotidiana.

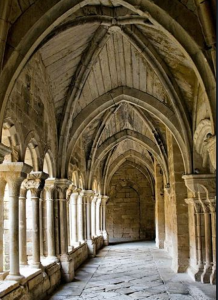

El claustro es el espacio más relevante del monasterio. Construido a finales del siglo XII y principios del XIII con buena piedra de sillería, se considera uno de los mejores ejemplos de claustros tardo-románicos. Su planta cuadrangular está formada por cuatro galerías que se abren a un jardín central a través de grupos de arcos de medio punto. Estos arcos descansan sobre columnas pareadas apoyadas en un zócalo y protegidas o amparadas por arcos mayores apuntados separados por sólidos contrafuertes que dan sensación de robustez a cada panda.

Los capiteles, que son el verdadero tesoro del claustro, son variados, con una clara función pedagógica y de gran calidad escultórica. Aunque muchos se han perdido o trasladado al Museo Arqueológico Nacional o han sido reemplazados por réplicas, aún se conservan algunos con temática vegetal, figuras del bestiario como arpías, grifos, dragones, imágenes zoomórficas como aves afrontadas, leones, cabras que se levantan sobre sus patas, luchas de animales. Hay imágenes del Nuevo Testamento: Matanza de los Inocentes, un capitel, que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional; La Resurrección de Lázaro Y capiteles de cristología: La Anunciación, la Visitación, el nacimiento, la crucifixión, el descendimiento. Hay un capitel con las tres Marías junto a un soldado y a Cristo en el sepulcro. En otro se ve la Ascensión de Jesucristo acompañado por un ángel. El claustro tiene decenas de capiteles historiados, cada uno con un mensaje simbólico.

Desde la panda oriental del claustro se accede a la Sala Capitular, que es una dependencia de planta rectangular y cubierta con bóveda de crucería cuyos nervios descansan en dos columnas centrales y en las adosadas de los muros. La puerta es un amplio vano flanqueado por dobles ventanales con capiteles finamente tallados, que representan escenas del Antiguo Testamento: el sacrificio de Isaac, la venta de José, guerreros en combate y lucha contra cuadrúpedos.

Este espacio era el lugar donde la comunidad se reunía para leer la Regla de San Agustín, confesar faltas, administrar justicia, tratar asuntos internos y elegir al abad. Simboliza la esencia de la vida comunitaria monástica.

El escritorio y la biblioteca son espacio destinado al estudio y la copia de manuscritos, lo que resalta la importancia que los premonstratenses daban a la difusión cultural y educativa.

El locutorio es una pequeña estancia donde se permitían las conversaciones, ya que el silencio era la norma en el claustro.

La hospedería era el lugar para recibir a huéspedes y peregrinos. Dada la vocación pastoral de los premonstratenses, era una dependencia fundamental.

El Monasterio de Santa María la Real es mucho más que un monumento románico: es un lugar donde la historia, el arte y la vida contemporánea se entrelazan. Su trayectoria, desde la ruina hasta su revitalización, lo convierte en un ejemplo de la preservación del legado cultural y en uno de los grandes referentes del románico en España.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN

- García Guinea, M. A. (1975). El románico de Palencia. Diputación Provincial de Palencia.

- Bleye, Valentín. (1992). Guía turística de Palencia y su provincia. Diputación Provincial de Palencia.

- Sainz Saiz, Javier. (1993). Comarcas del norte palentino. León: Lancia.

- Herbosa, Vicente. (1998). El románico en Palencia. León: Lancia.

- Ediciones de la Fundación Santa María la Real. (2003). Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo: