Corría el año 1813 cuando las tropas de Napoleón habían sufrido las derrotas de Los Arapiles, la de Vitoria y la de San Marcial en San Sebastián. La Guerra de la Independencia Española había terminado con la victoria de la coalición de británicos, portugueses y españoles. El ejército francés había causado un enorme destrozo en obras de arte, monasterios e iglesias, y había destrozado o medio hundido numerosos castillos, palacios y edificios civiles y solariegos.

A mediados del siglo XIX, en Valladolid, la comunicación entre las dos orillas del Pisuerga solo podía hacerse a través del Puente Mayor, que había sido construido en el siglo XII y reparado después de la guerra en la que se habían hundido dos arcos. Entre 1850 y 1860, el tránsito de mercancías por el puente se iba haciendo insostenible. La necesidad de un nuevo puente era evidente: era urgente construir una nueva conexión en la zona sur, lejos del Puente Mayor, que se estaba quedando muy alejado de los nuevos barrios que iban apareciendo en una ciudad en plena expansión industrial y urbana. Un nuevo puente no solo uniría las dos orillas, separadas por demasiados siglos, sino que también permitiría un acceso más rápido a mercados y centros de producción, fundamental en un Valladolid que se consolidaba como un importante centro harinero.

Cerca del convento del Prado, los vecinos intentaron mejorar la comunicación con una barca de ida y vuelta, pero el traslado de mercancías y de ciudadanos era muy lento e ineficiente. Se consideró montar una balsa de río con poleas tiradas por mulas, pero las crecidas del río la hacían poco segura.

En 1851, el Ayuntamiento solicitó a la reina Isabel II la construcción de un puente sobre el Pisuerga, que conectara el barrio de San Ildefonso con la orilla derecha. Los trámites se agilizaron gracias a don Mariano Miguel de Reinoso, una figura poco reconocida en su ciudad. Un profesor de matemáticas que se unió a la carrera militar durante el régimen constitucional y que regresó a la vida pública tras el fallecimiento de Fernando VII. Fue diputado en Cortes, senador en 1847 y, en 1851, ministro de Agricultura y Fomento. Como ministro, impulsó la mayoría de los proyectos ferroviarios y mejoró las escuelas de ingenieros. En 1852, se retiró a su Valladolid natal, donde pasó sus últimos días.

Con la Revolución Industrial, el hierro y el hormigón modificaron la construcción. Ambos eran materiales fuertes, fáciles de conseguir, manejables y relativamente baratos. El hierro fundido se utilizó por primera vez en un puente sobre el río Severn, en Inglaterra, en 1775. Sus primeras aplicaciones en puentes se extendieron por Inglaterra, Francia, Portugal y España. El hierro se convirtió en el material icónico de la arquitectura del siglo XIX.

El diseño de un viaducto colgante de hierro para el Pisuerga representaba una innovación tecnológica. Sería un puente ligero y resistente, con materiales menos pesados y mayor estabilidad. Una prueba del progreso y los avances de la ingeniería civil del siglo XIX.

Según María Antonia Virgili, el proyecto inicial, con un presupuesto de 614.517 reales, fue concedido a don José Salamanca. Sin embargo, el Ayuntamiento pronto se enfrentó a dificultades económicas.

En mayo de 1850, se solicitó a la reina Isabel II que el Estado costeara el puente, argumentando que sería «un punto de enlace de cuatro carreteras generales». La respuesta de la Reina llegó el 2 de junio, a través de una Real Orden: dado que el puente conectaría cuatro vías principales, Madrid, Burgos, Calatayud y Zamora, se financiaría con los fondos de Obras Públicas. Su ubicación debía quedar fuera del Campo de Marte, y el Ayuntamiento debería presentar al ministerio un pliego con las condiciones oficiales, presupuestos, formalización y plazos de la obra para su revisión.

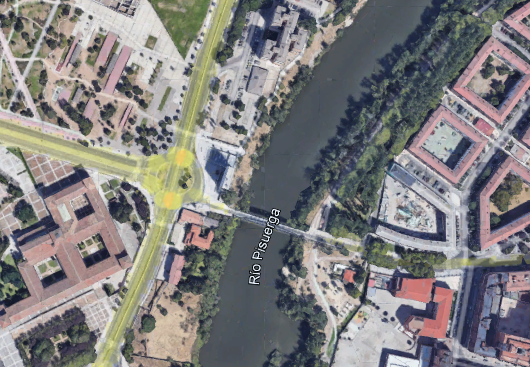

El lugar elegido en la orilla derecha fue cerca del convento del Prado, y en la izquierda, una zona alejada del Campo de Marte, pero próxima al barrio de San Ildefonso.

El puente debía salvar unos 40 metros de río, alcanzando unos 80 metros de largo con sus anclajes y pilastras. Su construcción, con la nueva tecnología del hierro, fue encargada a los ingenieros Carlos Campuzano y Antonio Borregón. Sin embargo, las obras se paralizaron en 1855 por falta de fondos y el proyecto fue abandonado.

Un nuevo proyecto se puso en marcha en 1860, dirigido por el ingeniero Lucio del Valle. La empresa inglesa J. Henderson Porter lo fabricó en sus talleres de Birmingham y fue transportado desde Liverpool a Bilbao, y de ahí a Valladolid.

Para su montaje, la estructura principal se montó en la orilla derecha utilizando tres caballetes provisionales de madera por los que se deslizó hasta encajar en la otra orilla.

El puente se diseñó con tres elementos clave: un arco superior para soportar la compresión, un tirante inferior o tablero para contrarrestar la tracción Y montantes perpendiculares y diagonales que unían ambos, aportando rigidez y estabilidad.

El resultado fue un puente de hierro forjado de 69 metros de largo y 7 de ancho, con plataformas de entrada y salida de hierro fundido. En la parte superior, sus arcos eran amplios y se unían al tablero en sus extremos.

Antes de su puesta en marcha, se realizaron rigurosas pruebas de resistencia y tensión. Finalmente, fue inaugurado en 1865, con un coste de 991.000 reales.

Desde su inauguración, se le conoció como Puente Colgante o «de hierro», aunque, como bien señaló Máximo Regidor, su nombre más acertado habría sido «Puente del Prado».

Para el profesor Martín González, «la tecnología del puente de hierro rima y acompaña al paisaje fluvial».

El primer puente de hierro que se levantó en España fue el de Isabel II en Sevilla en 1845, y el segundo fue el llamado Puente Colgante de Valladolid.

Durante años, circuló la leyenda de que el piloto santanderino Juan Ignacio Pombo, famoso por su vuelo a México sobre el Atlántico, había realizado una acrobacia pasando por debajo del Puente Colgante. Sin embargo, fue el piloto vallisoletano José María Gómez del Barco quien logró esa hazaña en 1926.

Una placa a la entrada del puente, presente durante años, advertía que en los desfiles militares estaba prohibido atravesarlo marcando el paso, porque la resonancia podía dañar la estructura metálica y comprometer su estabilidad.

El Puente Colgante es, sin duda, uno de los más emblemáticos de la ciudad. Su estructura metálica es un magnífico ejemplo de la arquitectura industrial del siglo XIX.

Desde su altura, el Pisuerga se muestra caudaloso, con aguas verdosas y profundas que antaño albergaban gran cantidad de barbos, carpas y bogas. Sus márgenes eran hogar de garzas, ánades reales y cormoranes, formando un ecosistema vital para la biodiversidad.

Hoy en día, el puente tiene principalmente una función peatonal, permitiéndose el tráfico rodado solo desde la orilla derecha hacia el Paseo de Zorrilla. Es un atractivo histórico y visual, especialmente al atardecer, cuando las aguas del río reflejan la luz del sol.

El Puente Colgante es más que una infraestructura; se ha convertido en un símbolo de la historia de Valladolid. Su entorno se ha embellecido con jardines y paseos junto al río.

Entre 1950 y 1960, siendo muy jóvenes, atravesar el Puente Colgante, con el convento del Prado convertido en hospital psiquiátrico durante una de esas mañanas o noches de espesas nieblas invernales que cubren Valladolid, con el murmullo del río y el resonar de los zapatos sobre el hierro, provocaba un escalofrío en la espalda. La boca se secaba, el corazón latía con fuerza y rapidez, y la mirada buscaba lo inexistente… hasta que lo cruzabas corriendo.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN SE PUEDE CONSULTAR A:

- Martín González, J. J. Catálogo de monumentos: monumentos civiles de la ciudad de Valladolid.

- Virgili Blanquet, María Antonia. Desarrollo urbanístico y arquitectónico de Valladolid.

- Fraile Cuéllar, José María (2005). «El puente colgante». Homenaje al Pisuerga y sus puentes. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid.