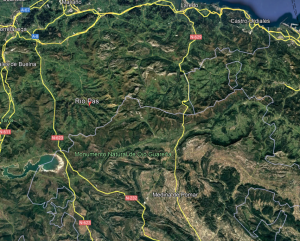

Los pasiegos son una comunidad con una identidad cultural única y un notable legado histórico, basado en una forma de vida en torno a la ganadería, la trashumancia y una fuerte cohesión comunitaria. Están establecidos en los Valles Pasiegos, que abarcan los municipios de Vega de Pas, San Pedro del Romeral y San Roque de Riomiera, una zona montañosa del norte de España de una impresionante belleza natural. Su límite norte es la costa de Santander, conecta por el este con el valle del Asón, por el oeste con el del Besaya y por el sur con las Merindades de Castilla y la comarca de Campoo.

En íntima conexión con las tierras burgalesas de Las Machorras están las cabeceras de los ríos Pas, Pisueña y Miera, que riegan los Valles Pasiegos y los municipios de Carriedo, Toranzo y Cayón. Un espacio sin delimitación administrativa, pero que alberga una entidad con rasgos sociales, parentales y culturales comunes.

El río Pas, que nace en el área de Pandillo, al sureste de Vega de Pas, se forma por una suma de regatos y manantiales que se unen a un arroyo que desciende por la ladera del Castro Valnera desde el «Chorrón de Agualto». El río fluye en dirección norte, atravesando valles y sorteando colinas. A medida que avanza, ensancha su cauce por el agua que recibe de sus afluentes. Su recorrido concluye en la ría de Mogro, donde desemboca en el Cantábrico. En su tramo final, forma el Parque Natural de las Dunas de Liencres, un refugio para numerosas aves migratorias.

En los Valles Pasiegos, la historia, la cultura y la naturaleza se entrelazan para ofrecernos un paisaje de belleza singular. Hay bosques de robles y de hayas, y por sus tierras aparecen sauces, tilos, olmos, fresnos y tejos. El clima atlántico ha contribuido a que se formen buenos pastizales para la ganadería tradicional y donde la flora y fauna se reproducen y expanden.

De la palabra “Pas” hay registros escritos desde el siglo IX donde se le menciona en la donación del Monasterio de San Pedro y San Pablo de Asia, en Soba, al Monasterio de Santa María del Puerto de Santoña.

La primera mención escrita de «Pas» es del siglo IX, pero el origen de la palabra «pasiego» es incierto y objeto de diversas teorías. Una sugiere que deriva del vocablo latino passus, que se referiría a las calzadas romanas. Otra teoría, más legendaria, afirma que proviene del latín pax, aludiendo a la paz entre cántabros y romanos, lo cual resulta dudoso. Algunos autores sostienen que procede de passagio, un impuesto que se pagaba en Castilla en la Edad Media por el uso de pastizales, pero no existe una datación exacta de la primera aparición de la palabra “pasiego”.

Lasaga Larreta, historiador, escritor y etnólogo nacido en Viérnoles en 1836, señala haber leído en La historia eclesiástica de la España sagrada (1747), del padre Enrique Flórez, que al río Pas en el siglo X se le conocía como «Gurueva». Este nombre se conserva en el barrio de La Gurueba, en Vega de Pas. Menéndez Pelayo también lo confirma en La historia de los heterodoxos españoles, aunque sostiene que la palabra “pasiego” es prerromana y significa “pastizal de montaña”.

No se conoce con exactitud el origen de los pasiegos. Se han escrito y debatido diversas teorías: algunos arqueólogos sostienen que provienen de etnias celtas o de pueblos prerromanos, como los cántabros; otros los consideran descendientes de los hispano-godos.

Durante la invasión musulmana del 711, la franja norte sirvió de refugio a los habitantes de la meseta septentrional y de los valles altos del Ebro. Los pobladores de la franja costera se trasladaron hacia Cangas de Onís, considerado un lugar más seguro bajo la protección del naciente reino asturiano de Alfonso I. Cuando tuvo lugar la revuelta bereber de 740 y el desalojo de estos pueblos, los emigrantes que habían huido del acoso árabe y se habían establecido en la franja costera pensaron que era el momento de regresar a los valles interiores de los montes cántabros, que habían quedado vacíos.

A finales del siglo VIII y principios del IX comenzó la emigración de los norteños en busca de caza, tierras de cultivo y pastizales. Se cree que grupos de hispano-godos de la franja cantábrica se asentaron en los valles de los ríos Pas, Pisueña y Miera alrededor de pequeños cenobios. Algunos autores incluso sugieren, aunque de manera poco probable debido al clima, que bereberes establecidos en la meseta septentrional y en los valles del Ebro pudieron desplazarse hacia el norte en busca de pastos, dado que en su tierra de origen eran ganaderos más que agricultores.

En el año 811, la abadesa Gudivigia y su hermano Sisnando levantaron el monasterio de San Vicente de Fístoles (Esles), en el valle de Cayón. Este hecho confirma la actividad migratoria y religiosa de los habitantes de la franja costera. La abadía, gracias a donaciones, fue ampliando sus posesiones, que se extendieron por los actuales valles pasiegos y alcanzaron la desembocadura del Miera en la bahía de Santander.

El conde Gudesindo, representante del rey Alfonso II, pidió en el 818 ser sepultado “en las tierras de mis padres y abuelos»; para ello, donó a San Vicente de Fístoles todas sus posesiones. Cuatro años más tarde, las propiedades del monasterio aumentaron, pues el obispo Quintilla entregó a la abadía las tierras que compartía con el conde en las Asturias de Santillana.

Con estos datos se puede razonar que los primeros habitantes de los Valles Pasiegos fueron hispanogodos de origen montañés que, en los siglos IX y X, establecieron núcleos poblacionales alrededor de los cenobios que se iban levantando.

En el año 1017 murió el conde de Castilla Sancho García, conocido como “el de los Buenos Fueros”, y su hijo y heredero, el conde García Sánchez, fue asesinado en León en 1029. El condado pasó entonces a manos de su hermana doña Mayor, casada con el rey de Navarra Sancho Garcés III. Aunque el título de conde de Castilla recayó en el hijo de ambos, el futuro Fernando I, fue el rey navarro quien gobernó el condado hasta su muerte.

Como conde consorte de Castilla, Garcés promovió la repoblación de los valles pasiegos. Introdujo la regla cluniacense en San Salvador de Oña, con lo que el convento pasó a tener una enorme influencia jurídica, política y religiosa. Le donó las tierras del valle de Boedo y el monasterio de La Muela, en Palencia, además del valle de Iguña en la montaña, y concedió a San Salvador autoridad jurídica sobre los valles pasiegos. De hecho, la historia de los pasiegos y sus derechos de pastoreo han estado ligados durante siglos al Monasterio de San Salvador de Oña.

El rey Alfonso VI, tras la conquista de Toledo en 1085, permitió a musulmanes y judíos conservar sus propiedades y practicar su religión. Como las comarcas al norte estaban muy despobladas, les otorgó tierras y los eximió de impuestos si permanecían allí al menos un lustro. Con estas disposiciones atrajo a muchos pobladores a las comarcas castellanas, incluidos los valles pasiegos. Sus descendientes, Fernando II y Alfonso VII, continuaron con la misma política, otorgando fueros y exenciones fiscales a las comunidades cristianas, judías, mozárabes y mudéjares.

En el siglo XII existen documentos que demuestran la presencia de pequeños núcleos poblacionales en los valles pasiegos. Practicaban un sistema de trashumancia de ganado a corta distancia, trasladando los rebaños a pastos altos en verano y a los valles en invierno. En esta época también comenzó a desarrollarse la ganadería bovina, aunque los rebaños predominantes eran de cabras y ovejas.

En el siglo XIII, Alfonso X creó la asociación de ovejeros para la trashumancia. Los pasiegos, por su localización geográfica, quedaron al margen: no formaron parte de la Mesta, aunque mantuvieron fuertes relaciones comerciales con ella. No hay evidencia directa de que Alfonso X tuviera una relación específica con los pasiegos, pero su reinado influyó en la organización territorial de los valles y de las merindades.

Como Alfonso X promovió la convivencia de las tres culturas y protegió a las comunidades judías, algunos articulistas han sostenido que los pasiegos eran una etnia judía que se estableció en los Valles del Pas.

Los documentos del siglo XIV sugieren que el aislamiento geográfico de los pasiegos favoreció su estilo de vida y sus costumbres. Por su dedicación a la trashumancia, algunos vecinos del valle eran considerados extraños en los concejos próximos por los empadronamientos.

Durante la Edad Media, las tierras señoriales o de realengo empezaron a ser utilizadas como propias por los habitantes del valle, que vivían en cabañas dispersas.

En el siglo XV, los Valles Pasiegos mantuvieron en parte un estatus de realengo y su relación tributaria con San Salvador de Oña. Sin embargo, el acoso económico de la nobleza sobre las tierras pasiegas era una realidad cotidiana. La Casa de la Vega y la Abadía de Santillana querían controlar tanto los pastos pasiegos como las Nueve Valles de la Merindad de Santillana. Monopolizaron la justicia y exigieron a sus habitantes el pago de tributos por el uso de caminos, puentes, barcas, molinos y tierras comunales. Los pasiegos se rebelaron.

En 1444, Enrique IV reconoció los derechos del pueblo, pero el conflicto persistió.

La abadía de Santa Juliana de Santillana tenía jurisdicción sobre algunos pequeños territorios de los Valles Pasiegos y exigía rentas y tributos a los pastores. El pleito de los Nueve Valles enfrentó a la Corona y a los vecinos contra Íñigo López de Mendoza, que como marqués de Santillana y duque del Infantado reclamaba el señorío de esta comarca.

Los pasiegos, aunque cercanos geográficamente, no formaban parte de los Nueve Valles, salvo el valle de Cayón. Dependían de la Abadía de San Salvador de Oña y de la Merindad de Trasmiera. El conflicto duró hasta 1494, cuando los Reyes Católicos crearon la “Región de los Nueve Valles”. La Real Chancillería de Valladolid actuó como juez y estableció el embrión de la futura Cantabria.

La Merindad era una división geográfico-administrativa creada por Alfonso X y una de las entidades medievales más importantes de Cantabria. El merino de Trasmiera dirigía un extenso territorio entre la costa y la cordillera cantábrica y estaba encargado de la administración, la justicia y la recaudación de impuestos.

Los pasiegos no estaban plenamente integrados en la Merindad, pero mantenían con ella relaciones económicas y comerciales. Por su forma de vida trashumante, a menudo eran considerados intrusos.

Durante el siglo XV, los pasiegos no abandonaron del todo el ganado ovino, pero aumentaron notablemente sus rebaños de ganado vacuno, que con el tiempo se convirtió en la base de su economía.

La estructura social de los pasiegos se basaba en la familia y en el trabajo colectivo. La dispersión de sus viviendas en cabañas aisladas y su nomadismo marcaron profundamente su cultura. El aislamiento geográfico contribuyó a la preservación de sus costumbres y tradiciones. Además, se apropiaron de algunos terrenos de realengo para su uso particular y para la construcción de cabañas.

Por otra parte, el crecimiento económico de Trasmiera fue enorme gracias al comercio de la lana que Castilla mantenía con Flandes a través de los puertos de Laredo y Santoña.

A finales del siglo XV, el sistema de vida pasiego comenzó a diferenciarse del de otras comunidades montañesas. Documentos del siglo XVI citan a los pasiegos como “una comunidad particular” con especial dedicación a la ganadería bovina. Mantenían su aislamiento, su estructura social, sus costumbres y tradiciones. Seguían practicando la trashumancia local y vivían en cabañas dispersas por los valles, adaptándose al terreno. Durante este siglo consolidaron su modelo de vida.

La arquitectura de las cabañas pasiegas comenzó a definirse y adaptarse a las necesidades de su actividad ganadera. Sin embargo, tuvieron problemas legales: al no estar inscritos en un municipio fijo, se les dificultaba el acceso a terrenos comunales. Hubo años en los que fueron considerados forasteros en su propia tierra.

En el siglo XVII, los pasiegos siguieron siendo una comunidad singular, aunque hubo cambios en su economía, en su sociedad y en sus relaciones con el resto de las comarcas. Su fama como pastores trashumantes se consolidó y la ganadería bovina se convirtió en su principal actividad económica. Aumentaron la producción de leche, mantequilla y quesos para el comercio.

En 1622, durante el reinado de Felipe IV, comenzaron las obras para la construcción de los altos hornos en La Cavada. España necesitaba reforzar su capacidad militar y mantener su poderío naval. En Cabárceno y Pámanes había abundantes reservas de mineral de hierro de alta calidad; la energía hidráulica la proporcionaban los ríos y la madera para alimentar los hornos salía de sus bosques. La Corona contrató al ingeniero flamenco Jean Curtius, de Lieja, para la producción de cañones de hierro fundido, más económicos, fuertes y resistentes que los de bronce. En 1636 se inauguraron los altos hornos.

Los pasiegos mantenían con esos municipios lazos culturales, sociales y parentales. Los hornos de La Cavada modificaron en parte su actividad económica. Las fábricas se expandieron y consolidaron, convirtiéndose en un importante centro industrial de la Corona. La proximidad del puerto del Astillero, en Santander, a menos de tres leguas, facilitaba el transporte de cañones hacia otros puntos del Imperio.

En 1689, el rey Carlos II concedió “el villazgo”, es decir, el derecho a cobrar ciertos impuestos, a los concejos de las Villas Pasiegas. Un hecho que marcó un hito importante en la comunidad pasiega.

En el siglo XVIII, la necesidad de mano de obra en los hornos de La Cavada atrajo a mucha gente a estos valles que aumentaron su población con lo que los terrenos de pasto se fragmentaron. Los pasiegos que vivían en cabañas dispersas comenzaron a crear núcleos de población más estables, debido a la demanda de trabajadores en las fábricas militares.

Este siglo, conocido como el de la Ilustración, trajo consigo un movimiento intelectual que promovía la razón como principal fuente de conocimiento. Sus ideas influyeron en la política, la ciencia y la filosofía. La Ilustración defendía la utilidad y la función práctica de todas las cosas.

Carlos III modernizó las fábricas militares, que alcanzaron durante su reinado su apogeo, con un notable aumento en la producción y calidad de los cañones, lo que impulsó la economía de la comarca. El complejo industrial fue conocido como la «Real Fábrica de Artillería de La Cavada».

Durante este reinado, Campomanes promovió estudios económicos y geográficos para mejorar la estructura territorial del reino, mientras que el conde de Floridablanca impulsó reformas administrativas y territoriales. Se elaboraron censos y mapas para la organización del país, así como estudios sobre los hábitos y costumbres de los pueblos, entre ellos los pasiegos.

En este siglo, muchos jóvenes pasiegos emigraron a Europa y, sobre todo, a Hispanoamérica. En las ciudades españolas trabajaron en el servicio doméstico de casas aristocráticas. Algunos establecieron pequeñas explotaciones ganaderas en las afueras de las ciudades para vender leche de calidad, instalaciones que se mantuvieron hasta mediados del siglo XX. Otros se quedaron en los Valles y trabajaron como comerciantes ambulantes, llevando productos pasiegos a las ciudades cercanas.

En esta época también aparecieron referencias negativas sobre los pasiegos en textos de viajeros, que los describían como gente “cerrada” o “poco integrada». Aunque se les atribuía un carácter trabajador, también se les consideraba desconfiados. Algunos documentos los califican como “una población sin arraigo fijo”.

En el siglo XIX, la vida de los pasiegos experimentó importantes transformaciones sociales y económicas. La invasión napoleónica afectó a toda la región y muchos pasiegos participaron en la resistencia local.

Tras la Guerra de la Independencia, la abolición del Antiguo Régimen y la desamortización de bienes eclesiásticos modificaron la propiedad de la tierra. Los pasiegos pudieron acceder a algunas parcelas que antes eran de monasterios, aunque muchos terrenos comunales se perdieron.

La ganadería bovina se consolidó como base de su economía, en especial la producción de leche. Los pasiegos comenzaron a vender sus productos en mercados urbanos y en ferias locales, ampliando su comercio. Surgieron nuevas vías de comunicación que facilitaron el transporte, aunque los valles siguieron siendo de difícil acceso.

La emigración fue un fenómeno muy relevante. Muchos pasiegos marcharon a América, sobre todo a Cuba, México, Argentina y Venezuela, buscando mejores oportunidades. En las ciudades españolas también trabajaron como lecheros, aguadores y criados. La imagen del pasiego lechero, repartiendo leche fresca con cántaras, se convirtió en un símbolo en urbes como Madrid, Bilbao, Valladolid y Santander.

En el siglo XX, las guerras marcaron de nuevo la vida pasiega. La Guerra Civil supuso una dura prueba para la región: hubo combatientes en ambos bandos y la posguerra trajo escasez y dificultades.

Durante la dictadura franquista, la emigración a las ciudades españolas y a Europa fue muy significativa. Muchos pasiegos enviaban remesas de dinero a sus familias, lo que ayudó a mejorar la economía local.

En la segunda mitad del siglo XX, la mecanización agrícola y el abandono de la trashumancia transformaron el modo de vida pasiego. La ganadería se modernizó con nuevas técnicas y razas de vacuno más productivas. La venta de leche a industrias lácteas se convirtió en la principal fuente de ingresos.

La emigración provocó un descenso de la población en los Valles. Muchas cabañas quedaron abandonadas, aunque algunas se recuperaron con el tiempo como símbolo cultural y turístico.

En el ámbito cultural, la figura del pasiego empezó a valorarse como un ejemplo de esfuerzo y tenacidad. Investigadores y escritores destacaron sus costumbres, su peculiar sistema de vida y su identidad propia dentro de Cantabria.

En la segunda mitad del siglo XX, el turismo rural comenzó a desarrollarse en los Valles Pasiegos, atrayendo visitantes interesados en su paisaje, su gastronomía y su arquitectura tradicional. El sobao pasiego y la quesada se convirtieron en referentes gastronómicos de la zona, reconocidos a nivel nacional. El “sobao” se consolidó como un producto típico, extendiéndose su elaboración y consumo más allá de los Valles Pasiegos. Actualmente se fabrica y distribuye como un producto industrial para España y Europa.

E los siglos XIX y XX, los pasiegos pasaron de ser una comunidad aislada y trashumante a integrarse en la economía moderna, manteniendo al mismo tiempo sus tradiciones y su identidad cultural.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR:

1-García González, Francisco «Vocabulario Pasiego». Torrelavega: Cantabria Tradicional,

2-Garcia Lomas, Adrián. Los pasiegos: Estudio crítico, etnográfico y pintoresco

3- El Diario Montañés Cantabria: Ríos y Costas». Universidad de Cantabria.

4-Lasaga Larreta, Gregorio. Los pasiegos. Universidad de Cantabria.

5- Manrique Solana, Rafael. «Estudio psicológico sobre la población pasiega».

6- Tax Freeman. Susana “Pasiegos y pasieguería. Estudio de historia e historiografía provincial».

7- Gómez Arroyo, Javier. “Pasiegos emprendedores, su huella en la historia»

8-Carral, J. M. Palazuelos, P, Herrera, J. Rosendo, J.Saura, P. Pas, Pisueña, Miera. Los valles Pasiegos