La iglesia de Santiago el Mayor fue construida a mediados del siglo XII por el maestro de obras francés, Fruchel, originario de Borgoña, que llegó a España para trabajar al servicio de Alfonso VIII. En el año 1160 levantó esta joya en el centro de Carrión de los Condes en plena ruta jacobea. El maestro edificó un templo con planta basilical de tres naves rematadas por tres ábsides.

Se cree que estuvo bajo la encomienda de la Orden del Temple.

En el siglo XV, el edificio se derrumbó. Sin embargo, en el XVI se reconstruyó la iglesia aprovechando los muros laterales, pero quedó a una sola nave que englobaba las laterales originales.

En 1811, un devastador incendio, provocado por la explosión de un polvorín militar francés durante la Guerra de la Independencia, afectó gravemente a la iglesia; únicamente se salvó la fachada occidental. El edificio fue reconstruido parcialmente en 1849. La iglesia de Santiago, a pesar de tantos desastres y remodelaciones, conserva buena parte de sus muros en un estado aceptable.

Exteriormente, la iglesia es difícil de apreciar en su totalidad al estar rodeada de calles. La cabecera presenta gruesos contrafuertes en los ábsides, parcialmente ocultos por viviendas particulares. En los muros laterales se apoyan capillas añadidas en el siglo XVI.

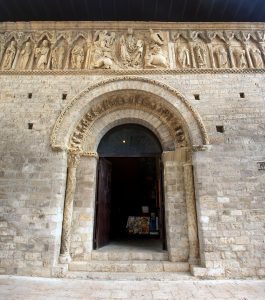

La fachada occidental de la iglesia de Santiago constituye un espléndido ejemplo del románico tardío. El hastial se compone de una puerta de acceso al templo y un gran friso horizontal en el primer piso. Vicente Herbosa sugiere que el hastial busca diferenciar dos mundos: el superior o celestial, con Cristo, los evangelistas y los apóstoles, y el inferior o terrenal, donde se observan figuras gremiales de la vida medieval en la arquivolta interna de la puerta de entrada.

La puerta principal presenta un arco de medio punto decorado con tres arquivoltas. Una de las exteriores está vacía y la otra ornamentada con lazos. La arquivolta interior se aplanó para integrar veinticuatro bloques que muestran una fantástica colección esculpida de los gremios medievales. Se identifican fácilmente un herrero, un clérigo, un sastre, un zapatero, un cocinero, un guerrero, una bailarina e incluso un músico. Destacan dos combatientes en lucha: el de la izquierda porta un escudo en forma de almendra, propio de los cristianos, mientras que el de la derecha lleva un escudo redondo, característico de los musulmanes.

El arco se apoya en dos columnas con fustes zigzagueados que sostienen capiteles delicadamente tallados, aunque tan desgastados que no se conoce lo que representan. Uno parece mostrar la cabeza de un diablo o de un león, probablemente un león protector del templo. En el otro capitel, un grupo de hombres parece arrastrar sombras o almas de difuntos, interpretándose como la separación entre pecadores y justos.

En el primer piso del hastial, el friso ocupa el paño superior. La imaginería es simplemente extraordinaria: aparece la escultura de un Pantocrátor acompañado por el Tetramorfos y los apóstoles, quienes actúan como guardianes de las doce puertas de la Jerusalén celeste.

La escultura del Pantocrátor posee un profundo contenido filosófico. La imagen transmite gran vitalidad corporal, una tensa serenidad y un gesto de poder infinito y autoritario. Es una representación en piedra del Dios Todopoderoso que, a pesar de haber perdido su mano derecha en alguna de las catástrofes que devastaron el templo, se presume que impartía su bendición al mundo mientras sostenía el Libro de las Sagradas Escrituras o Libro de la Vida con la mano izquierda. Los pliegues de su túnica son magníficos y revelan con detalle las formas anatómicas del Dios-Hombre.

Es un Cristo en Majestad, sedente, rodeado por una mandorla y acompañado por el simbolismo de los cuatro evangelistas: el hombre alado de san Mateo, el león de san Marcos, el toro de san Lucas y el águila de san Juan. Cada relieve exhibe una gran calidad plástica con audaces escorzos de los animales.

.

El friso se prolonga a los lados mediante dos tramos de seis arcos lobulados que cobijan las figuras de los doce apóstoles. Las del lado derecho del espectador presentan algunas cabezas mutiladas, mientras que las del lado izquierdo se conservan mejor. Esta iconografía resume la revelación apocalíptica de san Juan Evangelista, que describe a cuatro animales rodeando a Dios sedente sobre un trono.

Aunque se ha sugerido que todas las figuras pertenecen al mismo autor, no todos los comentaristas coinciden en esta afirmación.

El Pantocrátor es una de las mejores esculturas del románico. No presenta la rigidez del hieratismo bizantino ni del románico incipiente. Los detalles anatómicos y de los ropajes, con sus delicados pliegues, son muy naturales y evocan la escultura clásica griega y romana. La imagen irradia majestad, armonía, equilibrio y genialidad.

Las estatuas simbólicas del Tetramorfos son igualmente magníficas. En este caso abandonan el hieratismo, adquiriendo dinamismo mediante la viveza de los escorzos y un detallismo naturalista.

El interior de la iglesia tiene una planta rectangular e irregular de una sola nave, con una moderna cubierta de madera, producto de la última restauración del siglo XX. Se prolonga hacia un presbiterio recto y amplio, cubierto con una bóveda de cañón. A pesar de los desastres y remodelaciones, gran parte de los muros se conserva en un estado aceptable. Se observan algunos pilares laterales góticos correspondientes a las obras del siglo XVI. En la cabecera aparecen tres ábsides semicirculares; el mejor conservado es el de la Epístola, que presenta un sencillo vano central con derrame interior y dos cenefas de billetes. Los ábsides están cubiertos por una bóveda de cuarto de esfera.

En el interior hay un museo de arte sacro con obras de gran interés, aunque no corresponden al estilo románico.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR:

- Gómez Pérez, Enrique (2003). Carrión, la ciudad de los Condes.

- Enciclopedia del románico en Castilla y León, Palencia.

- García Guinea, Miguel Ángel (2002). Románico en Palencia. Diputación de Palencia.

- Herbosa, Vicente (1998). El románico en Palencia. Ediciones Lancia.