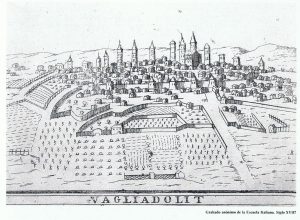

El incendio de 1561 destruyó una parte considerable del centro de Valladolid. Lejos de limitarse a una mera reconstrucción, el rey Felipe II vio en este suceso la oportunidad de proyectar un conjunto urbano que siguiera los preceptos de las nuevas tendencias artísticas, alineando así la ciudad con el espíritu de la época.

El rey Felipe II encargó al arquitecto Francisco de Salamanca el diseño y desarrollo de un ambicioso proyecto para organizar y urbanizar los terrenos devastados por el incendio. Este plan maestro incluía la edificación de nuevas viviendas y un mercado para revitalizar la zona.

Salamanca concibió el espacio como una auténtica obra de arte, con un diseño racional fundamentado en las incipientes ideas del Barroco. El resultado fue un recinto urbano funcional, ideal para mercaderes y vecinos, con soportales que los protegían del sol y la lluvia.

Según Agapito y Revilla, el terreno destinado a este complejo era conocido como el Campo del Mercado. Originalmente, fue un descampado a la izquierda del ramal norte del río Esgueva, fuera de la primera muralla. Sin embargo, tras la construcción de la segunda muralla por la reina María de Molina, el ramal norte del Esgueva y el mercado quedaron intramuros.

Una vez levantada la segunda muralla, en el año 1338, el concejo tuvo que adquirir unos terrenos y varias casas a los monjes del convento de San Francisco para que los mercaderes pudieran establecerse al sur de la muralla, en la actual plaza Mayor. Una de las casas se destinó a las reuniones del concejo y del gobernante administrador de la villa, aunque fueron los Reyes Católicos, quienes sentaron las bases para las primeras reuniones del ayuntamiento.

Felipe II concedió a Valladolid, su ciudad natal, el título de ciudad el 9 de enero de 1596.

El incendio había devastado gran parte de la emblemática Plaza del Mercado, que había sido escenario de importantes acontecimientos históricos. Allí, la reina Berenguela el 2 de julio de 1217 renunció al reino de Castilla en favor de su hijo Fernando III. Fue también lugar de las suntuosas fiestas celebradas en 1420 con motivo de la boda de Juan II con su prima María de Aragón. De aquel fasto, Jorge Manrique escribió unos versos cargados de nostalgia:

«¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trovar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían?»

En esa misma Plaza del Mercado fue ejecutado en 1453 el valido Álvaro de Luna, víctima de odios, envidias e insidias. En 1506, el Almirante de Castilla Fadrique Enríquez ofreció una espléndida fiesta de bienvenida a la reina Juana y a su marido Felipe el Hermoso cuando hicieron su entrada triunfal en Valladolid, después de un complejo viaje y de haber sido jurados en las Cortes como herederos del reino. El Almirante de Castilla los alojó en su palacio, donde hoy se levanta el Teatro Calderón.

La pieza central del proyecto de Salamanca fue la creación de la nueva Plaza Mayor. La concibió como un espacio racional y armonioso, en plena sintonía con los principios del naciente Barroco. La uniformidad fue clave: todos los edificios circundantes compartían la misma altura, y sus fachadas, balcones y ventanas eran idénticos y estaban pintados del mismo color. Destacaban los esbeltos soportales con capiteles dóricos, que ofrecían protección y unificaban la estética.

Cuando Salamanca concluyó su obra en 1676, la nueva plaza asombró al mundo. Fue un hito arquitectónico y funcional. Allí se estableció el Ayuntamiento, convirtiéndose en el corazón de la vida urbana. Su diseño pionero y su enorme amplitud para la época impresionaron a los viajeros y sirvieron de modelo para la construcción de plazas mayores en otras ciudades españolas como Madrid, Salamanca o Vitoria, e incluso influyó en Europa y, sobre todo, en el continente hispanoamericano.

Valladolid presentaba al mundo la primera plaza barroca, que además fue, y durante mucho tiempo, la más grande del mundo.

Al mismo tiempo que la Plaza Mayor, el urbanista Salamanca organizó las calles aledañas y la conocida Plaza del Ochavo. El origen de su nombre ha sido objeto de numerosos estudios que buscan explicar por qué el arquitecto dio esa forma a la plazuela. Según Agapito y Revilla, su creación se remonta a un informe emitido por el Concejo en 1519 «para instalar una fuente en la costanilla que tendría que traer agua de la finca Las Marinas». Lo cual es poco o nada convincente.

Algunos historiadores han sugerido que la idea del ochavo provino del propio Felipe II, quien habría deseado un complejo urbanístico en forma de cruz, donde la base sería la iglesia de la Santa Cruz, el mástil la calle de Platerías, el centro de la cruz la Plaza del Ochavo, el tronco superior la calle de la Lonja y los brazos laterales, hoy conocidas como las calles de Moliner y Especería.

Sin embargo, una explicación más verosímil y sencilla es que la forma de ochavo fue la solución que Salamanca encontró para integrar la confluencia de varias calles en una pequeña plazuela. Personalmente, defiendo que, desde la segunda muralla, a finales del siglo XIII, se había desarrollado allí un mercado conocido como del Ochavo, en referencia a una moneda de bajo valor, un mercado de «baratijas» donde se podían adquirir artículos a bajo precio, como ropa vieja o de segunda mano.

El núcleo urbano diseñado por Salamanca en el Valladolid de Felipe II transformó una ciudad renacentista en una barroca.

Del proyecto original de Salamanca, hay varios edificios que han desaparecido. Algunos de gran singularidad y belleza, como el convento de San Francisco. Otros, construidos a finales del siglo XIX y principios del XX, no han conservado ni el estilo ni la armonía del plan inicial, lo que hace que el conjunto actual quede algo deslavazado. A pesar de ello, la esencia de aquel ambicioso proyecto sigue siendo visible, y es un testimonio del importante papel de Valladolid en la historia urbanística española y europea.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN SE PUEDE CONSULTAR A

- Agapito y Revilla, Juan (2004). Las calles de Valladolid: nomenclátor histórico. Ed. Maxtor.

- Arnuncio, Juan Carlos (2008). La Plaza Mayor de Valladolid y la Casa Consistorial. Ayuntamiento de Valladolid, ed. Plaza Mayor.

- Sanz Hermida, Rosa y Jacobo. Historia y literatura del incendio de Valladolid de 1561. Editorial Alcaldía. 1998.

- Burrieza Sánchez, Javier. Guía misteriosa de Valladolid. Ed. Urueña. 2009.

- Pérez, Ventura. Diario de Valladolid. Facsímil. Ed. Diputación. 1978.