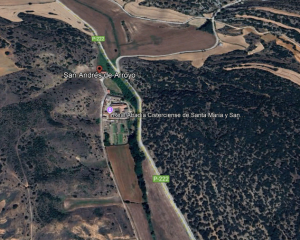

El Monasterio de San Andrés de Arroyo se sitúa en la comarca palentina de La Ojeda, una zona de transición entre las llanuras de Tierra de Campos y las estribaciones de la Cordillera Cantábrica. Este contraste geográfico da lugar a un paisaje singular de lomas rocosas, valles, ríos y arroyos. Un entorno idóneo para la fundación de un monasterio cisterciense. La orden buscaba tradicionalmente lugares apartados para la oración, los trabajos agropecuarios y la labor en las escribanías.

La orden cisterciense llegó a la península desde Francia y se extendió por la península en el siglo XII para convertirse en una congregación muy influyente en la vida política, religiosa y cultural de los reinos cristianos. Sus monjes eran conocidos por su laboriosidad y eficiencia, y sus cenobios se transformaron en importantes focos de cultura y aprendizaje. Introdujeron la arquitectura tardorrománica y contaban con valiosas bibliotecas y manuscritos que reproducían para impulsar el conocimiento. Sus monasterios eran, además, destino de peregrinos de toda Europa.

Durante el reinado de Alfonso VIII en Castilla, la condesa Mencía de Lara, hija de Lope Díaz de Haro, primer señor de Vizcaya, y viuda del conde Álvaro Pérez de Lara, decidió fundar un monasterio cisterciense en el valle de Ojeda en 1181. Fue la primera abadesa y una figura clave en el desarrollo del monacato y, aunque Alfonso VIII le otorgó los permisos y privilegios necesarios, la condesa demostró una gran iniciativa para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura.

Las monjas cistercienses han residido en el convento de San Andrés durante más de 800 años, con solo dos interrupciones significativas. La primera ocurrió durante la Guerra de la Independencia, cuando las tropas francesas bombardearon y destruyeron parte del edificio, obligando a las monjas a evacuarlo. La segunda fue con la Desamortización de Mendizábal en 1836, aunque regresaron en 1860.

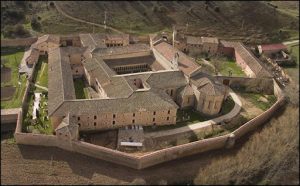

El monasterio está cercado por un muro con una puerta de entrada renacentista. En la entrada, se alza una espadaña en un lateral y, en el centro, una columna de piedra con un rollo de justicia del siglo XVI. Este rollo simbolizaba la jurisdicción civil y penal que la abadesa del monasterio ejercía sobre las iglesias y aldeanos de los pueblos cercanos. Según varios textos, la columna original se encontraba en el «Cerro de la Horca» y fue trasladada a su ubicación actual a finales del siglo XIX.

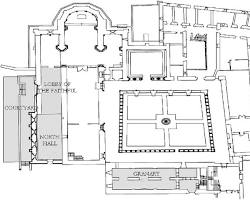

El monasterio sigue el patrón arquitectónico característico del Císter. La iglesia y el coro, considerados el alma del monacato, están acompañados por capillas adosadas, una espadaña, dos claustros, una sala capitular, el refectorio, celdas, cocina, huertas y establos.

En el lado norte del patio se encuentra una capilla con una puerta de arco apuntado. Se cree que este lugar servía para los ajusticiados, aunque hoy se le conoce como la Capilla de los Forasteros. En dirección sur, al final del patio, hay otras dependencias; y enfrente, la iglesia, construida con piedra arenisca.

Vista desde el exterior, la iglesia destaca por sus volúmenes limpios y la rica ornamentación de su portada, que contrasta con la sobriedad del resto del edificio. El templo es parecido al que mandó construir Leonor, la mujer de Alfonso VIII, en el Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos. Sin embargo, fue la esposa de Sancho IV, María de Molina, quien ordenó su reconstrucción tras el incendio de 1282.

Por fuera, sobresale el aspecto armonioso y compacto de la cabecera, que es la parte más antigua de la iglesia. El transepto apenas sobresale de la nave. Los robustos muros exteriores son lisos. Una cornisa ajedrezada recorre la parte superior de la nave y de la cabecera. Es uno de los pocos elementos decorativos que rompen la monotonía de las fachadas, junto con los canecillos que sostienen la cornisa en el muro sur. Estos están decorados con motivos vegetales, animales y cabezas humanas.

En su conjunto, el exterior de la iglesia es riguroso y sencillo, acorde a la arquitectura del Císter.

Un acceso al templo se realiza a través de un pórtico adosado al muro oeste. Este pórtico no solo servía como entrada, sino también para la reunión de los fieles. Es una estructura cubierta con tres arcos de medio punto flanqueados por poderosos contrafuertes. Los arcos descansan sobre capiteles ricamente esculpidos con motivos vegetales y escenas bíblicas o de la vida cotidiana. Los capiteles se asientan sobre semicolumnas.

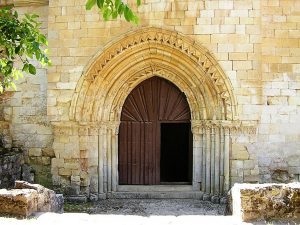

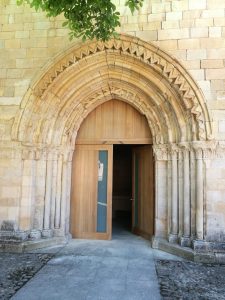

La puerta exterior que da al patio es un bello ejemplo tardorrománico. Presenta arquivoltas apuntadas, capiteles de hojas de acanto y molduras con picos. La arquivolta más interna tiene un adorno de rombos calados, una característica distintiva del Císter. Las arcadas se apoyan en capiteles con decoración de cestas vegetales, que a su vez descansan sobre columnas de fustes lisos y basas sólidas y decoradas.

La iglesia es de una sola nave con planta de cruz latina y cinco tramos. El crucero está ligeramente elevado, y el arco triunfal, de gran relevancia, simboliza la transición entre lo terrenal y lo divino. En la cabecera, hay cinco elegantes ventanales alargados, estrechos y abocinados que inundan de luz el interior. La bóveda románica es de un cuarto de esfera y está reforzada por ocho nervios que convergen en la parte más alta en una «clave» central y descienden a los muros apoyándose en semicolumnas adosadas.

La iglesia del monasterio tiene dos puertas abocinadas con arquivoltas. La de la nave del Evangelio era utilizada por los lugareños, mientras que la otra comunica directamente con el claustro.

En la Capilla Mayor se encuentran tres imágenes: la Asunción de la Virgen en el centro y, a sus lados, San Benito y San Bernardo.

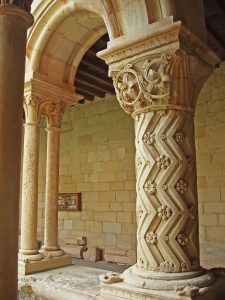

La regla cisterciense prohibía las pinturas murales y la iconografía en capiteles y tímpanos para no distraer a los monjes de su vida contemplativa. En San Andrés, los artistas compensaron esta sobriedad con una exquisita elegancia y finura en el trabajo de las arquivoltas, fustes, columnas y capiteles.

El claustro es, sin duda, la joya del monasterio. La galería sur se derrumbó y fue reemplazada en el siglo XVI por una construcción gótica. Su planta baja cuenta con cinco amplios arcos apuntados, y la superior, con arcos conopiales geminados, típicos del gótico plateresco.

Las tres galerías originales tienen arcos apuntados y se levantan sobre un rollo corrido. Los arcos descansan sobre parejas de columnas con fustes separados. Las columnas de los ángulos resaltan más gruesas, aunque solo se conservan dos, ya que una se reutilizó como pedestal para la escultura de San Andrés en la sala capitular. Los capiteles tienen hojas entrelazadas y caladas con gran finura, demostrando la alta calidad del trabajo artesanal.

En el ángulo suroeste del claustro, hay una columna con basa y capitel que no tiene parangón en la península. Su apoyo tiene una excelente lengüeta y en el fuste hay una preciosa decoración zigzagueante sembrada de flores. Se remata con un capitel maravilloso, espléndido y elegante, esculpido con finas láminas y penetrantes incisiones que crean un efecto de relieve que cambia con la luz solar. Es una verdadera filigrana artesanal y uno de los capiteles más espectaculares del Císter.

El monasterio cuenta también con otro claustro más pequeño, de planta irregular, y una escalera claustral que comunica las celdas y las diferentes plantas.

La sala capitular, que se abre al este del claustro, tiene una magnífica portada flanqueada por ventanales con arquivoltas apuntadas. En su interior, se encuentran dos sarcófagos pertenecientes a la fundadora, doña Mencía de Lara, con escudos tallados de su linaje.

También se conserva el refectorio. Por otra parte, el convento ha sido rehabilitado y restaurado en dos ocasiones durante el siglo XX.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULAR.

- Palomero Aragón, Félix. El arte románico burgalés. Diputación de Burgos, 2021.

- Valdivieso, Braulio. Rutas del románico por Castilla y León.

- Bleye, Valentín. Guía turística de Palencia y su provincia. Diputación Provincial, Palencia, 1992.

- Canal Sánchez-Pagin, José Mª. «La Casa de Haro en León y Castilla de 1150 a 1250: Archivos leoneses, 1989.

- Enríquez, C. Rutas del románico en la provincia de Palencia. Las Rozas, 1991.

- García Guinea, M. A. Románico en Palencia. Diputación de Palencia, 2002.

- Masoliver, Alejandro. San Andrés del Arroyo: historia y arte de un monasterio de monjas cistercienses en tierras de Palencia. Diputación de Palencia, 1985.

- Narganes, F. y Herrero, J. Palencia monumental. Diputación de Palencia, 1999.