La devoción a la Cruz comenzó cuando Santa Elena, madre del emperador Constantino, encontró tres cruces en el Gólgota en el año 320. La historia o la hagiografía relata que, para identificar la verdadera, pidió a una mujer enferma que las tocara. Aquella que la sanó fue reconocida como la auténtica Cruz.

Este hallazgo marcó un punto de inflexión. La cruz, que antes era un símbolo de tortura y vergüenza, se transformó en objeto de veneración y devoción para los cristianos, representando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.

La devoción a la Cruz se extendió y consolidó rápidamente. Se establecieron festividades que integraban tradiciones precristianas de culto al árbol y a la fertilidad, como la Cruz del 3 de mayo o la Exaltación de la Cruz, que conmemora el momento en que, en el siglo VII d. C., el emperador Heraclio la rescató de los persas.

La Cruz de Cristo se convirtió en el pilar central del cristianismo, tanto para la Iglesia bizantina como para la romana.

La devoción a la Cruz se popularizó en Bizancio entre los siglos V y VII, y de allí pasó a la península itálica, difundiéndose por Europa occidental a partir del siglo XI.

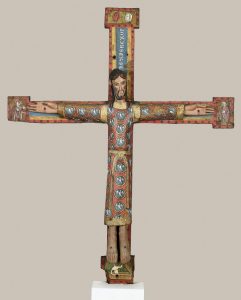

El Cristo crucificado bizantino presenta características propias: representa a un Cristo vivo y victorioso. Su crucifixión simboliza el triunfo de la virtud y de la vida frente al pecado y la muerte. Los escultores orientales lo tallan con la cabeza inclinada hacia adelante, salvo en algunas imágenes que la inclinan levemente hacia la derecha, y acompañado de las letras IC XC (“Jesucristo”).

Para la Iglesia oriental, Cristo crucificado no está muerto ni sufriendo.

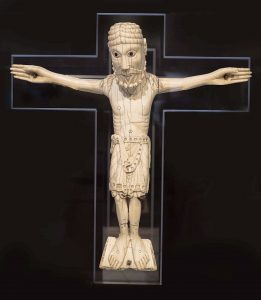

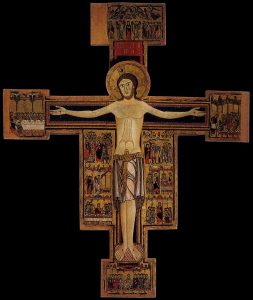

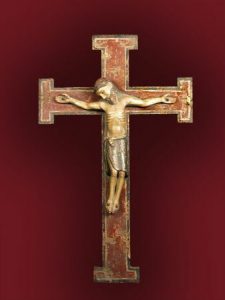

El Cristo románico se desarrolló en la Edad Media europea, principalmente en tallas de madera, aunque también existen ejemplos en piedra y marfil. Se distinguen tres formas principales: el Cristo Majestad, el Cristo Triunfante y el Cristo de la Agonía.

El Cristo románico Majestad o Cristo Triunfante se asemeja al bizantino. Se trata de una figura erguida, con la cabeza inclinada hacia adelante y los ojos abiertos. La barba y el bigote aparecen cuidadosamente recortados y alineados, mientras que los cabellos, largos y bien trabajados, caen por detrás de las orejas hasta los hombros. Es fundamental la presencia de una corona o diadema, que simboliza a Cristo no como víctima, sino como Rey de reyes que ha vencido a la muerte. La cruz es su trono y él, el monarca triunfante. Los brazos se muestran rectos, horizontales y extendidos en actitud de oración, con las palmas abiertas al frente para abrazar a cristianos y paganos. Viste una túnica larga, ceñida a la cintura, que cae en pliegues rectos y simétricos hasta las rodillas. Las piernas y los pies aparecen paralelos, fijados con dos o cuatro clavos. La postura hierática y la expresión majestuosa transmiten la victoria sobre la muerte y el pecado. Es un Cristo triunfante frente al dolor y el sufrimiento. La cruz es lisa, con un travesaño horizontal entre la espalda y la cintura.

El Cristo Majestad representa a un rey solemne que irradia paz. A partir del siglo XII, los brazos dejan de ser completamente horizontales y el cuerpo comienza a quebrarse ligeramente. En los crucificados del románico tardío aparece con frecuencia el madero de la cruz sin desbastar, aludiendo a un árbol impuro por el pecado, cuya consecuencia fue la redención. En estas imágenes no aparece sangre.

El Cristo de la Agonía, en cambio, expresa dolor y sufrimiento en la cruz, mostrando signos evidentes de la pasión. Sin embargo, esta representación se desarrolla principalmente a partir del gótico. Por ello, un “Cristo de la Agonía”, entendido como un Cristo sufriente y agonizante, no corresponde a la iconografía románica. En el arte románico, las imágenes buscan transmitir la divinidad de Cristo, su victoria sobre la muerte y su papel como Salvador, más que su humanidad doliente.

Como señaló san Ambrosio: «Por un árbol, Adán trajo el pecado, y por un árbol Cristo nos devuelve la vida y el triunfo de la virtud».

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR:

- Gudiol, José. Colección Tierras de España. Editorial Noguera, 1974.

- Pijoán, José. Summa Artis. El arte románico: siglos XI y XII. Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1949.

- Junyent, Eduard. Rutas románicas. Editorial Encuentro, Madrid, 1995.

- Bozal, Valeriano. Historia del arte: La escultura occidental. Barcelona, 1983.

- Gómez Moreno, María Elena. Mil joyas del arte español. Barcelona, 1947.

- Viñayo González, Antonio. Enciclopedia del románico en Castilla y León. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real. Centro de Estudios del Románico, 2002.