El año 711 marcó un punto de inflexión en la historia peninsular con la derrota del ejército visigodo y la invasión musulmana.

En el año 714, Muza detuvo su ejército en Astorga. Desde esta ciudad, despachó un destacamento con la misión de negociar la paz con los habitantes de la franja cantábrica. La delegación islámica encontró en Asturias una región poco poblada, alejada y poco integrada con el poder político de Toledo. Sus habitantes se dedicaban al pastoreo y vivían dispersos en pequeños núcleos rurales. Gijón, con su puerto natural y su recinto amurallado de origen romano, constituía el único centro urbano relevante. Los emisarios de Muza alcanzaron un acuerdo pragmático: los territorios de la franja cantábrica no serían ocupados, pero sus habitantes tendrían que pagar tributos de carácter civil y religioso. Para garantizar el cumplimiento de este pacto, los musulmanes establecieron una guarnición en Gijón bajo el mando de Munuza.

La llegada de los musulmanes al norte peninsular propició nuevos asentamientos: los árabes se instalaron en la zona suroriental de Cantabria y en los altos valles del Ebro; los muladíes Banu-Casin estaban establecidos en la ribera media del Ebro y los bereberes hicieron lo propio en la meseta norte, extendiéndose hasta Galicia. La franja nororiental quedó gobernada bajo la influencia de Amaya, y la occidental, por Astorga.

En su etapa inicial, la administración árabe mantuvo la estructura administrativa y jurídica visigoda. Dispuso de guarniciones en enclaves estratégicos para asegurar el control de las vías de comunicación, supervisar las cosechas y recaudar los impuestos territoriales y religiosos acordados.

Innumerables familias escaparon del dominio islámico a través de los valles del Besaya, Carranza, Asón, Agüera, Pas y por la Transmiera, buscando amparo en la franja cantábrica.

La historiografía moderna coincide en señalar que los musulmanes nunca llegaron a ocupar ni el centro de Cantabria ni Vizcaya, territorios donde el duque Pedro continuó ejerciendo su autoridad.

Documentos de la época aseguran la presencia de Pelayo en el año 716 en Córdoba, aunque la causa sigue siendo incierta. Se ha conjeturado su posible cautiverio tras la batalla de Guadalete, pero parece una hipótesis improbable. Otras teorías sugieren que fue rehén de los invasores o un negociador en los pactos que se estaban fraguando. En cualquier caso, Pelayo huyó de Córdoba y se presentó en Asturias.

Las interpretaciones sobre el origen de Pelayo varían entre los historiadores. Algunos lo vinculan con la nobleza visigoda, mientras que otros lo describen como un noble espadario, un capitán de la guardia real con la potestad de desenvainar su espada en defensa del monarca.

Diversas teorías intentan explicar la sublevación de Pelayo. La más difundida alude a los fuertes impuestos a los refugiados visigodos y a la severa represión que siguió a sus protestas. Versiones alternativas sugieren motivos personales. Se ha relatado que, a su llegada a Asturias, Pelayo descubrió que su hermana formaba parte del harén de Munuza. Su petición de liberación fue denegada por el líder musulmán, quien incluso intentó apresarlo. Ante esta situación, Pelayo y algunos compañeros buscaron refugio en las montañas. Su capacidad para congregar a un grupo de hombres bajo su mando sugiere una cierta autoridad previa.

Según Sánchez Albornoz, en el año 718 Pelayo instigó una rebelión, llamando a la desobediencia fiscal. Aglutinó a los partidarios de Witiza y Rodrigo y buscó protección en los abruptos montes de los Picos de Europa.

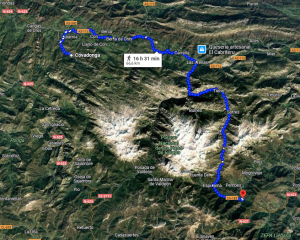

La Crónica de Alfonso III narra cómo enviaron tropas para su captura, pero Pelayo logró evadirlas gracias a caminos solo conocidos por los lugareños, senderos utilizados para el traslado de ganado a los pastos de verano. Finalmente, Pelayo y sus seguidores se establecieron en las laderas del monte Auseva, una zona rica en pastizales para el ganado y protegida por la orografía escarpada de los Picos de Europa.

Tras una serie de enfrentamientos menores, los musulmanes solicitaron refuerzos a Astorga. Desde allí llegó un contingente de tropas bereberes bajo el mando de Alqama y fortalecido por las huestes del obispo Opas.

Pelayo había confiado su estrategia defensiva en la ladera del monte Auseva, cerca de Cangas de Onís. El acceso a este emplazamiento requería atravesar un estrecho valle que dificultaría la maniobra de un ejército. Esperó a los musulmanes en una cueva y situó a sus hombres en puntos estratégicos del desfiladero del río Güeña.

La narración de la batalla fusiona elementos históricos y legendarios. Las cifras documentadas de los combatientes distan de la realidad. Las crónicas exageran la magnitud del ejército musulmán, cifrándolo en 187 000 hombres frente a los 300 guerreros astures. Se estima una cifra mucho menor, inferior a 3000 hombres entre ambos bandos.

El enfrentamiento consistió en un intercambio inicial de piedras y flechas seguido de una carga a pie de los hispanogodos sobre el cuerpo central del ejército musulmán, que avanzaba con dificultad por el desfiladero, y una posterior carga de caballería astur por la retaguardia. La vanguardia islámica emprendió la huida a través de los Picos de Europa. Sánchez de Albornoz, tras estudiar el terreno, describe la ruta de la huida de los musulmanes y menciona que sufrieron un desprendimiento de tierras en Cosgaya. Este autor sitúa la batalla en el año 722, concluyendo con la derrota de los musulmanes y la muerte de numerosos guerreros, incluyendo a Alqama y al obispo Opas. Una victoria que sucedió once años después de la derrota de Rodrigo en Guadalete. El hallazgo arqueológico de la huesera, un altiplano en la ruta hacia los lagos de Covadonga, sugiere que allí tuvo lugar una batalla con un ejército más numeroso. En la descripción de la batalla, algunas crónicas aluden a la intervención de la Virgen María en favor de los cristianos, quienes se habían refugiado en Covadonga.

Inmediatamente después de la contienda, Pelayo fue aclamado «princeps» por sus hombres, erigiéndose de facto en el primer rey o caudillo de Asturias. Su reinado o gobierno, del que hay pocos detalles, centró su sede en Cangas de Onís, donde murió en el año 737.

La invasión musulmana desencadenó un éxodo de la realeza, de la nobleza visigoda y la sociedad hispanogoda hacia el norte peninsular. La nobleza visigoda configuró dos focos de resistencia: uno de carácter más asambleario, liderado por Pelayo en Cangas de Onís, y otro que representaba una mayor continuidad con la tradición visigoda, encabezado por el duque Pedro de Cantabria.

Covadonga es un topónimo compuesto de dos palabras: «cova» deriva del latín y significa cueva, mientras que «donga» tiene origen celta y se traduce como señora. Así, el nombre podría reflejar un sincretismo entre el culto católico y las creencias celtas paganas, formando la expresión “cueva de la Señora”. Otra interpretación etimológica lo vincula con la palabra celta «onnika», cuyo significado es fuente, resultando en “cueva de la fuente”. Por consiguiente, Covadonga puede interpretarse como Cueva de la Señora o Cueva de la Fuente.

Las crónicas de la Reconquista y los historiadores medievalistas otorgan una importancia singular al triunfo de Pelayo, aunque reconocen que su valor es más simbólico que militar. Las crónicas árabes, por su parte, omiten el suceso o le restan trascendencia. No obstante, resulta innegable que este enfrentamiento marcó el inicio de la recuperación de la cultura cristiana en la cornisa cantábrica. Trascendente o no en términos militares, la derrota obligó a los musulmanes a abandonar Asturias.

La batalla de Covadonga, ya sea un hecho mítico o no, es un suceso de gran calado estratégico; constituye el punto de partida del reino asturiano y el preludio de la Reconquista.

Desde hace años, algunos historiadores cuestionan la existencia misma de esta batalla, argumentando la ausencia de documentos y fuentes fidedignas, aunque reconocen la existencia de algún tipo de enfrentamiento entre astures y musulmanes.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN. CONSULTAR

- García Moreno, Luis A. (1982). «Las invasiones y la época visigoda. Reinos y condados cristianos»

- García Moreno, Luis, Romanismo y germanismo. El despertar de los pueblos hispánicos (siglos IV-X). Barcelona: Labor.

- Manzano Moreno, Eduardo (2018). Épocas medievales. Historia de España. Barcelona. Madrid Crítica.

- Valdeón, Julio (2002). El reino asturleonés. Historia de las Españas medievales. Barcelona.

- Sánchez de Albornoz. El reino de Asturias.

- Menéndez Pidal. Historia de España. Espasa Calpe.