En el corazón de la provincia de Burgos, a solo 5 km de Coruña del Conde, se encuentra el sorprendente yacimiento romano de Clunia. Antes de la romanización, la comarca estuvo habitada por los pueblos celtíberos de arévacos y turmogos.

Clunia y Coruña del Conde son dos lugares distintos. Clunia es un testimonio de la romanización de Hispania, mientras que Coruña del Conde es un pueblo medieval y un punto estratégico de la Reconquista. Aunque geográficamente cercanos, representan dos momentos históricos y culturales diferentes.

La destrucción de Numancia en el año 133 a. C. por Escipión Emiliano marcó el principio del fin de la resistencia celtíbera en Hispania y consolidó el dominio romano.

En la guerra civil romana entre Mario y Sila en los años 78 y 72 a. C., Sertorio, lugarteniente de Mario, llegó a la península y volvió a levantar a los pueblos peninsulares contra Roma. Sertorio se refugió en Clunia en varias ocasiones, acompañado, según la leyenda, de su famosa cierva blanca.

Posteriormente, entre el 49 y el 45 a.C., en la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, los arévacos y otros pueblos celtibéricos apoyaron al principio a Julio César. Sin embargo, Afranio, lugarteniente de Pompeyo, los convenció para que se unieran a sus legiones. Julio César los derrotó primero en la batalla de Ilerda y luego en la de Munda.

Clunia fue levantada por Roma en el siglo I a. C. sobre un castro arévaco que dominaba la comarca. Fue reconocida como urbe romana con la categoría de municipium en tiempos del emperador Tiberio, alrededor del año 20 d. C.

Cuando Nerón murió, Servio Sulpicio Galba, que se encontraba en Clunia, fue proclamado emperador por sus legiones y rebautizó la ciudad como Clunia Sulpicia. Durante unos días, Clunia fue la capital del Imperio. Sin embargo, el gobierno de Galba fue muy impopular por su dureza y, al negarse a pagar a la Guardia Pretoriana, fue asesinado por sus propios legionarios, quienes proclamaron emperador a Otón.

La ubicación de Clunia en una colina del valle de Arlanza le otorgaba una posición estratégica para controlar las rutas comerciales de las calzadas romanas que conectaban el norte con el sur y el este con el oeste. Clunia Sulpicia alcanzó su máximo auge entre los siglos I y III d. C. Su esplendor fue un reflejo de la riqueza agropecuaria de la comarca, convirtiéndose en un importante centro de negocios y en la sede del convento jurídico más extenso de la Hispania Citerior.

Aunque Clunia gozó de un notable esplendor, a partir del siglo III d. C. experimentó un lento proceso de declive. Las invasiones bárbaras y las crisis internas del Imperio llevaron al abandono paulatino de la ciudad. A mediados del siglo IV, fue saqueada por los visigodos, aunque a finales de ese siglo algunas familias de este pueblo se establecieron allí, y la ciudad pasó a llamarse «Corunium».

A pesar de que mantuvo cierta actividad en la Alta Edad Media, nunca recuperó su importancia. En el año 912, el rey García I, primogénito de Alfonso III, quiso repoblar la comarca con montañeses, mozárabes y judíos. Para proteger a los nuevos pobladores, le encomendó al conde de Castilla, Gonzalo Fernández, padre de Fernán González, que levantara una fortaleza en un cerro cercano a Clunia para proteger una de las entradas de las llamadas puertas de Castilla a los islamistas. Gonzalo levantó un castillo en un cerro conocido como «Curueña», próximo a Clunia y flanqueado por el río Arandilla. Esta fortaleza dio origen a un pueblo que, siglos después, sería conocido como Coruña del Conde.

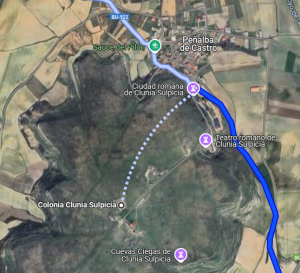

Hoy, Clunia es uno de los yacimientos arqueológicos romanos más completos de España. Sus ruinas permiten estudiar su trazado urbanístico, con calles que se cruzan en ángulos rectos. El centro de la urbe era el foro, un lugar neurálgico de la vida política y social, rodeado de edificios administrativos, templos y con una plaza rodeada de columnas que servía para el comercio y las asambleas.

Entre las estructuras más notables destaca la Casa de los Ciriacos, una villa con mosaicos bien conservados que sugieren la presencia de una clase social acomodada. Otro elemento fundamental son las termas, una de las casas de baño más grandes de Hispania, que funcionaban como un lugar de higiene y socialización.

También se han encontrado restos de varios templos dedicados a diferentes dioses, lo que subraya la importancia de la religión. En los alrededores del foro, se han descubierto ruinas de tabernas y de un mercado llamado Macellum, donde los habitantes podían adquirir diversos productos, especialmente alimentos.

En el sur de la ciudad se encuentra un anfiteatro de grandes proporciones, con capacidad para 10.000 personas. Su estructura semicircular y el graderío excavado en la roca lo convierten en el emblema del yacimiento.

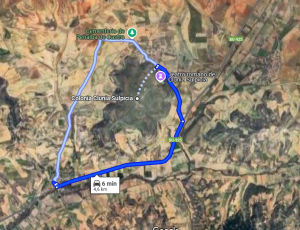

Un poco alejado de Clunia, en el río Arandilla, se conservan dos puentes romanos de tres ojos, testigos de la tupida red de caminos que circundaba la ciudad. A pesar de las rehabilitaciones, gran parte de su fábrica original es aún visible.

El yacimiento de Clunia ha permitido reconstruir varios aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes. Los hallazgos de cerámica, utensilios e inscripciones ofrecen una visión detallada de la actividad diaria y de la estructura social.

A pesar de su declive, Clunia ha dejado una huella imborrable en la historia de la comarca. Sus restos arqueológicos, aún en estudio, revelan secretos del pasado, erigiéndose como un puente entre el mundo romano y el presente. Hoy, este yacimiento es un destino turístico y un testimonio vivo de la romanización en la península ibérica. En sus cercanías, se levantó el pueblo de Peñalba de Castro.

Juan Pisuerga

PARA MAYOR INFORMACIÓN SE PUEDE CONSULTAR A:

1- De Palol, Pedro (1969). Clunia. Guía de las excavaciones y de la ciudad romana. Diputación Provincial de Burgos. Servicio de Investigaciones Arqueológicas

2. Abásolo Álvarez, José Antonio (1978). Las vías romanas de Clunia. Diputación Provincial de Burgos. Servicio de Investigaciones Arqueológicas.

3- Gutiérrez Behemerid, María Ángeles (2002). La decoración arquitectónica en la colonia Clunia Sulpicia. Universidad de Valladolid.

4- De Palol, Pedro (1994). Clunia. Historia de la ciudad y guía de las excavaciones. Diputación Provincial de Burgos.

5. Pradales Ciprés, David (2005). La romanización de la Meseta Norte: Burgos, Clunia.

6- De Palol, (2000). Los grandes conjuntos públicos: el foro colonial de Clunia. Diputación Provincial de Burgos

7- De la Iglesia, Miguel Ángel; (2012). Colonia Clvnia Svlpicia. Ciudad romana. Burgos: Diputación Provincial de Burgos.