Un artículo dedicado a mi amigo Vicente Álvarez, que disfruta, vive y siente la historia de nuestra ciudad.

1– LA SITUACIÓN SOCIOPOLÍTICA DEL REINO:

Corría el año 1065 cuando murió Fernando I. Se había casado en 1032 con Sancha de León, con quien tuvo cinco hijos. En su testamento, Fernando, en lugar de respetar el derecho visigodo que imperaba en León, el cual impedía dividir las heredades reales, siguió los principios jurídicos pamploneses, según los cuales el reino era patrimonio familiar. Esta disposición testamentaria dio lugar a siete años de luchas fratricidas, hasta que Alfonso VI consiguió reunificar los territorios.

Fernando en su testamente dejó a Urraca la villa de Zamora y las tierras de la comarca; a Elvira, la villa de Toro y sus alrededores; a Sancho, Castilla, convertido ya en reino; a García, el reino de Galicia; y a Alfonso, el reino de León. Inmediatamente después de su muerte comenzó un período de guerras entre hermanos. Sancho, el más ambicioso, atacó y destronó a García de Galicia, cuyo territorio repartió con Alfonso. Posteriormente, se enfrentó con Alfonso VI en las proximidades de Carrión, en la batalla de Golpejera en el 1072. Las tropas de Sancho lograron la victoria, en parte gracias a la pericia de su alférez y jefe militar, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Alfonso fue capturado. Algunos cronistas afirman que Sancho lo encarceló en Burgos y luego lo envió al exilio en Toledo; otros sostienen que fue llevado al monasterio de Sahagún, donde Sancho ordenó que le raparan la cabeza y que tomara la casulla para inhabilitarlo como rey. Gracias a la intercesión de su hermana Urraca y a la ayuda del abad, Alfonso logró escapar de Sahagún y refugiarse en la corte de su vasallo, en la taifa de Toledo, donde permaneció exiliado hasta conocer la muerte de su hermano Sancho.

La victoria de Golpejera permitió a Sancho proclamarse rey de Castilla y León, pero su reinado fue breve: murió asesinado ese mismo año durante el cerco de Zamora, que había iniciado contra su hermana Urraca, quien se había negado a reconocerle como rey. Como Sancho murió sin herederos, Alfonso VI fue proclamado rey, reunificando los reinos de Castilla y León. Se convirtió en uno de los monarcas más poderosos de su tiempo.

A finales del siglo XI, la frontera entre los reinos cristianos y los taifas musulmanes se había desplazado al Tajo y al Tormes, pero era necesario asegurar y consolidar el territorio al norte del Duero. El lugar donde se asienta Valladolid estaba situado en un punto geoestratégico principal, en el valle medio del Duero y en la confluencia de los ríos Pisuerga y Esgueva. A la Corona le resultaba muy útil ese asentamiento para consolidar su dominio de la comarca, controlar las rutas comerciales y disponer de un punto de apoyo para futuras expansiones.

Alfonso mandó a su amigo y vasallo Pedro Ansúrez establecer una puebla fuerte y bien organizada en la confluencia de estos ríos. Necesitaba un núcleo cristiano sólido en una zona donde, aunque existían algunos asentamientos, faltaba un centro urbano capaz de administrar y defender el territorio.

2- ACONTECIMIENTOS FAMILIARES

La familia Ansúrez estaba unida por enlaces de parentesco al linaje de los Banu Gómez, una de las familias condales más poderosas del reino de León. Pedro Ansúrez fue nombrado por Alfonso VI conde de Carrión, de Saldaña y del señorío de Liébana, territorios que históricamente habían sido el centro de poder de los Banu Gómez. Tras la muerte de su tío Gómez Díaz, Pedro se convirtió en jefe del linaje.

Por su parte, Eylo Alfonsez pertenecía a una familia noble de Tierra de Campos con posesiones en Sahagún, donde se encontraba el prestigioso monasterio cluniacense benedictino de San Facundo y San Primitivo. Doña Eylo aportó como dote al matrimonio tierras situadas en el sur de Palencia, incluidas zonas del valle del Cerrato y del norte de la actual provincia de Valladolid.

El matrimonio entre el conde Pedro Ansúrez y Eylo Alfonsez tuvo lugar alrededor de 1073. El enlace aprobado por el rey, unía a dos familias poderosas y leales a la Corona: los Ansúrez y los Alfonsez. Con él se integraban comarcas de Tierra de Campos, el valle del Pisuerga, parte del Cerrato y la Liébana. El matrimonio fue determinante para el ascenso e influencia de ambos linajes, especialmente por su papel en la repoblación de Valladolid.

Pedro Ansúrez, además de ser un poderoso noble, fue un leal vasallo y amigo personal del rey que le había confiado la tutela, crianza y educación de su hija Urraca. Le encomendó la repoblación de la puebla donde hoy se levanta Valladolid. Le entregó la encomienda del lugar y lo recompensó con el señorío.

3- REPOBLACIÓN DE VALLADOLID.

3-1 EL BARRIO DE SAN MIGUEL

Antes de la repoblación dirigida por el conde, existía ya un pequeño núcleo poblacional: una aldea o conjunto de casas alrededor de la iglesia o ermita de San Pelayo, en la actual plaza de San Miguel. Se describen cinco o siete viviendas llamadas “Teresa” o “de Teresa”. Se piensa que estos colonos habían formado parte de la línea defensiva del Duero. Era una población escasa y muy inestable a causa de las incursiones musulmanas, que años atrás habían diezmado la población, obligando a los colonos a refugiarse al norte del Duero. Su presencia era, en origen, un testimonio militar que derivó a un asentamiento rural.

El encargo a Pedro Ansúrez no era fundar un nuevo asentamiento, sino en repoblar, organizar y ampliar el núcleo ya existente. Ansúrez atrajo a numerosos vasallos e hidalgos de Carrión, Saldaña y Sahagún. En poco tiempo dispuso una estructura urbana y convirtió el poblado en una urbe al servicio de la Corona. Su misión era crear un centro urbano estable que impulsara la agricultura, la ganadería y facilitara el comercio.

Alfonso VI eligió al conde Ansúrez para repoblar Valladolid por la absoluta confianza en su lealtad y capacidad de gobierno.

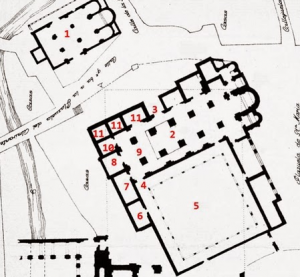

3-2 LA PRIMERA MURALLA

La mayoría de los estudios sitúan el núcleo primitivo de Valladolid en las proximidades de la desaparecida iglesia de San Pelayo. Las nuevas construcciones se levantaron entre la actual plaza de San Miguel y la de San Nicolás, donde se encontraba la ermita de San Julián. Este espacio fue el primer núcleo urbano que el conde mandó proteger y cercar con una primera muralla, entre la ribera izquierda del Pisuerga y el desagüe del ramal norte del Esgueva, amparada por el alcazarejo que mandó construir.

3-3 SANTA MARÍA LA ANTIGUA Y EL BARRIO DE SANTA MARÍA

Una vez consolidado el primer núcleo intramuros, el crecimiento urbano se dirigió hacia el sur. La primera iglesia que mandó levantar el conde fue la de Santa María en la orilla del ramal norte del Esgueva. Edifico su residencia en la orilla contraria del mismo ramal, y cerca del templo. Alrededor de la residencia y al amparo de la iglesia surgió el barrio de Santa María.

En 1085 Alfonso VI conquistó Toledo con tropas castellanas, leonesas, gallegas, vascas y con un contingente de francos. El rey mantenía fuertes lazos con Borgoña, pues, como su padre, mantenia el patronazgo de la abadía de Cluny. Al frente de los francos llegaron dos nobles, Raimundo y Enrique de Borgoña, quienes más tarde se casarían con las hijas de Alfonso VI, Urraca y Teresa, convirtiéndose en figuras clave de la política peninsular.

El conde Ansúrez, en agradecimiento a la participación de los francos en la conquista de Toledo, les donó terrenos para asentarse en el barrio de Santa María, en un término conocido hasta 1950 como “calle de los Francos”. En ese año el Ayuntamiento la renombró como “Catedrático Juan Membrilla”.

3-4 LA COLEGIATA DE SANTA MARÍA.

Los condes decidieron construir, hacia 1088, una colegiata dedicada a Santa María. Para diferenciarlas, la primera pasó a llamarse Santa María la Antigua y la nueva, Santa María la Mayor.

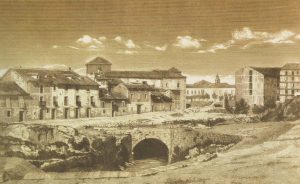

A doña Eylo se le atribuye la promoción de las iglesias de San Sebastián y San Nicolás, así como varios hospitales. La tradición también le asigna la construcción del Puente Mayor sobre el Pisuerga.

La Colegiata fue el edificio más importante que levantaron los Ansúrez. No fue dotada con monjes, sino con canónigos seculares procedentes de la prestigiosa abadía de San Zoilo de Carrión. Un monasterio benedictino fundado por los Banu Gómez, eje del linaje Ansúrez. La Colegiata no se concibió como un monasterio de clausura, sino como una casa de canónigos. Constituyó un paso clave en la repoblación y organización de la nueva urbe. El conde necesitaba una institución religiosa central, con clérigos que administraran el culto, ejercieran jurisdicción eclesiástica y desarrollaran funciones parroquiales.

Aunque hubo cierta influencia cluniacense, la colegiata se concibió como una canonjía dependiente de la Santa Sede. Su primer abad, don Salto, procedía de San Zoilo. Los canónigos que lo acompañaron siguieron la regla de San Agustín, más adecuada para la labor pastoral y litúrgica. La Colegiata fue consagrada en 1095 y desempeñó funciones religiosas, administrativas y civiles.

3-5 PRIMERA PLAZA DEL MERCADO

Don Salto permitió que en la puerta de la Colegiata se estableciera un mercado. Con la primera plaza del mercado nació un hábitat disperso formado por casas de notables que habían acompañado al conde y por humildes viviendas como sucedia en las fundaciones repobladoras. El espacio se convirtió, por el bullicio de comerciantes y vecinos y por su intensa actividad económica, en el lugar más importante de la nueva ciudad. De este proceso surgió el barrio de las Cabañuelas.

3-6 LAS CABAÑUELAS

El significado del nombre “Cabañuelas” es incierto. Puede referirse a cabañas pequeñas o viviendas rústicas de madera o adobe. Sin embargo, este tipo de construcciones no era adecuado en zonas próximas al río con numerosos regatos. Probablemente el término designara casas pequeñas de una sola planta, conocidas como “molineras”, especialmente por estar situadas en la orilla del ramal norte del Esgueva. Según buena parte de los historiadores locales, “las Cabañuelas” hace referencia a las primeras casas, establos, solares y huertos que los repobladores levantaron alrededor de Santa María la Mayor.

“En 1095 el conde cedió al abad el barrio de las Cabañuelas”. Es decir, el barrio estuvo vinculado a la abadía.

El primer centro urbano extramuros se desarrolló, en el actual Barrio de Santa María, ligado al poder condal. Con el surgimiento del mercado nació el barrio de las Cabañuelas, ligado al poder eclesiástico. Ambos se unieron mediante el Puente de Magaña del Esgueva, en la actual plaza de Portugalete.

La importancia de las Cabañuelas radicaba en su ubicación entre los dos templos de Santa María, centro religioso y económico de la nueva villa. Algunos documentos describen las Cabañuelas como “más allá del Esgueva hacia Santa María la Mayor”.

A finales del siglo XII y e los años iguientes, el barrio formaba la parte oriental de la villa. La calle de las Cabañuelas la componían un grupo de edificios alineados con el templo de la Antigua hacia el sureste, enfrente de la fachada de la Colegiata. Con el tiempo fue absorbido por el crecimiento urbano. Su nombre, sin embargo, pervivió como topónimo histórico.

A mediados del siglo XVI, el proyecto de la nueva Catedral de Valladolid, acometido por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca y diseñado inicialmente por Juan de Herrera, supuso una gran transformación urbana. Gil de Hontañón fue uno de los maestros que intervinieron en la catedral y participó en la reorganización de los solares y en “la demolición parcial del barrio de las Cabañuelas, que ocupaba terrenos destinado al nuevo templo”.

Algunos articulistas han relacionado el nombre “Cabañuela” con Juan de la Cabañuela, maestro de obras de la Catedral en el siglo XVI; no obstante, lo más probable es que el sobrenombre procediera del barrio donde habría nacido.

En resumen, el llamado “Barrio de las Cabañuelas” designaba el área medieval situada entre la Colegiata de Santa María la Mayor y Santa María la Antigua.

Según Agapito Revilla, documentos del siglo XVI mencionan el “sitio de las Cabañuelas” como un espacio con casas y corrales expropiados por las obras catedralicias. Su nombre ha caído en desuso en la división administrativa moderna.

4- PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR:

1-WATTENBERG SANPERE, F. (1977). Valladolid, desarrollo del núcleo urbano desde su fundación hasta el fallecimiento de Felipe II. Ayuntamiento de Valladolid.

2-CRÓNICAS DE VALLADOLID. 1976. Historia de una ciudad. Instituto Simancas, Ayuntamiento de Valladolid.

3-AGAPITO REVILLA. Las calles de Valladolid. 1937. Edición facsímil.

4- SANGRADOR VITORES. M. 1854. Historia de Valladolid. Edición facsímil

5-GARCIA VALLADOLID. C. Recuerdo y grandezas de Valladolid. 1901. Ed. facsímil.

6-CALABIA.L. Crónicas de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid. 1973