Dedicatoria

Este artículo se lo dedico a mi buen amigo Alfonso Rodríguez, quien hace veinticinco o treinta años me enseñó este templo por primera vez.

BREVE HISTORIA DE LA COMARCA

En la comarca de los Montes Torozos estuvieron asentados los vacceos, un pueblo celtibérico con rasgos culturales propios, cuyos núcleos poblacionales más importantes eran Pallantia, Cauca y Septimanca.

Cuando los romanos conquistaron su territorio, lo integraron primero en la Hispania Citerior y, más tarde, en la provincia Tarraconense. Fundaron villas para colonos latifundistas que debían enviar sus cosechas a Roma, construyeron calzadas entre poblaciones, introdujeron el latín como lengua común y establecieron un sistema de administración territorial a través de “los conventi”. Finalmente, levantaron templos y termas en las principales villas. Los vacceos asimilaron el modo de vida romano, adoptando sus costumbres, estructuras sociales y religión.

Con la caída del Imperio romano, los visigodos ocuparon el valle del Duero, y los Montes Torozos quedaron integrados en su cultura. Adaptaron las villas romanas para su propia explotación y dejaron una profunda huella religiosa y arquitectónica mediante la construcción de ermitas y monasterios.

En el año 711, árabes y bereberes cruzaron el estrecho de Gibraltar y, en poco tiempo, dominaron gran parte de la península. Durante los siglos VIII y IX, esta comarca fue abandonada y convertida en una “tierra de nadie”, utilizada únicamente como ruta militar.

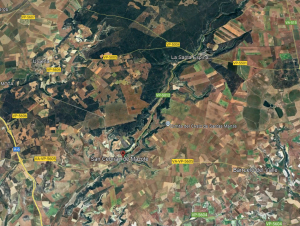

El municipio de San Cebrián de Mazote se encuentra en la comarca de los Montes Torozos, un territorio de suaves montañas boscosas con encinares, quejigares y matorrales, amplias llanuras agrícolas y un ecosistema que cumple un papel crucial como refugio de la fauna de la Meseta Norte. En la zona pueden observarse avutardas, palomas, petirrojos y diversas aves rapaces. En los bosques se refugian el lobo ibérico y grupos o hatos de corzos, ciervos, jabalíes, zorros, tejones, conejos, liebres y perdices.

El uso histórico del monte para la extracción de leña ha modelado el paisaje, dando lugar a un ecosistema que combina formaciones boscosas con áreas de matorral y extensas tierras de cultivo.

La comarca posee un rico patrimonio histórico-artístico: en pocos kilómetros se puede visitar el templo más notable de la arquitectura mozárabe, el Convento de Santa María la Real de las Dueñas; el Monasterio cisterciense de La Santa Espina; la ermita románico-lombarda de la Anunciata; y la histórica villa de Urueña, sede del Infantado de Valladolid. Al sur se encuentra, nada menos, que Tordesillas.

HISTORIA DEL MONACATO

La fundación del Monasterio de San Cebrián de Mazote está datada en el año 910, al comienzo de la repoblación del valle del Duero, bajo el reinado de Ordoño II. El monasterio fue erigido por el abad Martín y una comunidad de monjes mozárabes que habían emigrado desde Córdoba huyendo de la persecución religiosa. Trajeron consigo un valioso legado cultural y arquitectónico.

Del monasterio original solo se conserva la iglesia, quizá el templo de mayor calidad del arte mozárabe. La iglesia, dedicada a San Cebrián, fue construida fusionando elementos de la tradición hispanovisigoda con el arte musulmán. Aunque de apariencia sobria, ofrece una notable riqueza volumétrica y arquitectónica.

Un documento del año 952 menciona que el monasterio fue abandonado y que los monjes se trasladaron a San Martín de Castañeda, en Sanabria, lo que explica el declive del cenobio. El complejo monástico original, más allá de la iglesia, acabó desapareciendo.

A lo largo de la historia, el templo ha sufrido diversas rehabilitaciones y restauraciones, fruto del paso del tiempo y de los cambios de estilo. El historiador Manuel Gómez-Moreno, a comienzos del siglo XX, estudió el edificio y lo catalogó como un singular templo mozárabe. Desde entonces ha sido objeto de distintas campañas de restauración, como la de 1932. La de 1945 eliminó muchos añadidos posteriores y reconstruyó elementos semihundidos, como la linterna o cimborrio. La restauración de 1985 permitió recuperar en gran parte la estructura mozárabe original.

LA ARQUITECTURA DE LA IGLESIA

El templo fue construido con piedra caliza local, empleando mampostería para los muros y sillería en las esquinas, jambas y arquerías. Este tipo de piedra adquiere, al amanecer y al anochecer, una tonalidad cálida que realza los detalles del edificio. En la parte superior, la más elevada, se utilizó ladrillo visto.

Desde el exterior, la iglesia transmite una sensación de solidez gracias a la robustez de sus muros y a los poderosos contrafuertes de estilo asturiano que la rodean. La cabecera está compuesta por tres ábsides de planta rectangular con muros paralelos; el central es más alto y de mayor tamaño.

El juego de volúmenes de la nave central, las laterales, el testero, el transepto y la linterna crea una silueta escalonada y articulada que responde al carácter prerrománico. Sobresalen del conjunto los cortos brazos del transepto, que terminan en capillas rectangulares.

El tejado está cubierto con tejas curvas; la nave central se dispone a dos aguas y las laterales a una. Bajo los aleros del tejado aparecen sencillos canecillos que aportan detalle al borde de la cubierta, evidenciando la influencia prerrománica. Las distintas alturas del conjunto crean un perfil sorprendente por la superposición de cubiertas y la combinación de volúmenes. Las ventanas se abren en la parte superior de los muros.

En el muro occidental se añadió, en el siglo XVIII, una espadaña desproporcionada respecto al resto del edificio, aunque aporte un elemento vertical al paisaje castellano. Tiene forma triangular y tres vanos de medio punto destinados a albergar dos campanas.

La puerta de entrada al templo, de pequeño tamaño, se sitúa en el centro de la fachada oeste, bajo la espadaña. Es de uso litúrgico. Está decorada con un sencillo arco de herradura construido con dovelas de piedra que se apoyan sobre jambas lisas, sin columnas ni capiteles. El efecto de las dovelas y la forma del arco son de clara armonía mozárabe. Sobre la puerta se abrió posteriormente un vano para iluminar el interior del coro.

La puerta del muro sur, hoy cegada, es testimonio de la arquitectura del siglo X. Su arco de herradura en ladrillo evidencia la herencia mozárabe, y su ubicación en el muro del crucero sugiere que fue una entrada secundaria. El contraste entre la sobriedad exterior y la riqueza decorativa interior es característico del estilo prerrománico.

La sacristía es una construcción añadida en el siglo XVI, adosada al muro norte del crucero.

En el interior de la iglesia sorprende que el ábside central y los laterales sean de planta de herradura, mientras que por el exterior son rectangulares. A los pies del templo se encuentra un contraábside, que algunos autores relacionan con influencias orientales.

San Cebrián es un templo de planta basilical de tres naves, siendo la central más alta que las laterales. Estas se separan mediante arcos de herradura que descansan sobre capiteles sustentados por columnas de mármol reutilizadas. Las naves se iluminan por las ventanas situadas en la parte superior de los muros.

El elemento más distintivo de la influencia islámica son las dos arquerías de cinco arcos que separan las naves entre sí y de los brazos del transepto. Según Gómez-Moreno, en su construcción se reutilizaron materiales, especialmente los fustes de mármol.

El templo conserva treinta y ocho capiteles, la mayor colección en una iglesia prerrománica. Son de estilo corintio estilizado al modo árabe, decorados principalmente con hojas de palmera, aunque tienen una ornamentación más simple, atribuida al arte asturiano.

Los ábsides de planta semicircular se cubren con bóvedas semiesféricas, técnica de origen musulmán. Los laterales lo hacen con bóvedas de crucería, y las naves principales están cubiertas con madera.

En el crucero destaca una linterna que se eleva sobre el transepto, siendo el elemento más visible desde el exterior. Esta estructura fue reconstruida entre 1932 y 1945 siguiendo las directrices del profesor Gómez-Moreno, ya que se encontraba semiderruida.

El templo conserva en su interior una Anunciación de alabastro de Inocencio Berruguete y un Cristo yacente de Gregorio Fernández, lo que demuestra la continuidad de su uso como iglesia parroquial.

Juan Pisuerga

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR

- Bango Torviso, Isidro G. (2001). Arte prerrománico hispano. Suma Artis. Espasa Calpe, Madrid.

- Coezo, Ramón. (1989). Arte visigodo prerrománico. Madrid.

- Gómez-Moreno, Manuel. (1919). Iglesias mozárabes. Centro de Estudios Históricos. Edición facsímil, Madrid.

- Lampérez Romea, Vicente. (2011). Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Edición facsímil (1902).

- Lampérez Romea, Vicente. (1916). San Cebrián de Mazote. Boletín de la Real Academia de la Historia.

- Martín González, J. J. (1978). Historia del arte. Gredos, Madrid.

- Olaguer-Feliu, Fernando. (1998). Arte medieval español en el siglo X. Encuentro, Madrid.

- Rivera Blanco, Javier. (2006). San Cebrián de Mazote. Gran Enciclopedia de España, Zaragoza.